焦天龙:人群移动与考古学文化的变迁——以南岛语族的扩散为例

2020年9月20日晚,山东大学文化遗产研究院主办的长风论坛(鳌山023期)学术讲座“人群移动与考古学文化的变迁——以南岛语族的扩散为例”顺利举办。本次讲座由美国丹佛美术博物馆亚洲部主任、山东大学客座教授焦天龙先生担任主讲嘉宾,山东大学历史文化学院王芬教授主持会议。

一、“人群移动”概念的理论探索历程

首先,焦老师带领大家回顾了考古学史上对“人群移动”概念的探讨。从19世纪晚期一直到20世纪50年代,人群迁徙和文化传播是欧美考古学界解释文化变迁的两个主要概念。20世纪60年代过程考古学兴起之后,欧美考古学界更加重视文化变迁的环境因素和内在动力,人群迁徙概念一度被作为“懒人概念” 被抛弃。

20世纪90年代以来,随着考古学思潮的变化,人群迁徙作为考古学解释概念又受到了欧美考古学界的关注。 David W. Anthony、Dean Snow等学者都有理论思考和研究。从事美国西南部考古的一批学者也重新重视并研究移民现象。欧洲考古学界也有一批学者重新讨论人群移动现象。例如,Stephen Shennan在2000年就曾指出,解释考古学文化变迁时要注意人口的浮动所造成的影响,人口的数量、结构和人群的移动会对文化的传递造成重大影响。

这些新的研究在理论和方法上都对考古学如何研究人群移动现象进行了深入探讨。 例如,人群移动作为一个过程是如何运作的?在何种条件下才会出现某种具体的人群移动?是什么导致了人群移动?这些探讨和如何在考古材料中辨认移民文化是密切相关的大多数学者都同意,移民遗址或文化的文化特征必然与其迁居地文化有很大差异,没有渊源关系。其次,由于创始效应问题,移民文化和母文化不会完全一样,并且总是晚于母文化。如果一个移民文化在较大范围内取代了原来的文化,它必定有显著的优势。

焦老师认为,欧美考古学界的这些理论探讨和个案研究,是值得中国考古学界深思的。 除了上面列举的几个区域性研究个案以外,欧美学者近年来从全球视野对早期农作者跨区域的扩散和语言分布的研究,也从理论和方法上对考古学如何研究人群移动提出了很多新颖的观点。Ofer Bar-Yosef、Colin Renfrew等学者认为,欧洲史前农业的出现在很大程度上是近东地区农民向欧洲扩张的结果。 Peter Bellwood的农人扩散理论,提出农业人群较狩猎-采集者更有优势,他们从世界9个农业起源中心向外扩散,随之造成语言和生活方式的传播,是全新世人类历史中最重大的事件。他提出的稻作农业者的扩散问题直接关系到中国考古学,也是南岛语族起源和扩散的关键问题之一。

二、人群移动与南岛语族的扩散

焦老师指出,南岛语族的起源和扩散是太平洋考古学界过去一个多世纪以来高度关注的问题, 也是历史语言学一直关注的问题。

在历史语言学的角度来看,南岛语系的分布范围是很清楚的:东到复活节岛,西至马达加斯加,北到台湾,南达新西兰。历史语言学界对南岛语系发源和扩散的认识基本是一致的,即台湾岛上原住民的语言是南岛语系最古老的分枝,表明台湾岛是南岛语系的发源地之一。部分学者人为, 台湾海峡西岸的东南沿海也应该是南岛语系的发源地之一,这一语言最初也应分布于大陆东南沿海地带,但因为后期北方人的南迁,原有的语言已经被同化和替代。遗传学的研究近年来也取得了重大突破,尤其是2020年付巧妹团队在《Science》上发表的史前人骨DNA研究,进一步明确了了福建地区新石器时代人群就是南岛语族的祖先。

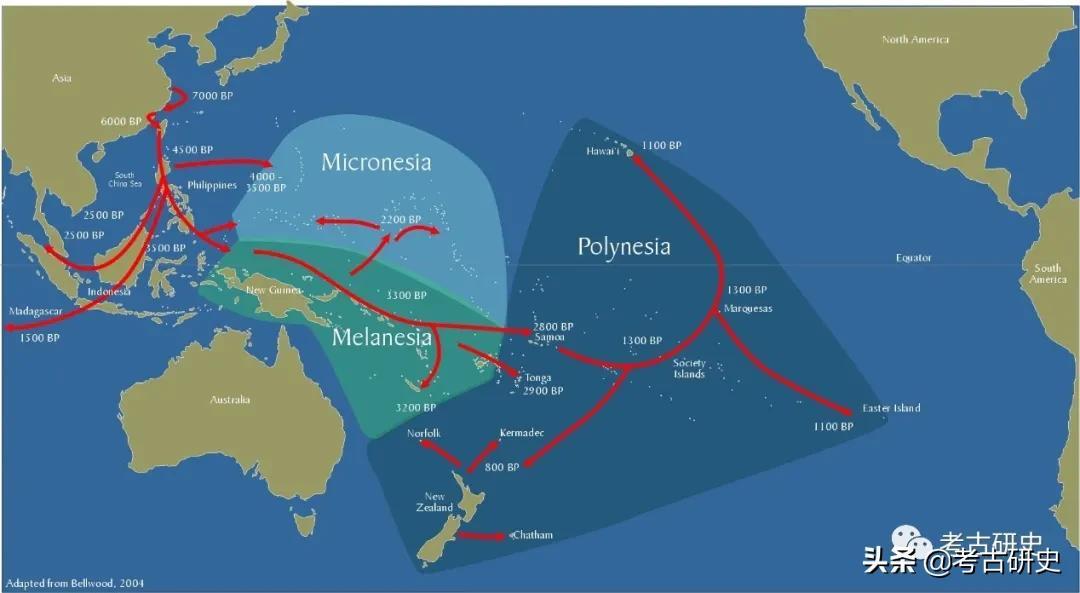

太平洋地区的考古学材料,更是清楚地表明南岛语族的祖先是发源于台湾岛和临近的大陆沿海地区的。综合中国东南沿海和太平洋地区的考古学测年,焦老师将南岛语族的扩散分为四个大的阶段。第一阶段,是距今8000-6000年在中国东南沿海的扩散。第二阶段,是距今6000-5000年跨越台湾海峡的扩散,这是一个很重要的成就,需要航海术的发展。第三阶段,是距今4500-3000年从台湾岛向东南亚岛屿和近大洋洲地区的扩散,最终导致了Lapita文化的形成。第四阶段,是距今2800-800年向东部波利尼西亚的扩散。每一个阶段的跨越,都是航海技术的大进步。南岛语族向海洋的扩散,是哥伦布发现新大陆之前人类最伟大的航海。

图1. 南岛语族从东南沿海向太平洋扩散时间和方向(焦天龙根据Peter Bellwood 2004年提出的模式图改绘)

早期的学者从有段石锛的形态上,探索了史前中国东南沿海与太平洋史前文化的关系。这些研究曾经是中国学者非常关注的问题。 不过,大陆学者在1990年代以后再次关注南岛语族的发源问题,应该归功于张光直先生的推动。1987年,张光直先生在《南方民族考古》创刊号上首次向大陆考古界介绍南岛语族起源研究的最新进展。1989年他在《考古》上撰文呼吁重视“台湾海峡考古学”,提出新石器时代的台湾海峡就是南岛语族的发源地。这两篇文章对大陆考古学界影响很大。张先生也曾试图推动两岸学者联合研究这一课题,但遗憾的是没能付诸实施。

三、南岛语族起源与扩散考古

焦天龙老师介绍了他近二十年与国内外同行合作开展的关于南岛语族起源和扩散相关课题进展,主要是航海术,经济形态与扩散动因的关系。这两个问题关系着人群扩散的方式和背景,是当代考古学研究人群扩散必须要探索的问题。

南岛语族的扩散实际上就是一个不断向太平洋迁徙的过程,所以航海术的发展是探索其迁徙方式的关键。东南沿海和跨越台湾海峡的新石器时代航海术,是研究南岛语族起源和扩散的关键。焦天龙老师选择了从研究石锛产地的角度来探索这个问题。 太平洋地区考古研究的实践表明,以火成岩制作的石锛,可以通过地球化学的分析来追踪其产地,并可在此基础上来研究相关的考古学问题,包括贸易、交换、航海和人群移动等。焦老师和相关的合作者对福建东山的大帽山遗址,浙江余姚的田螺山遗址和萧山的跨湖桥遗址出土的火成岩石锛进行了产地研究,并结合当时的海岸线和海平面的变化,论证了距今5000-8000年左右航海术在东南沿海和台湾海峡的发展水平。

为了探索经济形态的变化与南岛语族扩散之间的可能性联系, 焦老师和相关的研究者对浙江和福建主要的遗址进行了多学科的综合研究。南岛语族向太平洋的扩散,是一个不断适应海洋并征服海洋的过程,所以其祖先文化的海洋经济特征是探索其扩散的关键问题之一。 根据现有的材料,浙江的跨湖桥遗址和井头山可视为东南沿海地区海洋经济的发端。这两个遗址现在均掩埋在厚厚的海洋沉积层之下,当时的人就生活在海洋附近。跨湖桥遗址发现有一些海洋动物遗存,也发现有独木舟。新发现的井头山遗址(距今8300-8000年)埋藏极深,出土了大量的海贝壳和船桨。到距今6500-6000年左右,河姆渡文化沿着海岸线向东、东南扩散,到达象山和舟山群岛,表明先民适应海洋的能力加强、航海术进一步发展。从经济形态来看,海洋动物是河姆渡遗址食物的重要组成部分,遗址出土陶器上的贝印纹也高达20%。田螺山遗址发现了大量的船桨,各个方面都表明这些人群适应于海洋的生活。河姆渡人群的扩散,对福建沿海的史前文化造成了重大影响。壳丘头遗址(距今5500-6500年)的文化特征表明其可能是河姆渡文化的移民文化。大帽山遗址(距今5000-4300年)是典型的海洋聚落,未发现农业生产证据。昙石山遗址的经济形态既包括狩猎采集,也有农业、家畜饲养,而从人骨碳氮稳定同位素的研究来看,海洋资源在人类食谱中占有很大比重。到黄瓜山遗址(距今4300-3500年)这个阶段,经济形态开始出现新的变化。遗址显示出稻作与捕捞、狩猎并存的经济模式,并首次在福建境内发现了大麦和小麦。葛威等学者对黄瓜山遗址家猪的食谱研究发现,部分家猪曾经以大量小米或剩余物(小米秸秆)为食,表明食物生产的水平已经大大提高。

综合航海术和经济形态的最新研究成果,焦老师认为南岛语族早期扩散的主要原因,应该与海洋适应和航海术的改进有关。这个阶段食物生产水平不高,与农业扩散理论并不相符,未来还需要更多的考古证据来佐证这一观点。南岛语族晚期扩散的动因,或主要来自稻作农业的发展和来自内地新移民的压力。

讲座最后,焦老师耐心解答了参会人员提出的问题。王芬老师对讲座内容进行了简要的总结,并代表全体与会师生对焦老师的精彩报告表示感谢。焦老师的讲座内容从宏观理论、方法技术、到个案分析,生动地展示了考古学史及考古问题在中外考古学背景下的探讨。本次讲座采用线上模式进行,山东大学及其他来自国内外高校及考古文博单位的近300位师生共同参与了学习讨论。

(文/刘洋)

来源:山东大学文化遗产研究院官网

吴承明:关于传统经济的通信(上)

【《中国经济史研究》编者按】著名经济史学家吴承明先生不幸于2011年7月8日与世长辞。吴先生学贯中西,淹通今古,给经济史学界留下了丰厚的学术遗产。对本刊的成长发展,吴先生始终给予热情的关怀和指导。在吴先生逝世一周年之际,本刊特发表方行先生整理的吴先生《关于传统经济的通信》,并约请与吴承明先生有较多交往的学者撰写回忆纪念文章,以纪念这位睿智可亲的前辈。0000非洲植食恐龙:优肢龙 能像人类直立站立(长达9-12米)

优肢龙是一种原蜥脚下目类的半双足恐龙,它诞生于三叠纪的末期,化石目前在非洲大陆有广泛分布,尤其是在南非、津巴布韦以及布莱索托等地,它是一种植食性恐龙,体长可达9-12米,成年体的重量一般在1.8吨左右,算是原蜥脚下目恐龙中最为庞大的一种。优肢龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 11:53:030000西安民间的屋子下面 据研发出外国尸体(外国古墓)

挖出的外国人尸体是印度人来到北周。现在农村里很多人都会自己盖房子,而在盖房子之前是需要打造地基,不过有一些人在挖地基的时候则是有可能会挖到古墓。比如说在西安或者是洛阳,有很多农民已经在挖掘的时候挖到了古代的不少墓穴,这是为我国的考古工作提供了不少的便利,但大家有没有想到在西安居然能够挖到外国人的古墓?挖出古墓我要新鲜事2023-03-17 12:00:360000大唐开国皇帝孙女墓被意外挖出,两古盗洞直通墓室,考古发现不解

金乡县主墓的发现本文作者倪方六在上篇的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我聊到了唐太宗李世民爱妃韦珪与前夫生的定襄县主墓(详见《考古发现“大唐女婿”墓,妻子为李世民爱妃与前夫所生》一文。这篇头条号,再来聊一位“县主”——金乡县主墓。我要新鲜事2023-05-26 17:01:110000「考古词条」新石器时代 · 皇娘娘台遗址

▲娘娘台遗址位置图中国黄河上游新石器时代晚期至青铜时代早期齐家文化的遗址。位于甘肃省武威县城西北约2.5公里处。面积约12.5万平方米。1957~1975年甘肃省博物馆4次发掘。成年男女合葬墓和红铜器是该遗址最重要的发现。▲玉璧我要新鲜事2023-05-28 10:08:030000