严耕望:目录学与校勘学

问 《励耘书屋问学记》各篇多谈到陈援庵先生治史特别重视目录学、校勘学,你的意见如何?

答 这两门学问都是治史的基本学问。目录学是治史所必备的基础知识之一,校勘学是治史所必备的基本技术之一。

兹先谈目录学。不管你治史走哪条路,对于目录学都要有相当认识,但我又认为不一定每个人都要在这上面先下极大功夫。这一点与史学方法论之于史学研究一般,很重要,但不是每个人都必须精通此道。若再进一步分析,所谓目录学可说有广狭二义,广义的目录学可指一切目录书籍,也可指一切书目知识而言;狭义的目录学是就章实斋所谓“辨章学术,考镜源流”(《校雠通义》叙)而言,这是学术史的基本功夫,也是一项专门之学,一般史学家不必都能精通。一般史学家所须广博知识者,倒是广义的目录学,因为对于各种书刊内容多所了解,等到研究问题时,就知道当看些什么书。近人着手研究一项问题之前,多先翻查各种目录书,作为研究的准备功夫,也就是想先掌握与此问题有关的目录知识,并无必要达到狭义目录学的境界。但是我认为真正的目录学应就狭义而言,狭义的目录学才能真正算是一门学问。广义的目录学只是些目录知识,不能算是一门有系统的学问。不过史学界所谓目录学,通常都只就广义而言,非就狭义而言。

援庵先生治史特别重视目录学,也精于目录学,这有两个原因:其一,他治学的初步途径是自目录学书籍开始的。他本来只知读四书五经,目标在时文科举。后来偶然的机会,看到了张之洞的《书目答问》,才知道还有很多好书可看。继而他读《四库全书总目提要》,做了不少功夫。后来著作也颇多直接关乎目录学的,如《中国佛教史籍概论》。所以他的史学可说是从目录学入手的,自然也特别重视此项学问。其二,他特别注意史事专题研究,不但很少写通论性文字,而且也不做范围比较广阔的专史研究。他那样只作仄而专,而且比较偏僻的专题研究,就特别需要注意目录学,也就是上文所讲的广义目录学。例如他在抗战期间所写两部有名的佛教史考证文字,《清初僧诤记》征引书目,多到八十种;《明季滇黔佛教考》征引书目更多至一百七十余种,而且都是不常见的书,陈寅恪先生为后者作序,称其“征引之资料所未见者殆十之七八”。若非于广义的目录学先有广博的知识,何能至此!但反过来说,若不作专仄问题的研究,也就不必先有那样深的目录学功夫。即如我常说的前辈四大家中,就广义目录学的功夫言,宾四师与诚之先生、寅恪先生,似都不如援庵先生,不也同样有其高度成就?且如寅恪先生,中年名著唐史两《稿》及《元白诗笺证稿》,皆不藉很深的目录学功夫;而晚年《柳如是别传》,则征引繁博,非深于此道者不为功。此与论题有关,也因时代不同,而运用不同。中古时代的书籍不多,几乎研究中古任何问题,都要把所有相关的古书全看一遍;目录功夫只限于后代,尤其近代学人研究这些问题的成绩了。所以治史需要目录学功夫的深浅,亦因论题性质而异,因时代不同而异,不拘一律。但这门学问仍要有人下功夫去研究。不但狭义的目录学要有人去研究,为学术史建立基础;广义的目录学也要有人下功夫,编辑各种目录书,以便一般人各取所需地去利用。

至于校勘学,古籍传承久远,往往有脱讹处,故阅读时必须随时留意比勘,以免为脱讹所误。清人治学极注意校勘功夫,到援庵先生撰《元典章校补释例》(1959年中华书局重刊本改名《校勘学释例》),校勘学的技术有了进一步的发展。他总结经验,认为校勘有四种方法,即“对校”、“本校”、“他校”与“理校”。照他的说明,对校法,“即以同书之祖本或别本对读”。“此法最简便,最稳当,纯属机械法。其主旨在校异同,不校是非,故其短处在不负责任,虽祖本或别本有讹,亦照式录之;而长处则在不参己见。得此校本,可知祖本或别本之本来面目。故凡校一书,必须先用对校法,然后再用其他校法。”本校法,即“以本书前后互证,而抉摘其异同,则知其中之谬误”。“此法于未得祖本或别本之前最宜用之”。他校法,即“以他书校本书。凡其书有采自前人者,可以前人之书校之;有为后人所引用者,可以后人之书校之;其史料有为同时之书所并载者,可以同时之书校之。此等校法,范围较广,用力较劳,而有时非此不能证明其讹误”。理校法,即“遇无古本可据,或数本互异,而无所适从之时,则须用此法。此法须通识为之,否则鲁莽灭裂,以不误为误,而纠纷愈甚。故最高妙者此法,最危险者亦此法”。我们研究历史问题,一接触到史料,常会发现古书字句可能有问题,就必须运用校勘方法来解决。否则就可能做不下去;或者为脱讹的史料所诱导而对于史事作出错误的判断。至于校勘方法,大体上不出援庵先生所说四种方法的范围,若能加以综合运用,必能帮助我们解决很多问题。

不过需要校勘学功力的深浅,也看自己是向什么方向发展,研究什么问题。有些问题随时要运用校勘技术来帮助解决,有些问题就很少需要。例如我写《中国地方行政制度史》,运用校勘法处比较少,而写《唐仆尚丞郎表》,就随时都用到校勘方法。后来写《旧唐书本纪拾误》(《唐史研究丛稿》第十篇),补正《旧纪》一百七八十事,就中很多是传刻夺漏或传刻字讹,都是该《表》写作的副产品,也都是用校勘法所获得的成果。近年写唐代交通问题,发现《元和志》、《寰宇记》及《通典》的《州郡典》,脱讹都很多,我们运用时要随时留意,遇有可疑处,就必须仔细考量,经过审慎比勘,才能引用。我曾有意对于这几部书作一番全盘校勘工作,但时间不允许,只得作罢。大抵讲通论、讲大问题,需用校勘功夫处比较少;讲较小问题,愈下细密功夫,校勘法的功夫就愈大。

1983年3月7日再稿

来源:《治史三书》

盗挖唐朝宰相家墓出事,吊土的绳子突然断了,砸断盗洞下同伙脖子

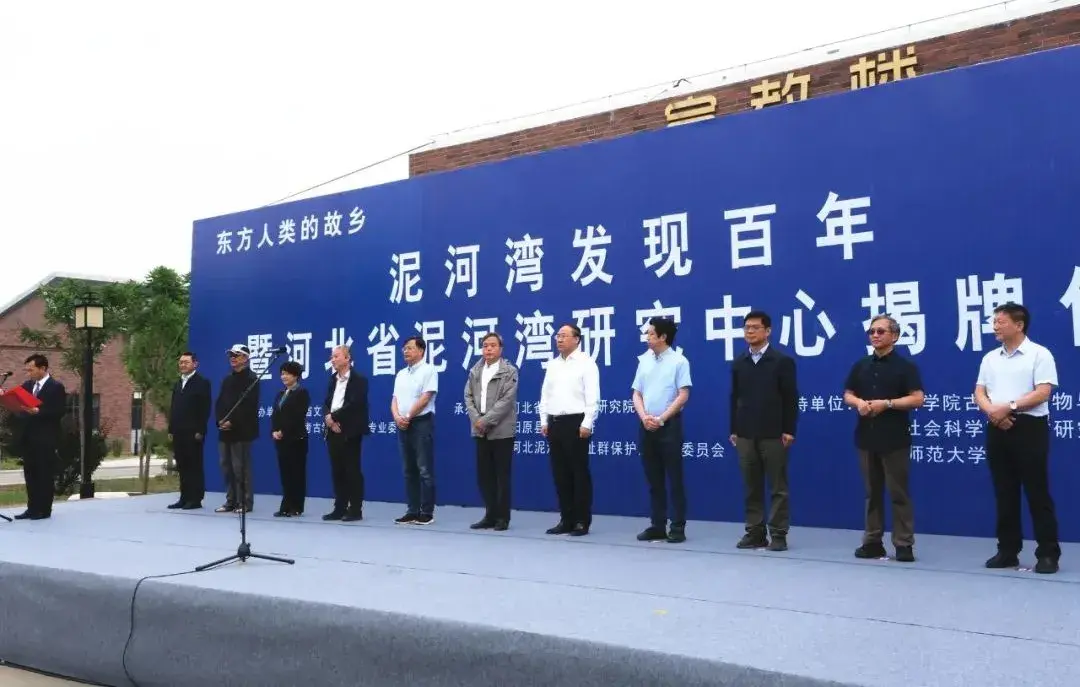

盗墓者被砸断脖子本文作者倪方六老话说,“山东出将,山西出相。”山西的相出在哪?闻喜算一个!闻喜裴氏家族,是中国封建时代久负盛名的一大世家,自古为三晋望族,声势显赫。自秦汉以来,历六朝而盛,至隋唐而盛极,正史立传与载列的裴姓者超过600人,其中当过宰相的多达59人,大将军59人,有“将相接武、公侯一门”之誉。裴氏家族世居闻喜礼元镇裴柏村,裴柏村也因此被美称为宰相村”。我要新鲜事2023-05-26 12:50:590000“东方人类的故乡——泥河湾发现百年”系列活动在河北阳原举行

张小筑6月24日上午,“东方人类的故乡——泥河湾发现百年”系列活动开幕仪式在河北省张家口市阳原县新落成的泥河湾研究中心举行。国家文物局党组成员、副局长宋新潮,国家文物局文物保护与考古司司长闫亚林,河北省文旅厅书记、厅长那书晨,河北省文物局局长张立方等嘉宾出席开幕仪式。活动现场我要新鲜事2023-05-07 16:16:100001鼠龙:历史上化石体型最小的恐龙(最小仅20厘米)

鼠龙是一种原始蜥脚类恐龙,未成年时体长仅仅只有20厘米,成年后最大体长也只有5米,所以它也是历史上发现的化石体型最小的恐龙。鼠龙诞生于2.15亿年前的三叠纪末期,主要以蕨类植物为食,第一批化石是在南美洲的阿根廷发现的。鼠龙的体型我要新鲜事2023-05-09 15:45:420000大型恐龙:始马门溪龙 首次在中国云南省发现(身长15米)

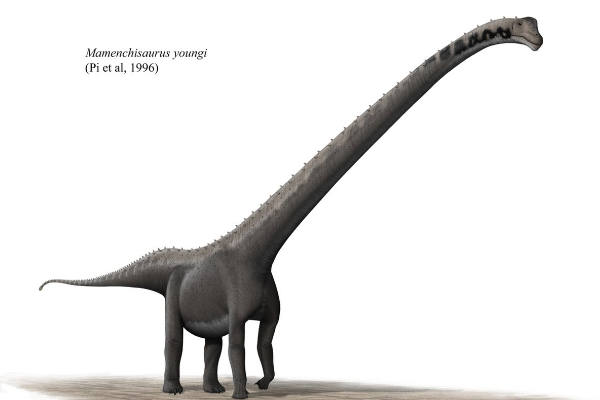

始马门溪龙是一种蜥脚下目恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长可达9-15米,算是大型恐龙的一种,第一批始马门溪龙的化石是在中国发现的,因此也就以此地名命名了这种恐龙。始马门溪龙的体型始马门溪龙的体长可达9-15米,在770多种恐龙中体型差不多排名89位,因此可以算是大型恐龙的一种,主要是使用四只脚行走,脖子和尾巴都比躯干要更长,隶属于始马门溪龙属和马门溪龙科。始马门溪龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:07:280000五湖四海聚天山,乐而忘苦呼斯塔——新疆呼斯塔遗址2022考古生活随笔

2022年6月至9月,新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县呼斯塔遗址本年度的考古发掘工作在王鹏、文臻两位老师的带领下展开。呼斯塔考古队是一支特殊的队伍,队员们几乎都是由两位老师从上百份招募简历中挑选出来的考古专业学生,大家因为共同的学术兴趣、研究规划和对边疆考古的憧憬与热爱,走出各自的校园,从五湖四海而来,相聚呼斯塔,问古天山。我要新鲜事2023-05-06 19:07:470001