王子今|徙木立信:商鞅变法的序幕

回顾中国改革史,战国时期在秦国主持成功的变法运动的商鞅会首先出现在我们面前。总结以咸阳—长安为中心的关中地区得以高度开发,成为“陆海”“天府”的经济史进程,也必然要注意到商鞅变法首先定都咸阳这一促使秦实现农耕跃进的历史闪光点。

商鞅姓公孙,卫国贵族出身,又称卫鞅或公孙鞅,曾在魏国从政,不能受到重用。商鞅听说秦孝公有图强之志,下令求贤,于是来到秦国,说服秦孝公变法。商鞅变法的主体内容是调整社会结构,使之适应战国列强争雄的形势,又奖励耕战,重农抑末,使国力迅速增强。

秦国因商鞅变法而迅速崛起,由一个西方僻远小国一跃而成为国富兵强,令东方人望而生畏的“虎狼之秦”。后来终于一一翦灭列强,实现了统一。商鞅和改革的反对派曾经有激烈的政治辩论。对方坚持所谓“法古无过,循礼无邪”,商鞅则说:“治世不一道,便国不必法古。”商鞅以此为思想基点的改革宣言,记录在《商君书·更法》中。勇敢破除农耕民族传统守旧意识的“不必法古”的思想原则,有推动社会进步的意义,也有促进文化更新的意义,对于后世改革有长久的积极影响。

商鞅执政之初,在变法进行曲刚刚奏响时,曾经插入了一组诙谐的音符。这就是大家都熟悉的徙木赏金而立信的故事。《史记》卷六八《商君列传》记载,变法决策确定之后尚未公布时,由于新法对于旧体制将形成强烈的冲击,担心民心疑惑,于是在国都雍城中市的南门立三丈之木,宣布有能够将此木搬到市北门的,给予十金的奖赏。围观的百姓看到其事轻易而赏金厚重,心各疑惑,没有人响应。商鞅又提高了赏格,宣布“能徙者予五十金”。有一人徙之,果然得到了五十金的重赏。此后,变法的政令正式颁布。

新法推行之后不过一年,秦国民众到国都上访申述新法不合理的,竟然数以千计。而太子也有违犯新法的行为。商鞅说,“法之不行,自上犯之。”指出新法难以推行,是因为社会高层有人带头违抗。因为太子是国君的继承人,不能施以刑罚,于是对他身边负责保育的“傅”和负责教导的“师”予以惩治,“刑其傅公子虔,黥其师公孙贾”。黥,又称墨刑,是在脸上刺字之后涂以墨。对太子师傅行刑的第二天,秦人都表示赞同新法,变法得以顺利推行。新法行之十年,得到秦民的倾心拥护,一时社会安定,国家富强,“道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”

徙木立信这一看似游戏的政治表演,却在政治史上留下了深刻的印迹。北宋改革家王安石曾经有诗句称颂:“自古驱民在信诚,一言为重百金轻。今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。”司马光在《资治通鉴》中也以“臣光曰”的形式发表评论说,“夫‘信’者,人君之大宝也。国保于民,民保于信;非信无以使民,非民无以守国。是故古之王者不欺四海,霸者不欺四邻,善为国者不欺其民,善为家者不欺其亲。不善者反之,……上不信下,下不信上,上下离心,以至于败。”他强调“信”是执政的根本准则,也是成功的重要法宝。守信,则可以守国,失信,则难免失政。司马光列举古来杰出的君王守“信”以成大业的实例,其中就包括“秦孝公不废徙木之赏”。他又说,“商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘‘信’以蓄其民,况为四海治平之政者哉!”他对于商鞅之政“刻薄”“诈力”的性质持保留态度,但是对商鞅“不敢忘‘信’以蓄其民”则予以肯定。司马光说,至于所谓“为四海治平之政者”,当然应当更为自觉地遵行“信”的准则。《资治通鉴》作为一部向统治者提供政治斗争和政治管理的历史经验的史学名著,同时又是一部传统政治伦理与传统政治道德的教科书,其中对于“信”的宣传,值得重视。司马光曾经上疏宋神宗,论帝王“治国之要”有三:“曰‘选用官人’,曰‘信赏’,曰‘必罚’。”他以为这是自己总结历代政治得失的主要收获,自称“平生学力所得,尽在是矣”(苏轼:《司马温公行状》)。而“治国之要”三条中后两条“信赏”和“必罚”,也都体现着“信”的政治原则。

现在我们所看到的毛泽东留下的最早的文字,是他在18岁时写的一篇作文,题曰《商鞅徙木立信论》。毛泽东肯定商鞅是中国四千余年历史中“首屈一指”的“利国福民伟大之政治家”,而商鞅之法也是为“战胜诸国,统一中原”奠定基础的“良法”。然而却不得不采用“徙木立信”这样的“非常”的政治手段,其背景在于“吾国国民之愚”,在于因“民智黑暗”所导致的对改革的疑忌。这实际上是一篇视角独异的有见地的史论,其中也有比较深刻的文化分析。这篇文章得到阅卷老师的赞赏,评定同学“传观”。通共571字的短文,数处评语合计竟多达151字。其中“实切社会立论,目光如炬”“积理宏富”“笔力挺拔”等评价,说明阅卷人也是特别看重青年毛泽东借商鞅事迹透视中国传统政治文化的眼光的。

王安石说:“自古驱民在信诚。”司马光也说:“非信无以使民。”所谓“驱民”“使民”,体现了专制制度下执政阶层自以为可以理所当然地驱驭民众、使役民众的政治心理。这种观念当然是与现代民主政治不相容的。然而在民主制度下,政治领导者和政治管理者其实更应当诚心奉行“信”的政治道德准则。这也是我们认为商鞅徙木立信故事在今天仍然有一定的文化价值的原因。

徙木立信这一历史故事发生的舞台,是秦都雍城的“市”。商鞅的这一设计,可能富有深意。有一种传统学术意见,以为商鞅变法即压抑商贾的地位。但是认真考察秦史,可知“抑商”政策在秦行政方针中其实并不占据特别重要的地位。“抑商”曾经是“重农”的辅助策略,其力度远不如汉初刘邦时代强劲。秦的“市”曾经相当繁荣,成为秦经济生活的重要构成。由秦律遗存可知,秦管理“市”的制度亦相当成熟。商路的畅通也促成了富国强兵事业的成功。李商隐诗云:“嬴氏并六合,所来因不韦。”(李商隐:《井泥四十韵》,《李义山诗集》卷下)通过吕不韦的政治表演可以察知,秦的政治传统并非绝对排斥商人参政。秦始皇时代不仅允许吕不韦这样的出身商人者把握最高执政权,在嬴政亲政之后对于乌氏倮和巴寡妇清的非常礼遇,以及《史记》卷一二九《货殖列传》记录的诸多秦商的成就,也可以真切反映当时商人的地位,有助于增进我们对秦行政史和经济史,以及秦统一前后政策风格的认识。

来源:《长安碎影:秦汉文化史札记》

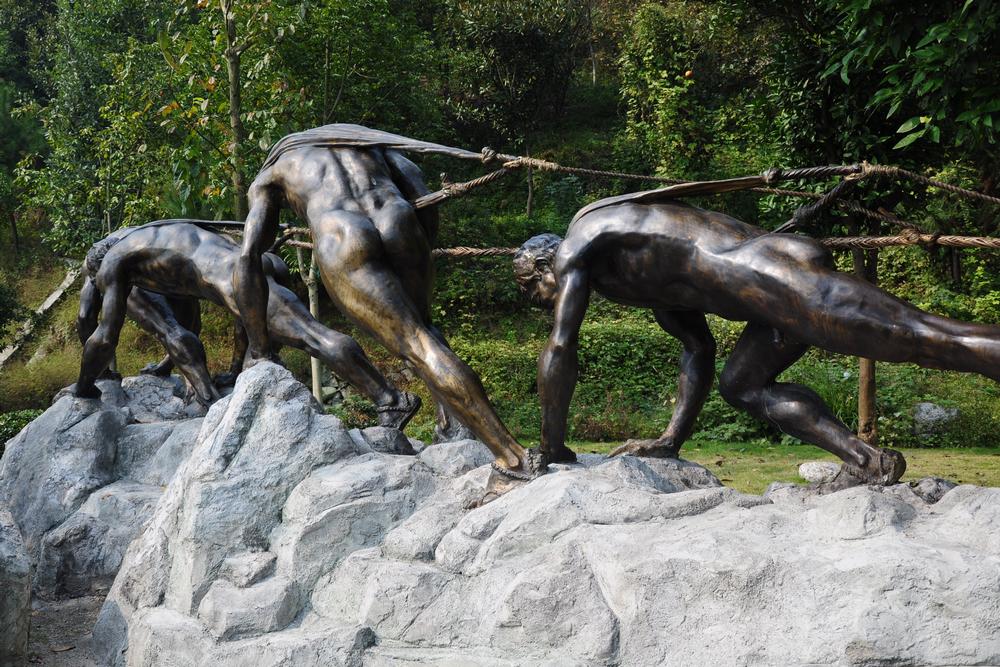

过去有一群体劳动时不穿衣服,原来竟是风俗

三峡纤夫光裸风俗文/倪春明三峡工程上马后,除了自然景区消失外,许多人文景观也再无踪迹了,在三峡生活了几千年的纤夫不再有,有关他们的故事,只在传说中寻找,在景观表演时看到。(三峡纤夫塑像)所谓“纤夫”,是指那些拉船为生的人,“三峡纤夫”自然就是在三峡一带拉船谋生的人。三峡纤夫是外面的叫法,当地人称之“桡夫子”。桡夫子的口碑不好,过去有句俗话叫——“说尽道绝的戏班子,做尽道绝的桡夫子。”我要新鲜事2023-05-27 10:44:090000黄河河道惊现千年汉代古墓 直接把专家看傻眼(黄河古墓)

在黄河边发现的是一个汉代古墓。自从古代开始,我们的祖先在给自己选择墓穴的时候,就有着很多的门道,越是身份地位比较高的人就越是挑剔,一般来说,能够在依山傍水的地方修建坟墓非常好,在2020年就在黄河附近挖掘出来了一个古墓,这个古墓挖掘出来之后,居然让专家也直接看傻了眼,因为在里面确实有非常多的宝物。黄河古墓我要新鲜事2023-05-11 06:24:490001四品文官俑在墓中赤裸双脚、跪拜叩首,这座唐墓的主人究竟是谁?

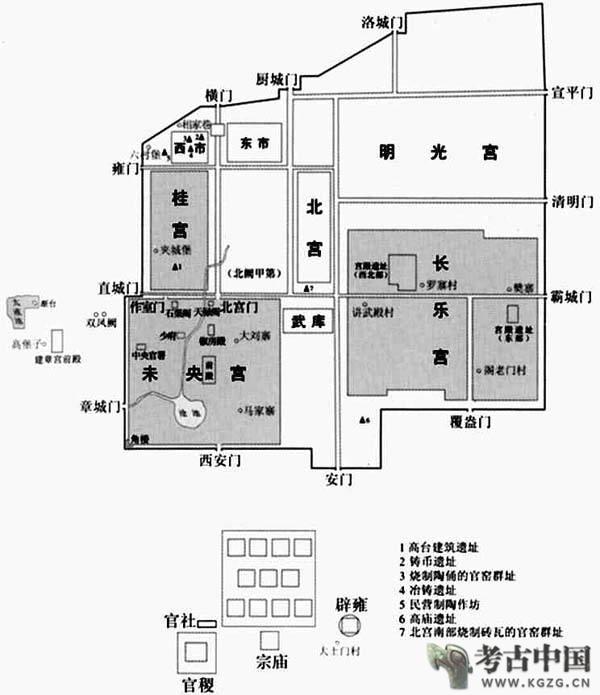

2000年,陕西渭南蒲城县三合乡三合村一处古墓被发掘。当考古工作人员清理甬道内的淤土时,一堆破损的陶片引起了众人的注意,当把所有陶片带回实验室清理、修复、拼接之后,形制特殊的一尊跪拜俑随即映入眼帘,让人大呼不解。01跪拜伏听俑在唐宋时期的墓葬中,经常有这么一类陶俑身体姿态格外奇特。他们一般都双膝触底,要么俯首帖耳趴在地上撅屁股,要么低姿匍匐呈五体投地式。我要新鲜事2023-06-13 20:52:150000「考古词条」铁器时代 · 未央宫遗址

我要新鲜事2023-05-27 02:13:320002新发现 |“西沙水下考古”:石屿二号沉船遗址试掘和华光礁区域调查收获

邓启江张凝灏等为了尽快探明并逐步掌握西沙群岛海域水下文化遗存分布及保存状况,逐步摸清西沙群岛海域水下文物资源家底,切实加强南海水下文化遗产保护,国家文物局考古研究中心与中国(海南)南海博物馆合作,调集海南、浙江、福建、广东、广西、湖南等省水下考古及出水文物科技保护专业人员组成水下考古工作队,于2021年5月至6月开展了西沙群岛石屿二号沉船遗址钻探试掘和华光礁区域物探调查工作。我要新鲜事2023-05-07 15:18:230004