【考古词条】铁器时代 · 德化窑址

▲ 明代 德化窑十八手准提坐像 福建博物院藏

▲ 明代 德化窑十八手准提坐像 福建博物院藏

宋至明代民间瓷窑址。在福建德化县。始烧于宋,明代为极盛时期。以低铝高硅的“象牙白”为其代表作品而闻名于世。1954年起,经调查和发掘的窑址有碗坪仑、屈斗宫、祖龙宫、后窑、十排岭等30余处。其中,清理后的屈斗宫窑址已复原保存。

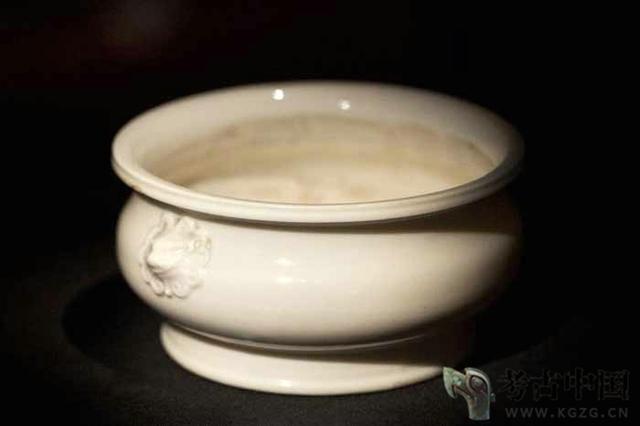

▲ 德化窑白釉兽耳炉

▲ 德化窑白釉兽耳炉

碗坪仑窑址 在德化城西6公里的公路北侧。1976年做过试掘,发现残窑基两座。其长、宽度已无法探知,窑的坡度约为10°左右。堆积厚达4.7米,分上下两层。下层以白釉瓷为主,有碗、盘、碟、洗、钵、壶、瓶、盅、调色盒、粉盒、果盒等生活用具。装饰花纹是用竹篾画出。线条流畅。题材虽以莲花为最常见,多数是依器物大小与造型不同而有变化。

▲ 碗坪仑德化窑址

▲ 碗坪仑德化窑址

同时出土的还有北宋时期建窑烧造的黑釉瓷。上层出土以青釉瓷器为主,有碗、盅、碟、罐、壶、瓶等,其中鼓腹长流喇叭口的壶形器最有代表性,还出土 13枚唐至南宋的铜钱。在装饰花纹方面,碗类器物大都是素面无纹,也有刻莲瓣花纹的。壶的装饰以模印为主。下层烧制碗盘一类器物时,主要是用叠烧的方法。烧制盒形器,则用塔轮式垫柱,很少用匣钵。上层发现的窑具,主要是匣钵和支圈。碗坪仑窑的时代应是北宋到南宋。

▲ 德化碗坪仑窑 黑釉器

▲ 德化碗坪仑窑 黑釉器

屈斗宫窑址位于城东南半公里处。1976年进行发掘,发现一座依坡而建的长达57.1米的分室龙窑窑基。窑基分为火门、火膛、窑室和窑尾。窑室坡度在12°~22°之间,分做17室,呈阶级状,窑室前狭后阔,宽度在1.4~2.95米间。每两室之间的火墙下部有通火孔,依次相通。窑室内出土的主要是白釉瓷器,器形有碗、盘、洗、盒、壶、瓶、高足杯等生活用具。

▲ 屈斗宫德化窑遗址

▲ 屈斗宫德化窑遗址

坯体较厚,装饰技法均用模印,构图简单,线条呆滞,题材除了莲花、梅花、菊花、牡丹之外,较多见的是“福”、“寿”、“卍”、“金玉”、“寿山福海”等吉祥文字,这是屈斗宫窑瓷器的特点。出土物中,还有器模、匣钵、三足垫饼、支圈等烧制工具,匣钵有平底和圈底两种。在一件匣钵底部刻有“丁未年”3字,结合同出器物的造型与装饰推断,“丁未”应是元大德十一年(1307)。由此可知屈斗宫窑的废置应在14世纪初叶。

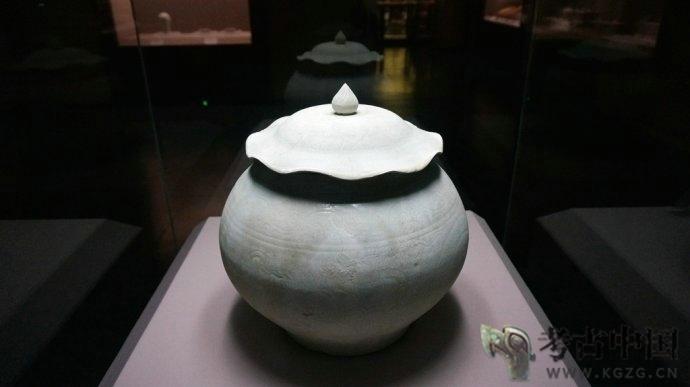

▲ 德化窑花口碟

▲ 德化窑花口碟

德化窑的制瓷工艺 明代至清代初年,德化窑虽也烧造少数青花瓷器,但其产品主要是以纯白瓷而著称。宋代瓷胎原料中氧化铁的含量是0.57%,明代则降为0.35%。宋代瓷釉含化铁量是0.29%,明代则高达 0.59%。

▲ 清代 德化窑青花三足炉

▲ 清代 德化窑青花三足炉

因此,宋代的瓷胎致密有少数气孔,而明代的胎坚致、无气孔。烧成温度达1200±30℃,用较强的还原焰烧成。而且在造型方面,无论是菩萨、观音、罗汉或达摩,均是性格突出,动静分明,在衣饰和手势的处理上,更是匠心之作。其他如仿古铜器和箫笛一类的瓷制乐器,亦十分精美。

▲ 明代 德化窑妈祖坐像 福建博物院藏

▲ 明代 德化窑妈祖坐像 福建博物院藏

德化窑瓷器的古代外销情况 宋代曾外销到菲律宾、马来西亚等国。当马可·波罗旅游中国时,曾看到有德化窑瓷器经过刺桐城(今福建泉州)销往国外。他在游记中还较详细的记述了德化窑制瓷的工艺程序。近年来在坦桑尼亚、斯里兰卡的雅帕护瓦、菲律宾群岛、马来西亚、印度尼西亚等地,均发现了元明时期德化窑的白釉瓷和青花瓷器。

成都工地找到合葬墓 墓里居然是两个男人(合葬墓穴)

工地发现的合葬墓穴是两个关系好的太监。2014年,成都地铁施工中发现了一座南南合葬墓,打开棺材发现他们紧紧相拥在一起,这在礼法森严的古代有被长伦的墓葬方式让在场的专家大为震撼。而且这种死后同葬在一个棺材里的,即使是夫妻都很少见,何况这种两个大男人埋在一起的更是闻所未闻。墓葬主人我要新鲜事2023-12-02 11:15:550000葛剑雄:中国传统智慧与生态观

公元初的西汉人口不超过7000万,到1851年在清朝统治的范围内人口总数已突破4.3亿,增长了6倍。虽然清朝疆域的范围远远大于汉朝的疆域,但如以可耕地面积比较,增加量有限,因此如以农业产量为指标,两者还是有可比性的。在农业生产依然停留在人力作业的条件下,这4.3亿中国人完全是依靠本国生产的粮食和物资养活的。这不能不说是人类历史上的一个奇迹。0000【考古词条】铁器时代 · 明鲁王墓

明鲁荒王朱檀墓。在今山东省邹县和曲阜县交界处的九龙山南麓。1970年山东省博物馆发掘。朱檀是明太祖朱元璋的第十子,卒于洪武二十二年(1389)。该墓墓圹开凿于山石中,距地表深20米,圹内建砖筑前、后2墓室,全长20.5米。由于长年积水,随葬品保存完好。我要新鲜事2023-05-25 18:57:430000孙庆伟:牢记学科使命,重建夏代信

本书是在“历史语境下”探索夏文化的一次尝试,在此可以对一些关键性认识和结论做一总结。第一章是对夏代社会和若干史事的考察,我们所获的认识有:(1)大禹治水包含了传说和神话的内容,但其核心是历史事实;大禹治水成功的关键不是技术的改进,而是以“德”政为基础构建了治水所需的社会组织机制;大禹因治水成功而获“赐姓”,成为姒姓部族的首领,同时被确定为禅让体系中的法定继承人。我要新鲜事2023-05-29 21:11:380001