山东汉代墩式封土墓的来源与文化属性

土墩墓指主要分布于长江下游地区,以封土成墩、随葬印文硬陶和原始瓷器为主要特征的一类考古学文化遗存,其年代约相当于中原地区的商周时期。20世纪70年代,在浙北、苏南地区陆续发现了部分年代延续至汉代的墓葬,通常将其称为“汉代土墩墓”。21世纪以来,在山东青岛、日照、临沂地区也陆续发现了与江浙地区汉代土墩墓在土墩、单体墓葬形制、随葬品种类方面相似的汉代中小型墓葬。目前,学界多认为山东地区的此类墓葬与江浙地区的汉代土墩墓在文化传统上存在较为明显的源流关系,至少在土墩葬俗、随葬品方面均受到了江浙地区汉代土墩墓的影响。郑同修先生依据山东地区此类墓葬的文化面貌特征将其命名为汉代墩式封土墓。

山东汉代墩式封土墓的来源与吴越文化是密不可分的。首先,在同一座封土下埋葬多座单体墓葬与汉代一般的封土墓在数量上有着显著的区别,一般封土墓通常只有1座墓葬,而墩式封土墓则有2座以上墓葬,以日照海曲汉代墓地为例,2号封土下共有38座墓葬。一般的封土墓,墓葬本体与封土之间不存在打破关系,封土是在完成埋葬之后一次性堆筑于地面的,是墓葬的地上设施。而墩式封土墓的墓葬与封土之间存在较为明显的打破关系,观察山东地区汉代墩式封土墓的墓葬开口层位及封土营建过程可将其分为两种,一种是在当时的汉代地表直接开凿墓穴,完成埋葬后一次性堆筑较大的封土台基,然后在封土台基上再开挖墓穴埋葬死者并修筑封土,等封土台基上的墓葬达到一定数量后,再顺台基一侧或边缘添筑封土。

第二种是先在当时的地表之上修筑台基,然后在台基上挖坑埋墓并修筑封土。后续不断在早期墓葬的封土上挖坑埋墓封土并逐渐形成规模更大的土墩。两种土墩的共同特征是封土均为多次堆筑、晚期墓葬均打破早期封土。这种多次堆筑封土,其下埋葬多座墓葬的习俗在江浙地区的商周至汉代土墩墓中具有明显的发展和继承关系,即吴越土墩葬俗。山东地区应是受到汉代吴越故地土墩葬俗的影响。

其次,山东汉代墩式封土墓出土了大量的高温釉陶壶、瓿、罐等具有典型江浙地区风格的器物。江浙地区的土墩墓在汉代形成了鼎、盒、壶、瓿、罍、罐的器物组合,虽然这套组合没有完整地出现在山东汉代墩式封土墓中,但两地所出的壶、瓿、罐在器形、装饰技法方面如出一辙。山东地区至今没有发现烧造此类器物的窑址,其来源地应为江浙地区。以土墩葬俗、高温釉陶器为主要代表的吴越文化因素在两汉时期向山东地区传播,应是山东汉代墩式封土墓出现的重要原因。山东汉代墩式封土墓在形成过程中,也明显地受到了战国楚文化因素、战国齐文化因素影响。

墓葬形制方面,土坑竖穴木椁墓以及大量填充青膏泥、白膏泥做法是战国楚故地文化的传统,山东地区的此类现象应与楚文化密不可分。同时,日照海曲墓地出土的大量漆器在器形、装饰风格上与扬州、长沙地区的战国楚墓至汉代墓葬所出者基本相同,表明随葬品方面亦受到楚文化因素影响。

此外,山东汉代墩式封土墓随葬陶器组合简单,通常为壶、罐,以罐为主,且壶、罐很少共出,墓葬多设置生土二层台及壁龛,这与战国齐文化墓葬基本相同,应当是受到其影响。大量的砖椁墓是山东汉代墩式封土墓的另一重要特征。据已有研究,砖椁墓自西汉中期开始出现,分布范围从济南、淄博、潍坊迅速向周边发展,并影响到胶东半岛、鲁东南地区,因此可将这种砖椁墓视为鲁北地区汉文化因素。青岛土山屯墓地的砖木混椁墓体现了本地区墓葬形制的特色,应当是吸收了楚文化因素、鲁北汉文化因素而形成的独特做法。至王莽时期,砖室墓开始出现,同时出土了大量的汉式铜镜、钱币,应当是山东汉代墩式封土墓开始受到统一汉文化因素影响的具体表现。

山东汉代墩式封土墓与吴越故地商周至汉代土墩墓不同,它已经不具备标识种族或族群的功能。从来源看,其具有复杂、多元的特征,应当与汉代人口迁徙、商品贸易相关。青岛土山屯四号封土下有两座墓葬,其中M147为“人”字形椁顶,出土了5件高温釉陶壶,随葬品、墓葬形制方面表现出吴越文化特色。发掘者通过对出土文字材料进行释读得知,墓主人为山东琅琊地区的刘赐,生前在今天的南京江北地区做县令(堂邑令、萧县令)。在任期间罹患疾病,不治离世,死后魂归故里并以流行于江浙的特殊葬俗入殓,同时使用了从吴越地区带回的高温釉陶作为随葬品。这正是由政治因素导致的人口迁徙促使山东地区汉代墩式封土墓出现的典型例证。

此外,在青岛地区的非土墩类汉墓中也出土了高温釉陶器,这表明汉代墩式封土墓与一般汉墓在随葬品选择上并无差别,同时印证了南方地区的高温釉陶器应该是作为一种商品被允许自由买卖的。可以看出,山东汉代墩式封土墓是受到了以吴越文化因素为主的多种文化因素的影响而形成的,应当与战国至汉代的军事战争、官员任免制度、商品经济发展导致的人口流动、商品贸易有关。

综上所述,山东汉代墩式封土墓是以吴越文化因素为主,同时吸收了战国楚文化因素、战国齐文化因素、鲁北汉文化因素、统一汉文化因素,并在此基础上形成了自身特色。它已经不是一种单纯的考古学文化,而是包含多元文化内涵的一种特殊墓葬类型。

作者:闫桂林

作者单位:菏泽市文物研究院

本文刊登于《中国文物报》5月5日第6版

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

姚远:谢辰生先生文物著述要目

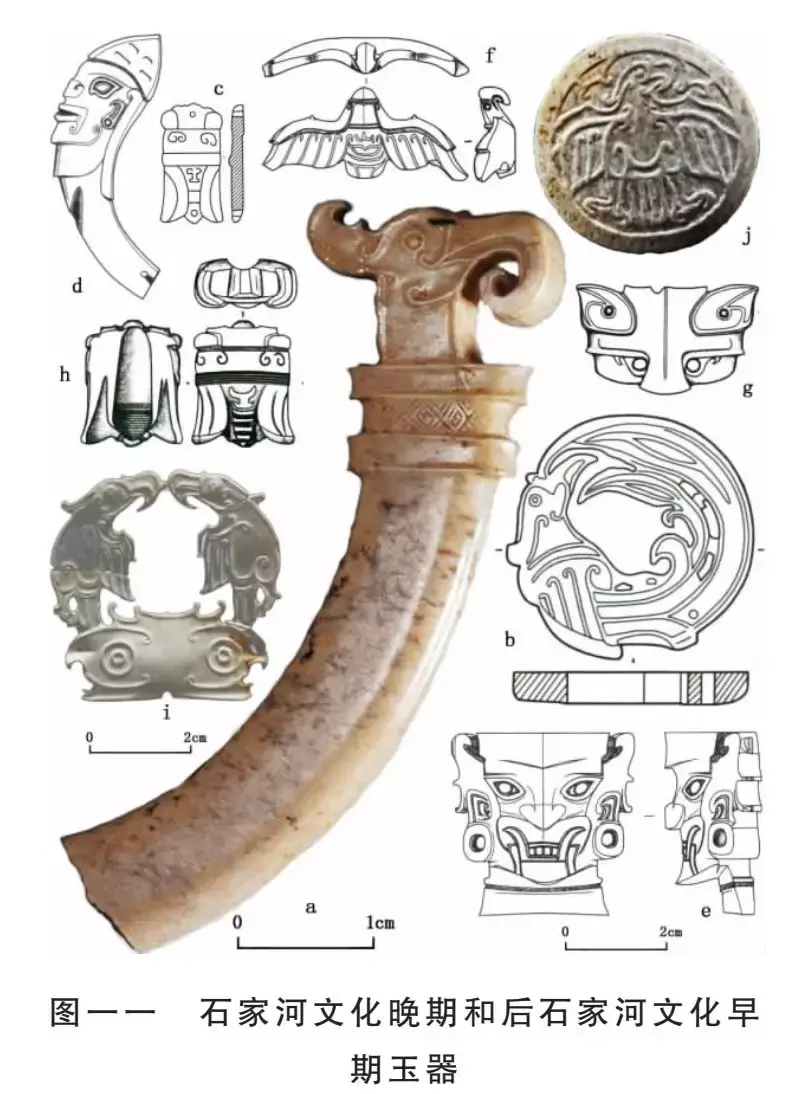

1.《赴平原、河南、山东提选及考查文物工作报告》,载《文物参考资料》1950年第12期。2.《从朝鲜前线寄给祖国人民的一封信》,载《人民日报》1951年3月19日。3.《配合基本建设,做好文物保护工作》,载《文物参考资料》1953年第7期。(与孙家晋合著)4.《群众支持了文物保护工作》,载《文物参考资料》1954年第9期。我要新鲜事2023-05-25 23:24:050000石家河城东南郊罗家柏岭:龙窑和铜玉作坊(冶金起源系列之八)

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋等著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。我要新鲜事2023-05-26 00:29:500000坏心肠美女被称为“蛇蝎心”,只要看一个女人发明的酷刑就明白了

端午节所避“五毒”之蝎说本文作者倪方六端午节习俗不少,以“辟邪厌疫”最为讲究。如何辟邪厌疫?手段也有不少,“杀五毒”是其中之一。初夏时节,各种毒蛇害虫蠢蠢欲动,自古中国民间就有在端午节“避五毒”风俗,小孩子要穿“五毒衣”,传可保平安避恶毒。家里的墙上要贴“五毒符”,用针刺之以“除五毒”。我要新鲜事2023-05-27 02:05:510002郭静云教授“中国通史”课程第一周心得

很早之前就有听学长姐和高中师长说过,大学历史和我们过去十八年来的历史有很大的不同,当时我还不以为然,直到我真正上了郭静云老师中国通史第一周课程后,完全颠覆我的想法,中国通史不仅涵盖历史本身,更涵盖哲学、天文、地理和中文,真正达到了“上知天文,下知地理”的境界。而以下是我对于课程小小的理解:0001荐书:《圭拉那魁兹》:每个人心中都有一次探访大师的旅行

圭拉那魁兹只是一处很小的遗址,一处小游群的营地,而我们对它所做的分析可能已经竭尽了我们所能。从一种真正的意义上,现在它需要不是从其本身来了解,而是要从一批遗址如布兰卡洞穴和盖欧希等的背景来理解,我们希望这些遗址的报告以后能够出版。我要新鲜事2023-05-27 05:19:420000