伊希斯龙:最后的植食性蜥脚类恐龙(长18米/脖子较短)

我要新鲜事2023-05-10 16:14:470阅

伊希斯龙是一种蜥脚亚目下的泰坦巨龙类恐龙,诞生于6000万年前的白垩纪末期,属于超巨型恐龙的一种,体长普遍可以达到18米,主要以植物为食,最大的区别就是长有一种骨质鳞甲,并且脑袋较长,第一批化石发掘于亚洲的印度境内。

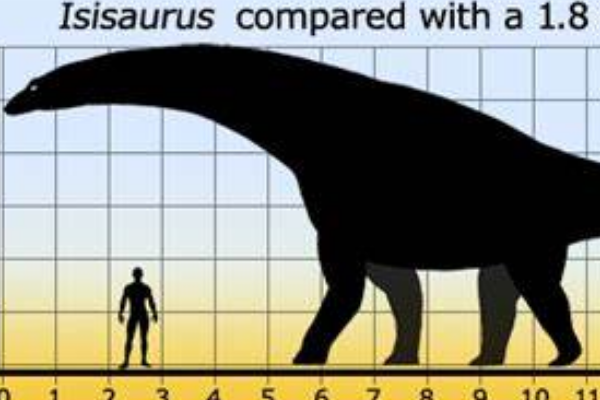

伊希斯龙的体型

伊希斯龙虽然在泰坦巨龙类恐龙中不算很大,但是它18米的体长在目前已经发现的770多种恐龙中仍然可以排到至少70位左右,仅仅只比目前最大的恐龙之一-潮汐龙小上五分之一而已,并且它的体重也比同体长的恐龙要更大,平均可以达到14吨左右,因此算是目前发现的所有恐龙中的一种超巨型物种。

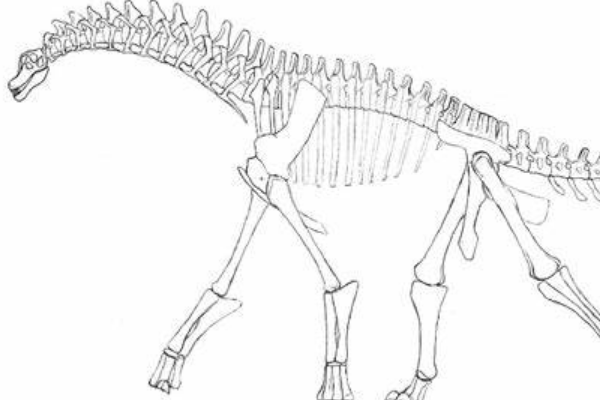

伊希斯龙的外形特征

伊希斯龙和很多巨龙类恐龙一样,都有着非常修长的身体,尤其是它的尾巴和脖子占到体长的大半,但是躯干则显得比较粗壮,不过它也有着自己独特的特征,比如它的脖子相比其他蜥脚类更短,但是也更加垂直,前肢比后肢更长,脑袋也非常狭窄纤细,这样能够将重心转移到身后,从而支撑自己趴到更高的树上,啃食更高处的树叶。

伊希斯龙的生活习性

伊希斯龙和大部分蜥脚类差不多,都是生长着树叶状或者匙状牙齿,主要是以植物为食的,这一点其实从它的化石中就能看出来,比如它的粪便化石中提取出了真菌痕迹,而这种真菌是一种只在树木间传播的病原体,这也足以见的它是以树叶为食的。

伊希斯龙的化石发现

伊希斯龙最早的一批化石是在亚洲的印度境内发现的,被认为是蜥脚类恐龙中最为晚期的植食性恐龙,它的化石有着非常特殊的区别,比如它的尾椎前端关节处都是球形的凸出和凹陷,而它的颅骨则非常像是梁龙,更加偏向细长,并且在它的化石上还发现了一种甲壳,被认为是骨质鳞甲衍化而来的物质。

0000

评论列表

共(0)条相关推荐

打捞文明的水下考古 技术含量有多高?

北京时间5月21日,在海南三亚有着重大的深海考古发现,这一次的水下考古引起了很多人的重视,也让更多的人对水下考古有了更新的了解,此次考古的时间起始于2018年,在当时中科院深海科学工程研究所和国家文物局,一同成立了深海考古联合实验室,之后就开始进入了深海的考古调查,使用深海勇士号潜水器多次的下潜,在1500米的水下发现了两艘沉船,其中一艘沉船中有着多种瓷器,周围还分布着各种文物。我要新鲜事2023-06-09 20:32:220000十大考古终评项目 | 明朝那些事儿——安徽凤阳明中都遗址

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:李晶)安徽凤阳明中都遗址发掘单位安徽省文物考古研究所、故宫博物院项目负责人王志我要新鲜事2023-05-07 04:19:530000新时代青海考古工作回顾与展望

我要新鲜事2023-05-06 18:46:150000古代结婚用被有什么讲究?

本文作者倪方六果如天气预报,今天全国各地都下起了雪。南京也下了,现在坐在桌前更新头条号,感觉冷了。在这里的天气里,夜里上床睡觉,拥有一床大大的暖暖的被子,是再舒服不过的事情了。被子在现代人看来是很普通、也不值钱的睡眠用具,但在古人眼里却是重要的“家当”,是财富象征之一,被子大小也显示一个人的家庭地位如何,受不受尊重。我要新鲜事2023-05-27 11:40:250000