官田遗址考古发掘验收暨专家论证会在湖南桑植召开

为巩固既往发掘成果,深化对湖南桑植官田遗址性质的认识,进一步开展遗址发掘和保护工作。8月23日,官田遗址考古发掘验收暨专家研讨会在湖南桑植召开。

会议现场

会议现场

此次会议由湖南省文物局文物保护与考古处副处长陈利文主持,北京大学考古文博学院教授陈建立、湖南省文物考古研究所(现更名为湖南省文物考古研究院)前所长袁家荣、湖南大学岳麓书院教授郭伟民、四川大学考古文博学院院长吕红亮、湖北省文物考古研究所研究员陈树祥、安徽大学历史学院副院长魏国锋、中国科学院自然科学史研究所副研究员黄兴、湖北理工学院土木工程学院讲师徐建强等多位在田野、科技、冶金考古与研究方面具有深厚造诣的专家学者,从各地赶赴桑植县官田遗址,对考古现场进行实地考察,仔细观摩出土器物与标本。

考察遗址现场

考察遗址现场

会上,首先由官田遗址项目负责人、湖南省文物考古研究院莫林恒副研究员对遗址具体发掘情况进行详细汇报。官田遗址位于桑植县澧源镇朱家坪村,坐落在郁水河西岸一处较为宽阔的台地,南北长500米、东西宽150米,总面积约75000平方米。遗址主体年代为东汉至三国时期,是一处该时期的铁器生产加工工场(铁器铸造、退火脱碳、锻造,偶有铸铜)。

加工炉遗迹

加工炉遗迹

H49遗迹展示说明板

H49遗迹展示说明板

据介绍,2020至2022年,遗址共发掘揭露面积约3300平方米。共计编号灰坑251个,灰沟124条,房址17个,遗迹单位共计391个。清理了包括方形地穴炉、圆形石构炉在内的诸多冶金加工炉遗迹,作为核心遗迹,其结构设计体现出具有多种工艺类型,并带有一定的地方特色。遗址内出土锸、锛、刀、条材等铁器,以及坩埚、炉渣、陶范、石范、铜块等一系列冶金遗物。专家组对官田遗址的考古发掘工作给予充分肯定。

H49遗迹展示说明板

H49遗迹展示说明板

“把基建考古转为主动性发掘,充分体现了湖南考古一贯以学术至上的特色。”在高度评价此次发掘工作的同时,吕红亮提出可适当借鉴史前遗址发掘理念与方法,如重视最小堆积单位,将灰坑和灰坑内堆积分开辨析,从而解释遗迹本身和堆积的相互关系;根据遗址中加工炉内出土大量石块,测量统计这些石块的长轴、短轴和剖裂曲线,分析形成原因;重视遗物背景和原始出土位置等。并对历史时期碳十四数据甄别提出相关意见和建议。

郭伟民强调,在发掘时仍要关注遗迹现象间“共时性”与“历时性”问题,从而探讨特定时间段内其空间的布局与规划。注重对遗迹分类并观察变化过程,探讨其聚落形态;此外还要完成工艺的复原问题,从原材料直至铁器成型,要从整个生产工艺流程链来解释;再次是有关社会组织的问题,要将遗址置于历史大背景中,如武陵山区蛮夷化过程,以及这一背景下铁器加工的用途与性质,或涉及国家控制与管理;最后郭伟民还提出,希望能以动画的形式将遗址生产活动呈现出来,这既是公共考古的一部分,也是对外宣传生动且直观的良好媒介。

学者发言

学者发言

黄兴认为遗址中的铁器具有鲜明的中原地区风格,其所展现出的工艺技术特点也是属于中原地区的生铁铸造加工体系,是南方地区很具有代表性的一处汉晋时期铁器生产加工遗址,为中华民族多元一体发展进程提供了新的案例。黄兴建议,在遗迹现象的功能尚未明确的前提下,可以尝试通过对遗物的分析,对官田遗址的生产活动链条进行较为完整的复原。

魏国锋对官田遗址发掘过程中所秉持的多学科合作理念给予充分的肯定,并赞同这是一处以生铁加工为核心的手工业作坊遗址,在南方地区汉晋时期的铁器生产体系中具有重要地位;建议下一步工作可以对一直周边区域进行调查,尤其是与遗址同时期的冶炼遗址,构建起更为完整的产业链条;最后魏国锋认为可以尝试开展退火脱碳实验,以求能够进一步了解炉址的功能与性质。

陈树祥认为该遗址发掘规范、深入结合了多学科理论与方法,且与模拟实验并进;此次发掘填补了南方地区大型铁器工场遗址的空白。现有的材料表明遗址上将生铁进一步加工熔化、精炼、铸造、锻打,有很多产品属于钢制品,体现出丰富的工艺类型。此外,陈树祥还建议在接下来的整理工作中要注重对加工工具的辨识,如锤、砧等类型遗物。

作为湖南考古的前辈,袁家荣结合自身经历与经验,以老一辈考古学者的两个故事为例,讲述了考古层位学与严谨田野考古操作的重要性和启示,鼓励当代考古学者要扎根田野一线,对重要的遗迹保持充分的细心和耐心。

“将细致的田野工作、及时的现场检测以及创造性的模拟实验有机结合起来,这在当下国内的冶金考古中并不多见,官田遗址这些宝贵的经验值得总结和借鉴。未来要把区域性冶铁活动做得更加清楚透彻。此外,对于遗迹性质的不同意见,如陈树祥老师提出的'墓葬说'等仍有讨论的空间;若定义为退火脱碳炉则需探讨其与中原地区典型退火脱碳炉的差异性,及使用操作过程。”诚如陈建立教授所言,随着官田遗址发掘的深入,新遗迹的发现不断地为遗址性质的判定提供新线索。针对下一步考古文物保护与利用工作,陈建立建议,由于官田遗址具有重要的学术价值和区位优势,希望地方政府与文物部门一起开展深入调研,争取把官田遗址做成一个文旅融合、保护利用的新标杆。

与会学者合影

与会学者合影

湖南省文物考古研究院姜猛院长在最后的会议总结中表示,非常感谢各位专家在百忙之中,顶着炎炎烈日来到桑植官田遗址指导发掘,各位专家的指导和建议都是真知灼见,对我们以后的发掘、整理、研究、保护提供了重要指导。我们应该按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针。充分发掘官田遗址的价值,有效利用其资源,充分做到让文物活起来。桑植县县委常委、宣传部长王茂蓉在听取了项目汇报和专家意见后表示,官田遗址的重要发现是我们桑植悠久文化历史和深厚文化底蕴的体现,对我们宣传桑植的历史是一个很好的名片。地方政府会加大对文物工作的支持力度,会与文物部门一起做好下一步的文物保护利用工作。

经交流与讨论,与会专家一致认为:桑植官田遗址的考古发掘是武陵山区汉晋时期冶金手工业考古的重要发现,对研究我国古代,尤其是非中原地区,铁器生产加工技术的出现、传播与发展以及区域铁器化进程等问题,意义重大。亦是对南方地区汉晋时期钢铁手工业的生产链流程,工艺技术及产品,都是一个极大的补充,是南方冶金考古的一个突破。

此次发掘采取大面积系统发掘的方式,力求完整揭露遗迹形制、找出遗迹间的组合关系,从生产链的角度揭示了遗址中所存在的各类生产工艺流程。计划周详、发掘规范、充分利用了多学科理念和手段,有针对性地开展了科技检测和复原模拟实验、通过实证依据揭示遗迹现象,为进一步探讨遗迹的功能,结构及相关问题提供重要材料支撑。这些工作为今后的冶金考古与研究提供了有益参考。

来自湖南省文物局、省文物考古研究院,张家界市文体广旅局、市文物保护中心、市博物馆,桑植县委县政府等单位相关人员也出席会议。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

商朝的始祖商契,为何叫“商契”?甲骨文改写认知

作为商朝的第一代先公,商契一生颇为传奇,但留下的更多的是谜团,其中之一是商契为何叫“商契”。商契之名的由来,史书上并未记载,但甲骨文重现天日之后,却揭示“商契”之名意义非凡,暗藏了一段鲜为人知的历史。与此同时,搞清楚“商契”之名的由来,再结合相关文献记载,就可以更清楚地知道商朝为何更重视鬼神。首先,商朝为何大规模使用甲骨文?我要新鲜事2023-09-29 19:54:290001洛阳出土的令彝 信息量极大的青铜器 出现了两座城和两座宫殿

1928年,在洛阳的马坡地区出土了一件名为“令彝”的青铜器,也被称为“作册令方彝”,它的铭文共有14行185字。这件青铜器被确定为西周初年的作品,其中的铭文记载了大量有关西周初年的历史事实。令彝铭文提到了洛阳的两座城市:成周和王城,以及两座宫殿:京宫和康宫。这些记载可以追溯到约3000年前,是中国历史上最早记载的宫殿之一。我要新鲜事2023-06-21 20:17:4300015重庆有人想“盗墓致富”却无技术,QQ群发帖招人,应者一个接一个

盗墓拉伙的网约方式本文作者倪方六继续聊聊现代网约盗墓的拉伙方式。在上面的“梧桐树下戏凤凰”头条中,聊了方式之一“好汉牵头走梁山”(详见《通过QQ群互相介绍,“老村长”组织一盗墓团伙,四次盗挖安徽古墓》一文),这篇来说说方式之二——“群撒英雄帖”。这种方式的特征是,在QQ群、微信群里的特定人群中公开散发盗墓信息,诱惑网友,招募同伙。我要新鲜事2023-05-26 10:01:050000河南惊现西汉千年古墓 墓主人身份成谜 一件器物让专家直接傻眼

位于河南永城市芒山镇的保安山,在1992年意外发现了一座规模庞大的古代宫殿。该宫殿被命名为保安山一号墓和二号墓,引起了考古学界的广泛关注。由于附近曾经存在梁王墓的记载,一度被认为这座神秘宫殿可能是梁王陵墓,但新的发掘结果使专家产生了怀疑。我要新鲜事2023-06-15 20:43:080000「考古词条」旧石器时代 · 河套人及其文化

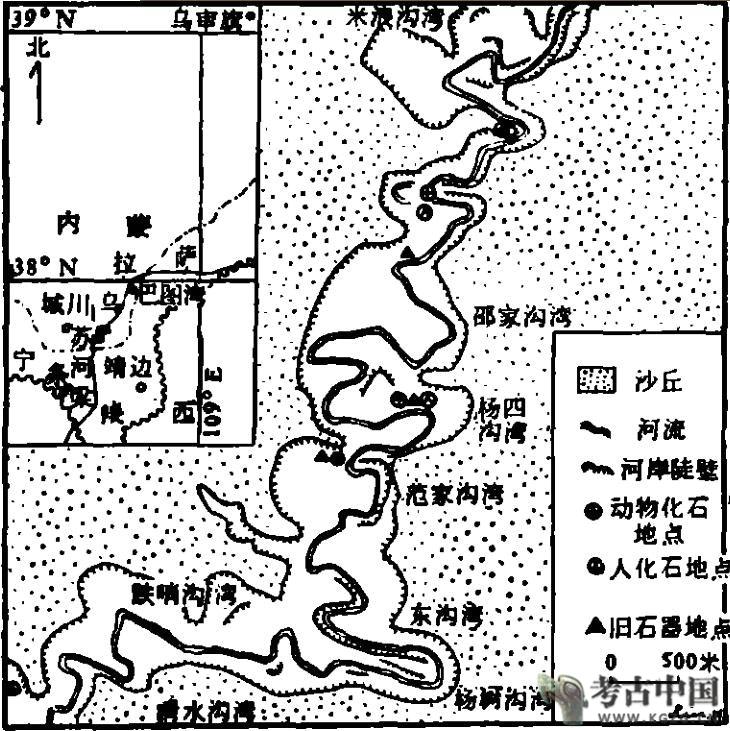

▲河套人化石产地示意图萨拉乌苏遗址是1922—1923年,由法国古生物学家桑志华和德日进首先发现并进行发掘。其中采集品中的一颗八、九岁幼童的左上外侧门齿化石被加拿大解剖学家岁达生定名为“鄂尔多斯牙齿”,20世纪40年代裴文中将其译为“河套人”,该文化故名“河套文化”。萨拉乌苏遗址是中国境内最早发现和研究的两个旧石器遗址中的一个。其地质时代为晚更新世,距今约5万年至3.5万年。我要新鲜事2023-05-28 20:05:210001