县官不作为,考核官员降职准备提醒,雍正:直接撤职

公元1742年,是雍正皇帝战胜他的兄弟,登上皇位的第二年,这一年也恰巧是朝廷例行三年一次对官员的考核年。

对于外任官员的考察,一般是由他的上司进行初步评估,再将意见送到吏部,由吏部核准执行。

在这些官员中,有一个叫常三乐的县令,却让他的上司和吏部产生了不同的意见。

上司考察过常三乐三年政绩,觉得此人虽然才不胜位,但是也没有大错,他给吏部的意见是调换岗位提醒一下以观后效,但是吏部却认为此举不妥。

两边争执不下,这件事情就被上报到了雍正案前,由皇帝亲自裁夺。

谁知雍正大笔一挥,直接免了常三乐的官!这是为何?

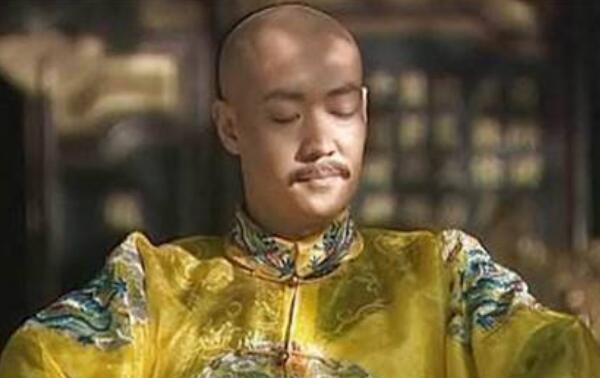

常三乐所在的县是直隶吴桥县,负责考察他的是直隶总督李维钧,这个李维钧是年羹尧一党的人物,雍正一上台,他自然也鸡犬升天,一举坐上了直隶总督的高位。

李维钧虽然是靠着依附雍正和年羹尧上位,但是他也做了不少实事,李维钧做事干练,所以在用人方面一直主张舍弃庸人,选用有才干的人。

他当上直隶总督没多久,就赶上了三年一次的官员考核,李维钧新官上任,对待这个当然更加认真。

查阅属下官员的政绩后,李维钧发现,吴桥县这个叫常三乐的县令,担当不了一县之长的重任。

常三乐虽然廉洁奉公,但同样也存在能力不足的问题,而且作为一县之长,常三乐也没有什么魄力,导致吴桥县有很多事务没有得到处理和解决。

对于这个人,李维钧给出的意见是将他调离县令的岗位,安排他做主管教育的“学政”,算是给常三乐一个小小的“提醒”,让他知道要在其位谋其政。

李维钧的意见送到吏部之后,吏部却有不同的看法,他们认为既然常三乐没有实质性的问题,贸然把他从县令任上调离不合适。

吏部的意见反馈给李维钧之后,他还是坚持自己的意见,不想常三乐这个“庸才”继续主掌吴桥县的大小事务。

李维钧这里坚持要给常三乐换岗位,吏部说服不了他,于是便将这件事情呈送给雍正皇帝,由皇帝亲自决定常三乐的去留。

吏部满以为自己的建议会得到雍正的认可,谁知道雍正搞清楚了整件事情的来龙去脉之后,朱笔一挥,直接将常三乐撤职了。

“县”是清朝最低一级的地方政府,县令作为直接管理百姓的官员,如果没有干事能力,不能为百姓做主,在雍正看来,这本身就是失职。

雍正认为,对待常三乐这种“庸才”,与其等到他在县令任上出了问题,酿成祸患之后再处理追责,不如现在就撤了他的职。

看到皇帝这样批示,吏部也不再坚持,立即让常三乐卷铺盖回家了。

常三乐能得到这个结果,应该感谢李维钧,要不是李维钧提出将他调职,等常三乐真的在任上出了问题,按照雍正的用人标准,他很难得到“善终”。

雍正裁撤庸才,可不止只针对官阶低的县令,云南有一位正二品的总兵叫仇元正,他也是为官清廉,人又本分,但做起事情来也是拖拖拉拉。

雍正发现仇元正的工作长期没有起色之后,也勒令仇元正辞官回家休养。

对待没有在任期内出事的官员,雍正还能让他们平安回家,但是对待在任期内出了问题的官员,雍正就没有那么客气了。

山东曹县盗贼猖獗,百姓苦不堪言,新上任县令王锡玠却胆小怕事,上任一年的时间,县衙接到的20多件命案一件也没有审完,应该抓捕的犯人也一个都没有到案。

虽然王锡玠也没有贪赃枉法,官也做得规规矩矩,但是雍正听说曹县的事情之后却勃然大怒,不仅撤了王锡玠的官,还将他监禁5年以示惩戒。

由此可见雍正对于官员的能力有多重视。雍正认为,官员保持清廉是最基本的品德,不能因为官员的廉洁,就忽视他们能力的不足。

因为这个用人原则,雍正在位期间的第三次官员考察中,他又罢免了34名能力不足的官员,还有13名官员因为“软懦”被罢职。

除了罢免这些没有能力的官员,雍正用人也不拘一格,他并不看重官员的出身,只要有才能,他就因才适用,只要官员能尽心办事,有些小缺点,他也能包容。

我们熟悉的名臣李卫,实际上并不是乞丐出身,反而家庭富有,在康熙朝的时候,用钱捐了一个五品员外郎的虚职。

他虽然不是科举出身,但是却因为才能突出,得到了雍正的赏识。

雍正继位后,李卫一路升迁,从一个五品的员外郎,只用了5年时间,就被提拔为正一品的封疆大吏。

也有官员鄙视李卫不是科举出身,却能在短时内接连升官,就向雍正打小报告,雍正却认为李卫本性不坏,经常为他辩解。

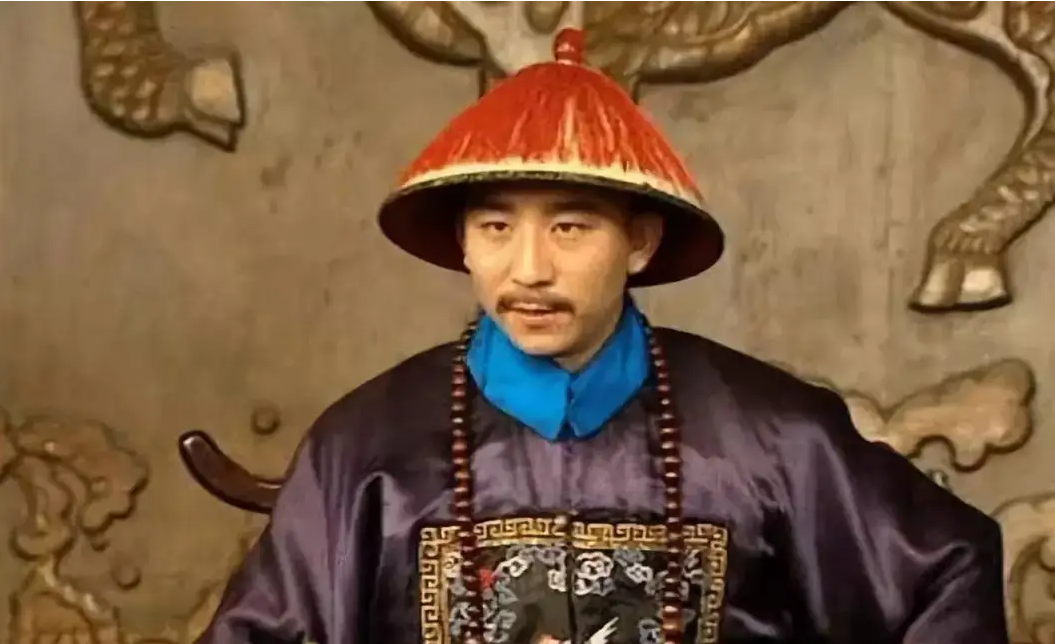

还有另一位出身山野的名臣田文静,他一没有官家的背景,同样也不是科举出身,但是雍正发现他不但忠心为国,而且做事雷厉风行,也将他委以重任。

事实证明,雍正认人很准确。

雍正即位之初,田文静在赴京公干的路上,发现山西巡抚诺敏隐瞒当地的灾情,他调查之后,回京就将这事上报给了雍正。

诺敏可是被雍正亲封的“天下第一巡抚”,田文静此举,无疑是打了雍正的脸,但是雍正不但不怪罪田文静,反而任命田文静为钦差,让他去山西负责赈灾。

田文静接了雍正的圣旨赶赴山西后,不但安抚好了灾民,还查清了诺敏亏空朝廷库银,弄虚作假的事情。

雍正处置了诺敏之后,对田文静大加赞赏,先是提拔他做了开封府尹,不到三个月又再次破格提拔,任命田文静为河南巡抚。

雍正用人,总结起来就是三个字:忠、公、能,宁用操守平常的能吏,不用因循误事的清官。

雍正为何认人如此之准?这并不是他天赋异禀,而是因为他勤于政事,由此熟于人心。

从常三乐的事情上就能看出,雍正对用人一向十分重视,他自己也曾经说过:知天下以用人为本,其余都是旁枝末节。

为了选用优秀的人才,雍正不仅对于重要职位的官员人选亲自过问之外,对于地方官员的升降,他也亲力亲为。

他在位的十三年里,雍正将接见地方官员作为日常的一部分,据统计,他在位期间,一共接见文武官员7200余人,

见完之后,他还要给官员写下评语,决定这些人的去留问题,这对于雍正来说,无疑也是一项繁重的工作。

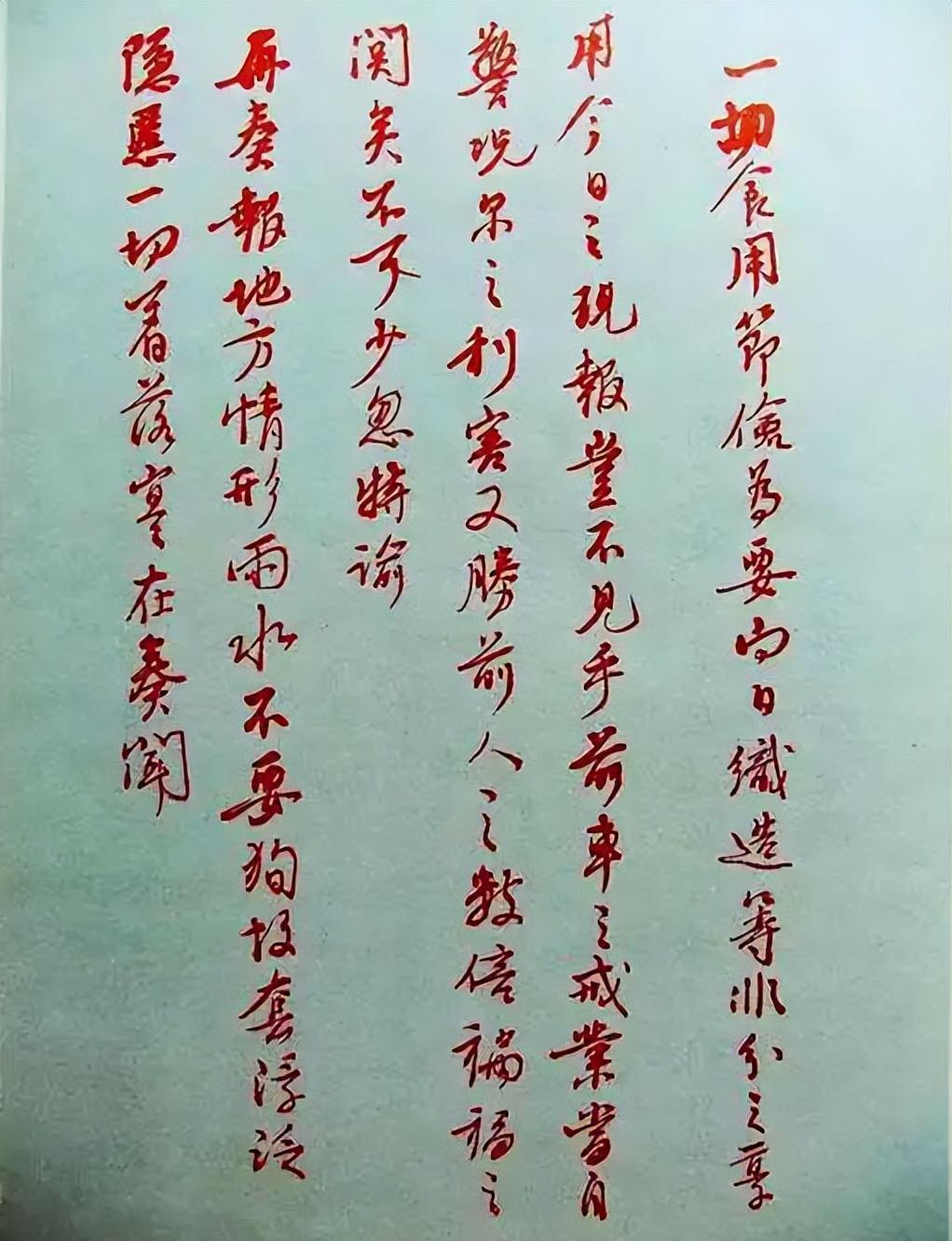

而且为了巩固皇权,雍正不但规定外官除了呈递例行的问安折子之外,还要事无巨细地向他汇报地方上的情况。

根据雍正的要求,地方官只要是二品以上,都可以向他上奏,这样就直接导致了雍正需要批阅的奏折大量增多。

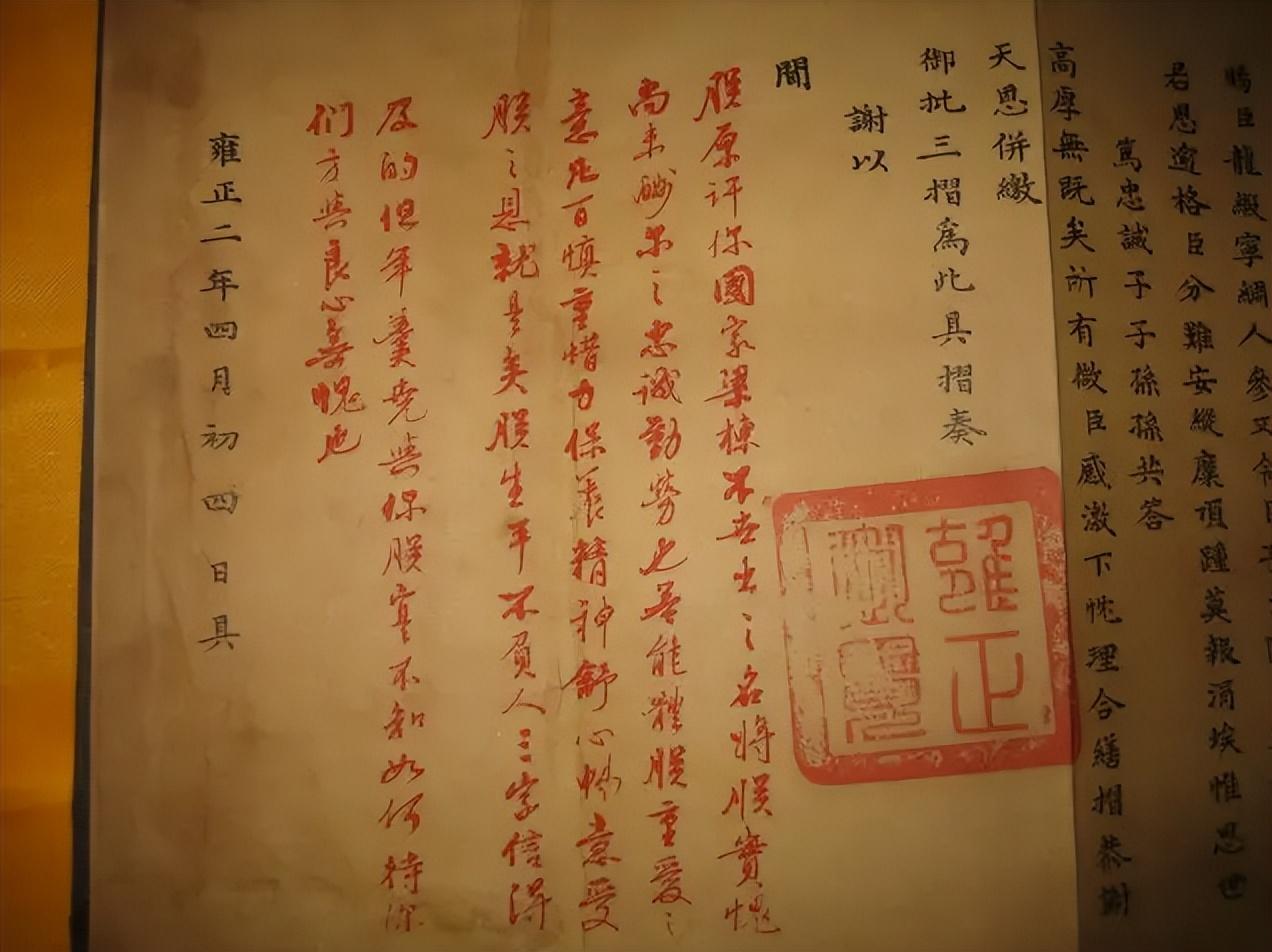

现存的雍正批阅过的满汉两种文字的奏折,加起来一共有4.2万件,累计字数1000万字。

这些字,把《资治通鉴》全文抄3遍都远远比不了,可见雍正的勤勉。

而且雍正也不是简单地看一下奏折内容,就写下自己的意见,很多时候他都要仔细查问奏章里的内容。

这无疑加强了他的工作量。然而这只是雍正一部分的工作量。

为了加强皇权,雍正在紫禁城隆宗门内设置了“军机处”,他亲自挑选可信的大臣进入军机处,军机大臣直接听命与皇帝,随时按照皇帝的意思下发圣旨。

军机处的设立,是清代权力机构的一次重大变革,君主集权也到了极点,而集天下大权于一身的雍正,也比之前的皇帝忙碌得多。

这样一来,就使得雍正需要处理的事情大大增多,他在位13年,除了自己的生日,其他时间从不休息,而且每天的睡眠基本上不超过4个小时。

清末民初的历史学家孟森曾高度赞扬雍正的勤勉,说从古至今有“勤政”之称的皇帝,没有一个能够比得过他。

也有学者说道,康熙为政宽松,乾隆又比较疏阔,要不是有雍正整饬朝纲,恐怕清朝的统治早已衰亡。

这话是比较有道理的。

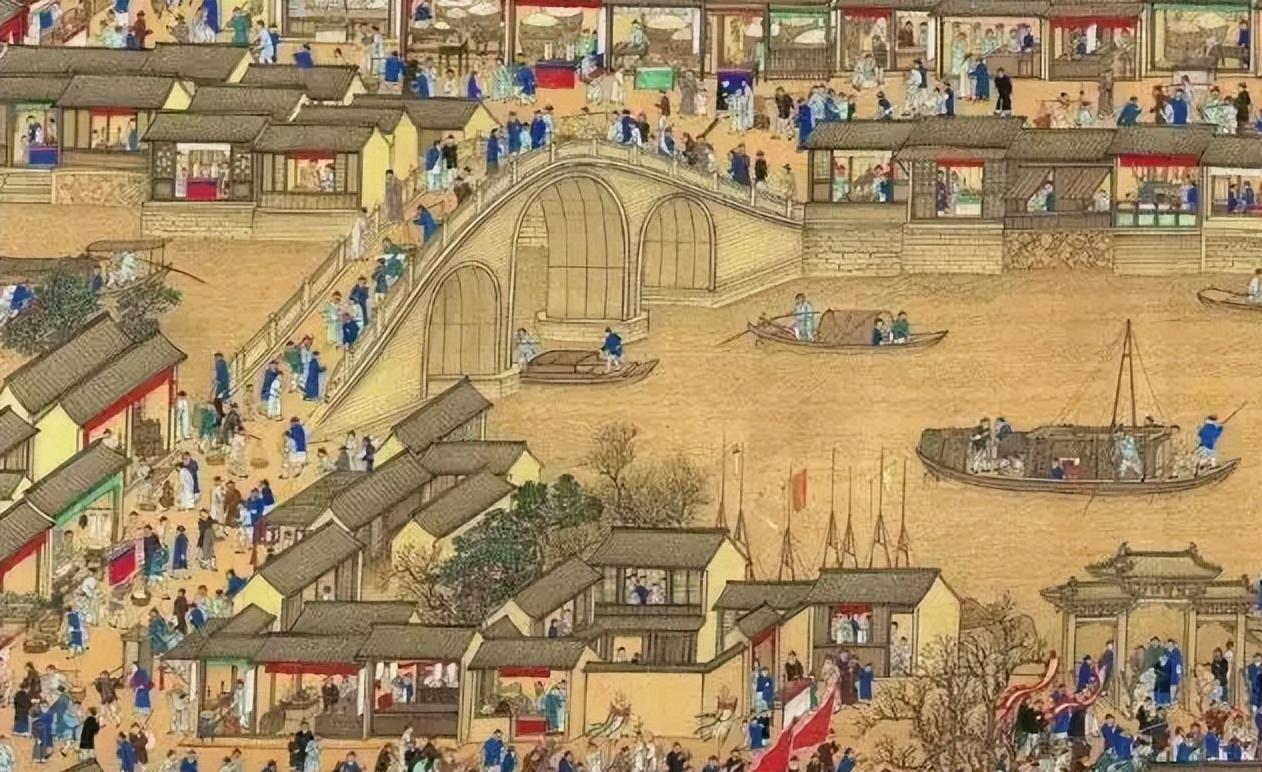

清朝的鼎盛时期“康乾盛世”起于康熙朝,在乾隆朝达到顶点,但是乾隆朝的繁荣,除了从康熙时期就打下的基础之外,少不了雍正的励精图治。

康熙帝虽然也是清朝的一位明君,但是因为他治下宽容,所以康熙朝到了末期的时候,朝廷吏治腐败,国库空虚,留给雍正的问题太多了。

雍正做皇子的时候,将朝中的乱象看在眼里,所以他刚一登基,就开始大刀阔斧的改革。

他登基的当月就发下诏令,让各级官员写给他的奏章,一律采用密封上奏的形式,凡是官员有合理建议的,他也一律采用并予以嘉奖。

山西巡抚诺敏之所以被雍正看重,就是因为他向雍正提出的“火耗归公”和“养廉银”的意见,被雍正认为是良策采纳。

之前地方官在征收赋税的时候,往往以“损耗”为理由,在朝廷定的数额上多加一些,这也是地方官贪污的来源之一。

“火耗归公”就是将这一项收入并入中央财政,既能为朝廷增加收入,也在一定程度上遏制了官员的腐败。

“养廉银”则是视地方的财政情况,给官员再额外发一笔“俸禄”,数量是原俸禄的10到100倍,这样既能防止官员为了钱财贪污,也能促进他们发展地方经济的积极性。

为了改变康熙朝后期国库空虚的局面,雍正还规定,地方政府如果有亏空,当地官员必须在三年之内还清欠款,否则将从重治罪。

雍正朝还有一项新的举措,就是李维钧提议的“摊丁入亩”,简单说就是废除人丁税,只征收田地的赋税。

这是中国封建王朝赋税制度的一次重要改革,极大地促进了社会经济的发展。

正是因为雍正上台的这一系列举措,才一改康熙朝后期国库空虚、吏治腐败的局面,为后来的乾隆盛世打下了坚实的基础。

但是因为对待犯错官员毫不姑息,雍正也落下了一个“刻薄”的名声,只是他虽然“刻薄”但并不“寡恩”。

当年朱棣为了惩罚支持建文帝的那些人,将他们的后代编入“乐户”成为贱籍,雍正继位之后立即将他们改为民籍。

除了“乐户”之外,一直遭受压迫、为官府采珍珠的贱籍“蜑户”(音“但”),也被雍正下令给予了平民的身份。

清朝在雍正的治理下,逐渐革除弊病,走向强盛。如果没有雍正的勤勉执政,清朝确实堪忧。

其实早在明朝中叶,中国就已经出现了资本主义的萌芽,到了满清一代,封建统治也逐渐没落。

雍正上台之后的勤政和施行的一系列改革,都是为了延续满清的统治,但是这些都只是为了集权的一些手段,并不能从根本上解决问题。

所以乾隆之后,满清的统治还是在历史的推动和发展中,无可奈何地走了下坡路。

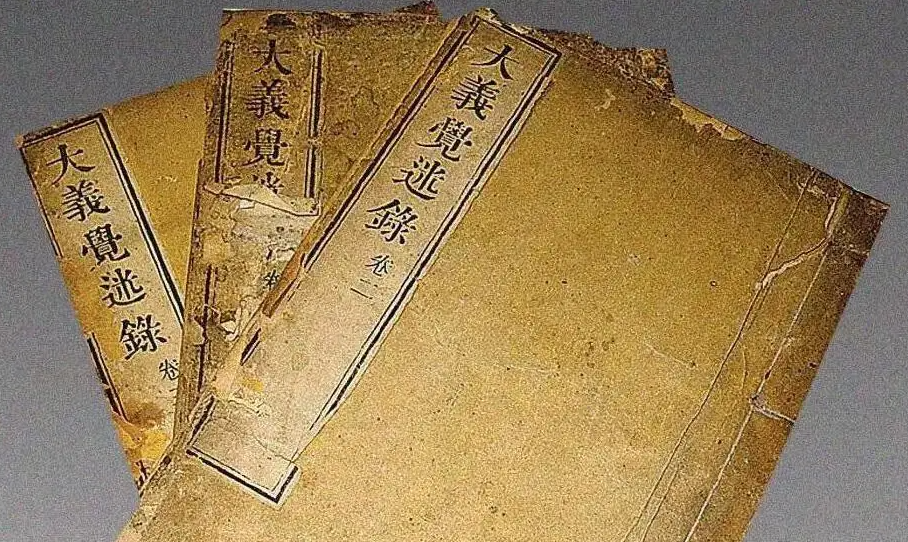

其实雍正之所以在后世评价不高,除了因为他施行的“摊丁入亩”,动了权贵的“蛋糕”之外,还跟他撰写的《大义觉迷录》有关。

雍正本来自信满满,想用这本书教化世人,纠正大家对他的一些谣传,写成之后让州府在各地发行。

但是这一解释反倒越描越黑,反倒让大家对于书中所辟的那些谣言浮想联翩,当时还是皇子的乾隆对此心知肚明,只是他也不敢向雍正点破,所以乾隆一上台,立即将此书列为禁书。

虽然雍正在民间风评不好,但是他继位之后只用了7年的时间,国库存银就从3200多万两,增长到6000多万两,正是因为他的励精图治,才给了乾隆挥霍的资本。

魏晋南北朝,最会化妆的,竟然是男子

我国出土的最早的梳妆盒,而且居然是男士的,来自2000年前晋国时期的梳妆盒,有铜镜、木梳、刮刀和放脂粉的地方,而且盖子还是可以合上的,有点像我们现代人的便携式化妆盒。我要新鲜事2023-09-05 20:24:030002嘉庆皇帝简介:清朝第七位皇帝,乾隆死后立马杀了和珅

说到嘉庆皇帝,相信大家都有所耳闻,清朝最大的贪官和珅就是他下令杀的,因为传闻和珅的钱财是清朝十五年的财政收入,所以民间有了“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。作为乾隆皇帝的儿子,嘉庆算是有作为的皇帝,但终嘉庆一朝,贪污问题不仅没有解决,反倒更加严重,这是为何呢?接下来就随小编一起去了解看看。一、嘉庆皇帝简介我要新鲜事2023-05-12 17:47:350000朱元璋战胜陈友谅后为什么害怕他(源自他的性格)

朱元璋战胜陈友谅后的害怕,源自于他深谋远虑的性格与对未来的深思熟虑。朱元璋的一生充满了传奇色彩,从一个贫苦的农家子弟到成为大明帝国的开国皇帝,每一步都凝聚了他的汗水与智慧。然而,在他的一生中,与陈友谅的对决无疑是其中最为惊心动魄的一幕。鄱阳湖之战,这场决定两人命运的战役,虽然最终以朱元璋的胜利告终,但这胜利背后的恐惧与忧虑,却是后人难以想象的。1、一招棋错,满盘皆输我要新鲜事2024-02-20 17:00:380000731部队有多残忍:注射病毒,活体解剖,活婴做实验

在抗日战争中,小日本不仅在华夏大地上烧杀抢掠,他们还会用中国老百姓的身体做人体实验,手段之残忍令人胆寒,而在其中,最残忍的就是731部队!至于731部队有多残忍,活体解剖是最普遍的,往血液直接注射各种更是常事,变态的还会故意把人冻伤,然后敲碎!731部队有多残忍我要新鲜事2023-05-11 04:19:3500013画家冷军画一堆“垃圾”,2019年卖了4370万,放大10倍才知其奥秘

2019年,国内知名写实画家冷军被推上了网络舆论的风口浪尖。原因是他有一幅名为《世纪风景之三》的画作,竟然被拍卖出了4370万元的天价。而令人难以理解的是,这幅天价画作画的竟然是一堆“垃圾”。于是不少网友纷纷质疑冷军的画作是被资本炒作成珍品的,冷军本人的绘画能力也是掺杂着水分的。甚至有网友直言:“画一堆垃圾也能卖出几千万,这其中指不定有什么猫腻!”对于这些质疑,冷军本人并未作出过多回复。我要新鲜事2023-05-22 12:56:560000