77年高考舞弊案被爆,邓公闻讯怒不可遏,批示:涉案者谁也跑不了

1977年10月,停止了11年之久的高考制度,在邓小平的大力推动下正式恢复,让更多的学子们有了可以受到高等教育的机会。

可是,河北省故城县却被查出一场高考舞弊案。邓公得知之后,顿时勃然大怒,并且做出明确指示:涉事人员必须从严处理!该开除的开除,该重判的重判!

这场被称为新中国“恢复高考舞弊第一案”的事件,究竟是怎么一回事呢?

从1952年开始,新中国开始了高考制度,一众学子都可以通过高考,进入到大学中接受高等教育。

到了1966年,知识青年上山下乡、教师被下放到“五七干校”,大学以上的高等教育活动已经全面停止。

毛主席发现了这种行为的弊端,提出了“大学还是要办的”“从有实践经验的工人、农民中选拔出优秀的学生,到学校中学习之后,带着知识再回到生产和实践中去”的指示。

各大高校迅速响应毛主席的指示,开始招收工农兵学员。随后在1971年的教育工作会议中,国家做出了规定:

恢复高校的招生和教育活动,招收的对象是初中毕业且从事过两年以上劳动锻炼的工农兵学员。

从1970年恢复招生到1976年,高校一直都按照四条原则进行招生,那就是学生自愿报考、群众向上推荐、领导审核批准、学校复查核实。

在那七年的时间里,有94万工农兵大学生在大学中接受了高等教育。虽然从人民群众中招收工农兵学员的意愿是好的,并且也成功培养出一批建设社会的栋梁,但是这种形式的招生还是存在着很大的弊端。

由于入学只需要本人申请、由群众推荐,领导和学校在政治方面的审批通过,学生就可以进入学校学习,并没有设立文化门槛,从而直接导致入生源的教育程度高低不齐。

把这些对知识接受水平的学生放在同一课堂里,无形之间给教育的组织和实施都造成了很大的影响。

当时的口号是“不让一个阶级兄弟掉队”,这就让教师们不得不以最低的文化水平为基准授课。

时任清华大学党委书记的著名教育家何东昌对此现象实为无奈,“清华中学”的戏称正说明了当时的那种现象。

1973年,为了解决这样的窘境,部分高校在入学时加上了入学考,结果却考出了一大批的“白卷”。

1977年,邓小平针对高校的这种情况,在长沙工学院的时候指出国家发展科技,必须要同时抓起教育。

邓小平认为,高等教育首先要两条腿走路,不仅高中毕业生可以上,工农兵也要上;同时要设立一定文化门槛,也就是要设立入学门槛、入学考试。

“不管招收多少大学生,一定要进行考试,考试不合格的坚决不能要”、“不管是谁的子女,谁都不能走后门,多大的人物都不行。”

这些话表明了邓小平对改善高等教育现状的看法和急切心情。

1977年6月,在教育部的高等院校招生会议上,通过了当年的招生方案。这个方案的招生方案沿袭了以前的流程方法.

但是在对学生的要求上有了一些变动:明确规定报考学生一定要有高中毕业或者等于高中毕业的文化水平。

8月初,教育部把这份报告意见呈送给国务院,当天下午,邓小平就拿着这份报告出席了人民大会堂召开的教育工作会议。

这次参加会议的人员,是科学院和教育部在邓小平的指示下,从国内各大学院中找来的专家、学者。这里面既有八十多岁德高望重的权威教授,也有三十多岁的青年才俊。

在大会上,邓小平向参会的教育工作者们表示,这次会议请大家来,就是要听听大家对教育工作的意见。怎么能够让教育更加科学、更加系统、更加符合四个现代化。

无论是学员、学制、教材、管理方法等等任何方面,只要是有不同的想法,都可以提出来,大家共同探讨。

邓公的直白,让参会的学者们很快就放下了心中的包袱,他们纷纷畅所欲言,从改善教材、提高教学质量,到改革招生制度,提出了许多的意见和建议。

中国科学院的邹承鲁教授,他对之前的那种“举荐式”的招生方式提出了意见。他认为那种方法会成为滋生“走后门”形式的温床,要保证高校的教学质量,入门时候的门槛是首要关键。

清华大学的何昌东再次点名了“清华中学”的情况,许多学生入校之后不是进行高等教育,而是要从小学知识点开始温习,再学习中学知识。

邓公插了一句话,“那就叫清华小学好喽,还叫什么大学啊”。

武汉大学查全性的发言长达十五分钟,也是最具有代表性的发言。他指出:招生问题是保证高校教育质量的首要条件。

这就像工厂生产产品一样,提供的原材料就是不合格的,生产出来的产品也是一样不合格的残次品。

入学的新生质量不能保证,那么就不能够保证整体的教学质量,这主要就是因为现有的招生制度存在着很大的不合理性。

查全性的发言引起了大家的共鸣,大家纷纷表示赞同,同时表示:如果要改,就要彻底改,而且还是宜早不宜迟。

原本与会人员是想推迟半年,等制度完全改进之后再去招生。但是邓公听了之后,当即表示:既然今年有时间,那就抓紧时间,坚决一点,争取今年改出来、新生招上来。

邓公的决定让参会的人们欢欣鼓舞,同样给教育部门的工作带来了极大的压力。9月,邓公对教育部门负责人刘西尧、雍文涛等人进行谈话,指出“你们的工作还不够主动、不够积极。

不要怕出错误,要放手去抓、大胆去干,要独立思考去解决问题,解决不了的问题可以找中央。”

在邓公的极力推动下,教育部的效率有了很大的提高,华国锋、叶剑英等国家领导人也纷纷表示赞同。

10月,在邓公的指示下,政治局通过了教育部《招生意见》的几项更改:扩大招生范围、放宽招生年龄和婚姻限制、简化政审条件。

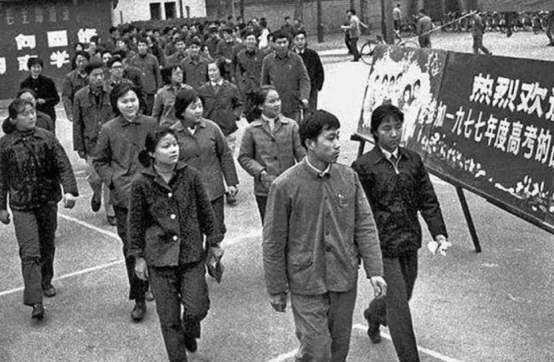

就此,高考改革制度正式更改完成,《新华社》《人民日报》《中央电视台》等媒体纷纷在最明显的位置发布了恢复高考的消息。

这个消息如同滚滚春雷一样,打动了全国青年们的心。

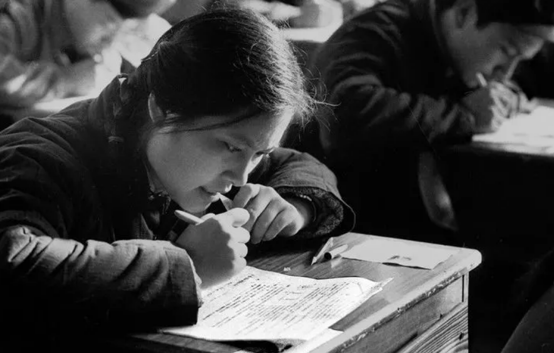

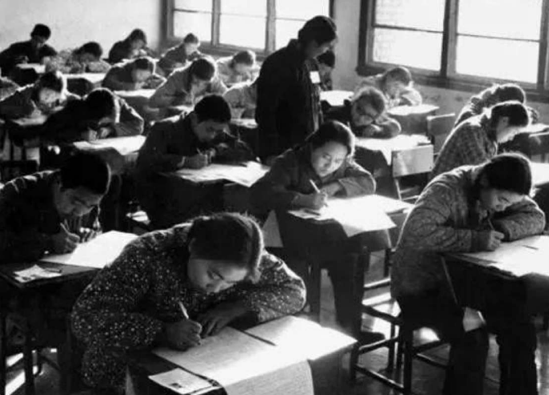

1977年11月,制度改革后的首次高考正式开始,570多万多名考生满怀希望走进考场。

然而在这一批考生中,还是有人动了歪心思。

河北衡水市故城县委书记马连宝有6个女儿,大女儿、二女儿和三女儿在前几年分别被“推荐”进了大学,今年本应是他的第四个女儿被“推荐”到大学的,谁知道中央突然下发了高考改革的文件。

如果让他的女儿凭本事考进大学,马连宝自己都不信会有这样的事情发生。难道女儿的大学之路,就这样被堵上了?

为了女儿的“未来”,马连宝横下一条心,动用了一切可以动用的资源,开始进行了这场精心安排的“运作”。

马连宝的女儿当时正在郑口中学上学,并没有毕业。按照最新的报考要求,马连宝的女儿并不符合报考要求中的“择优考试”。

马连宝先找到故城县教育局的局长和招生办主任,违规送上了礼品,教育局长和招生办主任也答应了会“尽力”安排。

通过违规手段得到了报名资格之后,马连宝多次联系考点的负责人,通过手中的权力对其施压,强行把他的女儿安排在四名尖子生的旁边。

马连宝对安排在女儿身边的尖子生反复挑选,最后在三次更换座位、两次更换考号的情况下才确定下来座位座次。

不过,马连宝对女儿的情况还是了解的,他生怕女儿不能够“考”出好成绩,干脆花重金从五十里外的县城雇了一个数理化各科成绩都很好的“枪手”。

马连宝再次动用手中的权力和关系,把这名枪手安排进了考场。

看到了马连宝的“能力”,那名枪手也对马连宝拍着胸脯信誓旦旦地保证,一定会“帮助”他的女儿考出好成绩。

一切都已经准备就绪,马连宝似乎已经看到女儿“考进”大学的样子。这次考试是我国唯一的一次在冬天进行的高考,考生们却都丝毫没有一丝寒冷,甚至有人已经冒出了热汗。

面对可以改变人生的考试,人人心中都无比紧张。马连宝的女儿却并不紧张,因为她知道父亲已经给她做好了一切准备。

考试开始之后,马连宝的女儿就在监考老师的注视下左顾右盼,抄得好不快活。很快,马连宝安排的其他“辅助”人员也登场了。

一名巡考的老师,在询问考生是否需要药品的时候,把马连宝女儿不会的题目带出了考场,在外面做好答案之后又带进了考场,交到马连宝女儿的手里。

这样明目张胆的舞弊行为,当然无法逃过所有人的眼睛。当一些别有用心的学生和老师发现他们的行为之后,事情开始向不受控制的方向发展。

这些学生也想能够在千军万马共过独木桥的竞争中进入高校,那些老师和官员们也有亲朋故友想进入大学。就这样,马连宝的操作很快就被复制出来。

考场外,大批的枪手忙碌着解答考场内递出来的题目;考场内,考生们也都在忙碌着誊抄外面递进来的答案。

舞弊就像肆虐的疫情一样,从一个考场迅速蔓延到整个故城的考场中,全程参与这件事的张砚生居然明目张胆地搞了一个“答题班子”,有目的有组织地进行考场舞弊。

在短短几天的考试期内,考场内外就有了天翻地覆的变化,从肃静庄严变得喧嚣吵闹,有人在大声讨论答案,还有人为了方便传递答案把墙掏出一个窟窿。

考场中还是有人不愿参与到这些人的行为之中的,他们与监考官争论、斥责作弊的学生,还有人在考卷上提出意见后愤然离开考场。

这件事情的影响迅速扩散到社会层面上,在社会引起了极大震动,教育部也开始了对这件事情的调查。

1978年初,教育部部长刘西尧向邓公进行了汇报,邓公当场给出批示:一定要严查!所有涉事人员必须从严处理!该开除的开除,该重判的重判,绝不姑息!

在教育部、河北省委和衡水市委的联合调查之下,马连宝舞弊案很快就被查得清清楚楚,另外一些跟风作弊的人员也被查了出来。

马连宝案中,有当地县政府中7名官员子女涉案,连带着当地的七十多名教师和“枪手”落网,另外还有县里二十多名干部参与到了其中,近百名考生参与了舞弊。

马连宝和张砚生,不仅被撤销了公职、开除了党籍,而且受到刑事处罚,其他那些涉案人员也都受到相应的处罚,马连宝的女儿以及参加舞弊的考生都被取消了成绩。

第二年一月,在当地政府的安排下,考生又重新进行了考试,教育部和相关的学校进行了沟通,高校的大门重新向这些学子们敞开。

1977年,全国高校录取新生27万多人,1978年录取40多万人,以后的几年里录取新生持续增加。

这些人经过高校的教育之后,成为了有理想、有才华的年轻人,在毕业之后成为了各个领域的精英和骨干,继而成为建设社会的中坚力量。

高考的恢复让新中国的发展指向了新的方向,让新中国重新回到了尊重知识、尊重人才的时代,也使青年们有了更加光明的未来,这全要感谢邓公和中央领导们的高瞻远瞩。

从金匮之盟到烛影斧声 宋太宗的即位真相 他绝不是一个昏君

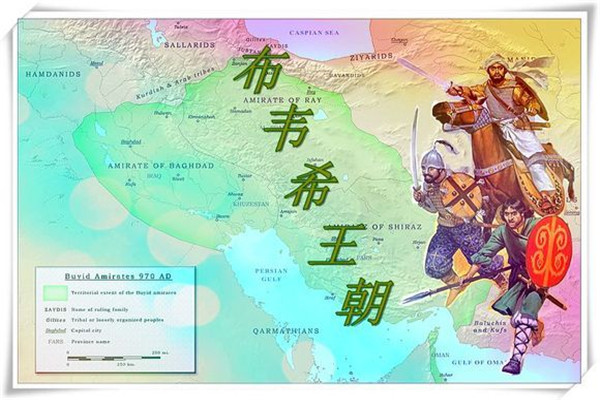

赵匡胤的皇位继承问题是一个极其复杂的过程。考虑到他的政治手腕,他不可能在他统治的17年期间没有为自己的儿子做好继承的准备。尽管我们常常以上帝事件为参考,认为不进行父子传承而选择兄终弟及是不合理的,但如果放在北宋初年面临的局势来看,实际上是合理的。在前面五代中,雄主去世后弱子继位,却无法压制强臣,导致五代纷争不断。赵匡胤自己的皇位就是凭借这种局势得来的,因此他不可能不考虑自己儿子的继位问题。我要新鲜事2023-12-19 18:28:080000布韦希王朝:国家因分裂灭亡(建于945年灭于1055年)

布韦希王朝于945年建立,于1055年灭亡,存续时间只有几十年。布韦希王朝所占据的疆域其实就是现代的伊拉克以及伊朗境内的西南部地区,布韦希王朝其实就是伊朗的前身,也就是封建王朝时期的伊朗。王朝的建立者的名字为布韦希,王朝也因此得名。巅峰时期的布韦希王朝领土极为广阔,一度震慑着周边的众多地区。一、布韦希王朝繁盛一时我要新鲜事2023-05-12 01:27:020001关羽真实身高1.58米是真的吗:小说有夸张成分(两米左右)

关羽的真实身高只有一米五八的说法是完全错误的。有传言称,关羽的身高不到一米六,这一说法完全是杜撰的。根据可供查证的资料记载,关羽的身高应当在两米左右。无论是根据史料还是小说的记载,关羽的身高都有9尺长。而不同年代,尺的长度是不同的。三国时期一尺大约是24厘米左右,而根据这样的比例计算,关羽的身高应当在两米一七。一、小说中的身高有夸张成分我要新鲜事2023-05-10 23:57:010000陈桥兵变是一个意外 还是赵匡胤的蓄谋已久(宋朝建立)

赵匡胤发动陈桥兵变是他早就想当皇帝。在中国的历史长河中,陈桥兵变无疑是一个重要的转折点。这场兵变导致了宋朝的建立,标志着五代十国的结束,并为中国历史开辟了一个新的篇章,关于这场兵变的起因,一直存在着争议,陈桥兵变是一场意外,还是赵匡胤蓄谋已久的计划,很多历史学家对此都有很多不同的猜测与看法。陈桥兵变的背景我要新鲜事2024-01-24 21:17:330000隆科多为何怕十三爷:兵力无法抵挡十三爷(表面团结内在不稳)

隆科多之所以会惧怕十三爷,主要是因为隆科多虽然手上有一定的兵权。但是这点兵权并不能抵御得住十三爷,因此隆科多是怕十三爷的。当隆科多看到十三爷的时候,就知道败局已定,所以打都没打就退出了战场。当隆科多退出战场之后,八爷也知道自己是没有希望夺取政权了。一、隆科多为什么从宠臣变成了雍正的“眼中钉”我要新鲜事2023-05-12 13:04:180000