狄仁杰担任的“内史”为何只是正三品?“内史”的职权有多大?

狄仁杰,武周朝名臣,官拜内史(《新唐书.百官二》载“光宅元年,改中书省曰凤阁,中书令曰内史”),形同宰相(《新唐书.百官一》载“由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相”),位列正三品。在这里很多人都不明白,宰相之职的“内史”为何只是三品官?按理说位列百官之首的宰相,它的品级理应是一品,如秦汉的宰相之职“丞相”,它就是位列三公之首,授金印紫绶,秩万石的官职。可是为什么到了武周朝,“内史”却只是正三品?

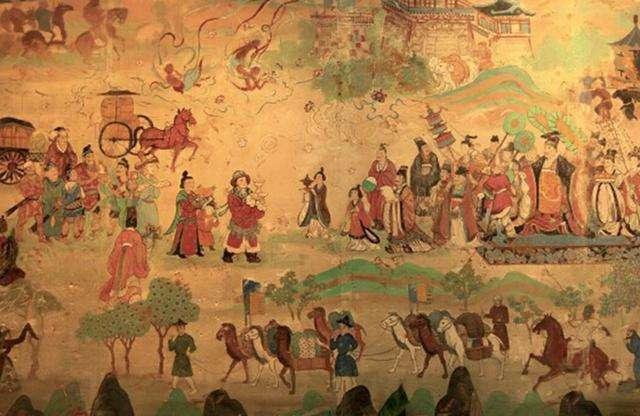

狄仁杰剧照

首先我们在解释这个问题之前,我们要明白一点,在元明清之前,官员的品级是很“值钱”的。自元开始,品级才开始被滥封,而这之中尤以离我们最近的清朝最为“突出”。在清朝,不但三殿三阁这等宰相之职,位列正一品,就连领侍卫内大臣(掌皇帝的近身警卫)、掌卫事大臣(掌帝后车驾仪仗)这等官职也都是正一品。同时在乾隆十六年,乾隆还特意设了一个前无古人的品级,那就是“超品”,主要是用于宗室爵和异姓功臣爵的品级,宗室爵的亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公为超品,异姓功臣爵则是公、侯、伯为超品。从中可以看出,清朝的品级相对于隋唐来说真的是“不值钱”。

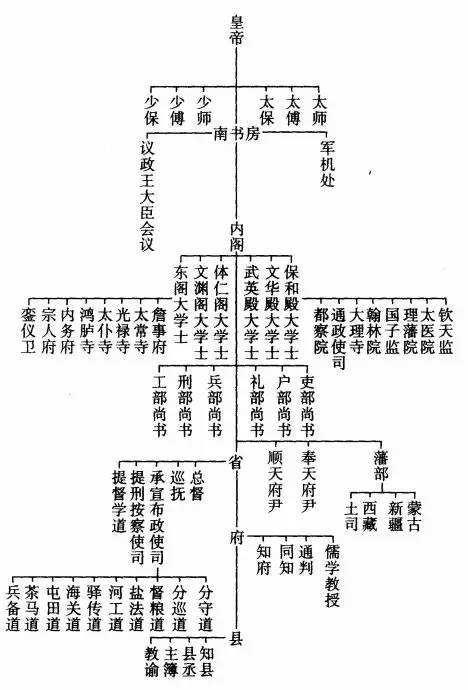

清朝官制

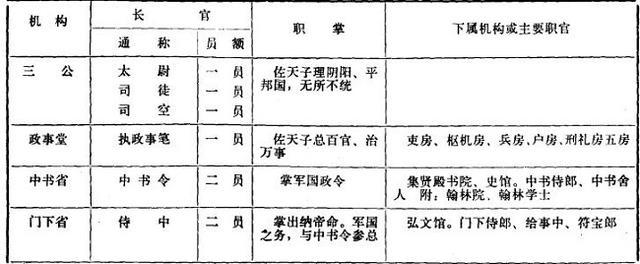

其实在元之前,一品、二品几乎不会出现常设的有实权的职事官。如隋朝唯一常设的有实权的职事官就是“尚书左右仆射”,位列从二品,唐初唯一常设的有实权的职事官也就是尚书左右仆射,位列从二品,而其余的皆为有名无实的职事官,也就是虚衔。而之所以隋唐要将一品、二品的大部分官职设为虚衔,其主要目的就是用降低品级的形式来达到削弱相权的问题,以此来维护皇权。同时还有一部分原因就是避免出现封无可封的尴尬局面,只有将一品、二品的大部分官职设为荣誉性的官职,这样才能在文武百官立下大功的时候,有品级可升。

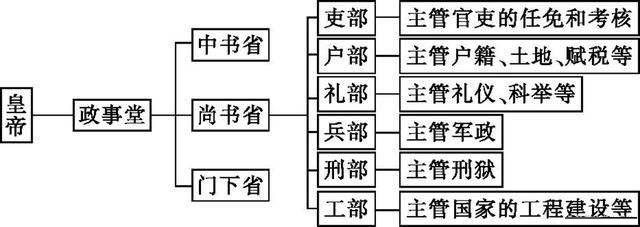

武周三省六部

那么到了武周朝亦是如此,武周官制延续唐制,基本没有啥变化,就是名称有了些许变化,如尚书左、右仆射改名为文昌左、右相,中书令改名为内史,门下侍郎改名为纳言,吏部尚书改名为天官尚书,户部尚书改名为地官尚书等。所以到了武周朝,不管是正一品的太师、太傅、太保、太尉、司徒、司空,还是从一品的太子太师、太子太傅、太子太保,亦是从二品的文昌左右相、太子少师、太子少傅、太子少保、十六卫上将军、京兆/河南/太原府牧、大都督、大都护等,他们都是虚衔。这些官职或不常置,或为加官,或遥领,总之就是没有实权的官职。

武周中央机构

太师、太傅、太保这些三师三公的官职,不用多说,自建立那刻起,基本上就是用于官员的加衔,无实际职权。再是十六卫上将军、京兆/河南/太原府牧、大都督、大都护等这些官职几乎都为亲王遥领,就是所谓“有名头却不干事”的官职,如京兆府虽然名义上的最高长官是京兆府牧,但实际上主持政务的却是京兆府尹,再如安西大都护府名义上的最高长官是安西大都护,但实际上主持军政事务的却是安西大都护府的长史。

所以说实际上在武周,“内史”位居正三品,已经差不多是有实权的职事官所能拥有的最高品级了。且最为重要的是,“内史”的权力真的是太大了,一个执掌全国最高政务机构的官员,如果再让它升到正一品的品级,岂不是让担任这个官职的人同时拥有权倾朝野的权力,及地位了吗?而这个绝对是任何一个皇帝都不想看到的事情。也就是如此,在种种的原因下“内史”这么一个宰相之职,也就只能屈居于正三品啦。

唐朝官职表

当然内史品级虽只有正三品,但权力却是非常大。内史是中书省(凤阁)的最高长官。中书省是武周朝最高的政府机构之一,是掌管机要、发布皇帝诏书、中央政令的最高机构,同时负责制定政策,草拟诏敕。《新唐书.百官志二》载内史“掌佐天子执大政,而总判省事。”就是负责协助皇帝处理国家大事,然后总领中书省事的最高长官。同时内史还拥有“驳回”之权,在当时对于各部门呈上的重要奏章,先需由尚书省交由门下省审议,门下省同意后,才能交由中书省呈交皇帝批阅,如果这个时候内史认为这个奏章有不妥之处,则可驳回让其修改。

内史还拥有参加“政事堂”这个朝廷最高决策机构的权力,在当时凡全国军政机要及五品以上官员的任免升降,都要在政事堂议决。也就是说,在当时内史拥有决策全国军政机要及五品以上官员的权力,如果没有他的同意,很多政策就无法推行与全国,且五品以上的官员升降也都无法实现。

中书省

此外,内史还拥有以下几点权力:

其一、“皆宣署申覆,然后行焉”,在当时凡是以下这七类诏书的发布都需要经内史的申请审核,才可颁布天下。

这七类诏书分别是:

1.“一曰册书,立皇后、皇太子,封诸王,临轩册命则用之”,即册立皇后、皇太子,册封王爵,及提拔与晋升、惩戒百官的诏令。

2.“二曰制书,大赏罚、赦宥虑囚、大除授则用之”,即颁布国家重大政策,如大规模的奖赏和惩罚、宽恕或赦免囚犯、大规模拜官授职的诏令。

3.“三曰慰劳制书,褒勉赞劳则用之”,用于百官褒奖嘉勉的诏令。

4.“四曰发敕,废置州县、增减官吏、发兵、除免官爵、授六品以上官则用之”,即废置州县、增减官吏、发兵、除免官爵,及授六品以上官员的诏令。

5.“五曰敕旨,百官奏请施行则用之”,即百官奏请朝廷施行的政务,皇帝批答的诏令。

6.“六曰论事敕书,戒约臣下则用之”,即告诫文武百官的诏令。

7.“七曰敕牒,随事承制,不易于旧则用之”,即由门下省、政事堂草拟文书经中书舍人进奏画敕字,然后政事堂出牒公布于外的诏令。

古代诏书

其二、“大祭祀,则相礼”,就是在国家举办祭祀典礼的时候,如祭祀天地、祭祀始祖等,由内史在旁宣读行礼项目,然后皇帝与文武百官则依据内史的宣读来进行祭祀行动。

其三、“亲征纂严,则戒饬百官”,在皇帝御驾亲征时,内史拥有监督百官之权。同时,一旦百官犯错,内史则有告诫百官的权力。

其四、“临轩册命,则读册”,当皇帝在大殿册立皇后、皇太子,及册封王爵时,由内史负责在百官前宣读册封诏令。

现代仿古代的太子册封典礼

其五、“若命于朝,则宣授而已”,在以皇帝制书的形式委任官职时,则由内史负责宣布和授予官员任命的职务。

其六、“册太子,则授玺绶”。册封太子后,由内史负责授予象征太子身份的印玺。

其七、“凡制诏,文章献纳,以授记事之官”。凡皇帝要下达命令,百官要提出供皇帝采纳的建议,则由内史负责授予直陈其事谘请裁答的官场文书。

以上就是内史的主要职责。从中可以看出内史的权力非常大,他不但掌控着国家诏书的颁布权与拟定权,同时还享有曾经作为百官之首的丞相享有的多种权力,比如祭祀典礼时负责引导皇帝、文武百官进行祭祀,册封太子时负责授予印玺,及拥有升降五品以上官员的议决权等。

可以说此时内史虽品级只有正三品,但是在权力上,他俨然已是百官之首,可谓是权势滔天。

武周三省六部

但也正是因为内史的权力实在太大,所以到了唐朝后期,唐皇就以“内史(中书令)位高权重”的借口,将其变为虚衔。此后中书省多由中书侍郎同平章事来领导,而中书令一职则多用在藩镇武将加衔上,仅代表荣誉,而不再是实职。

新婚9天告别妻子,潜伏台湾42年后归来发现:子孙满堂发妻仍等他

1988年,一位老人怀着期待、激动又紧张地心情走进了广东丰顺县埔寨镇采芝楼村,凭着遥远的记忆摸索着找到自己的老家。他伫立在家门口观望着,毕竟是靠42年前的村落布局找到的家,害怕自己找错了人家而显得唐突。屋子里的人也注意到这位奇怪的老人,直到一位老妇人的出现,颤抖的嘴唇喊出:“汉光?”两位年迈的老人急忙双向奔走过去,眼眶湿润,紧握着双手,含情地看着对方。我要新鲜事2023-05-23 21:34:5400002001年贺龙之子因心脏病去世,薛明盯着遗体发呆,重复说着一句话

“你们父子为什么如此狠心啊?”时年85岁的薛明看着儿子的遗体,嘴里一直重复着这句话。2001年3月28日,薛明的儿子——即中国人民解放军海军原副司令员贺鹏飞,因突发疾病,抢救无效逝世。时年85岁的薛明得知这个噩耗之后,痛哭流涕。家人考虑到薛明年事已高,担心她在追悼会上伤心过度,原本打算瞒着她,不让她去参加追悼会,但薛明坚持要参加。我要新鲜事2023-05-22 15:07:560000籍姓起源和来历:晋国伯厣管理朝廷典籍(子孙以官为姓)

籍姓属于一种起源比较单一的姓氏,基本上只有两大来历,一是源自官职名,晋国公族伯厣专门负责朝廷典籍的管理事务,于是庶系子孙中就有以祖先官为姓的。二是源自地名,比如在春秋时期的卫国就有一个叫做籍圃的地方,居民以地为姓。籍姓起源和来历1.源自官职名我要新鲜事2023-05-10 05:10:200000明朝势力很大的锦衣卫 最后去了哪里(锦衣卫)

明朝的锦衣卫最后被分裂成几部分各自下场不同。大家都知道在明朝有两个势力非常大,就是东厂和锦衣卫。这两个事例的背后都是皇帝,而锦衣卫作为直属于皇帝统帅的一支军队战斗力自然也是很强,并且在当时的锦衣卫足足有着15万人之多,15万人在当时如果一心想要反抗的话,足以掀翻一个国家的力量,但是在明朝灭亡的时候,锦衣卫却不知所踪。锦衣卫的作用我要新鲜事2023-12-25 21:02:070000司马懿的外号叫什么:冢虎(意为隐忍在墓地中的猛虎)

三国时期涌现了很多人物,例如一代枭雄曹操,一代仁主刘备,魏国蜀国五虎将等等。这些人都有着自己的外号,那么作为诸葛亮的老对手司马懿,他有着什么样的外号呢?一起来了解一下吧。司马懿的外号叫什么我要新鲜事2023-05-12 23:32:180000