一个发明火药的国家为什么在热兵器时代战败?

在人类的原始战争中,长期占统治地位的是木石兵器。随着铜、铁冶炼技术的掌握,武器便进入金属化阶段,后人将这两个时期称作冷兵器时期,或冷兵器时代。

在冷兵器时代历次军事革命中,古代中国曾经创造过许多辉煌的成就。当金属化军事革命在世界各个古老文明发源地展开后,是古代中国将冷兵器时代的军事发挥到极致,在汉、唐时期把这场军事革命推向了完备。

北宋初年(公元10世纪),中国的军事家们开始试制最初的一批火药火器。以《武经总要》三个火药配方的公布和北宋靖康元年(1126年)宋军对围攻汴梁的金军使用火药火器进行作战为标志,热兵器首先为中国人所使用。又是中国,最早完成了军用火药的定型发明,在世界范围内率先开始火药在军事领域的应用,成为第一个萌发火药化军事革命的国家。

当中国人在使用火器技术日趋成熟的时候,欧洲各国都还停留在单纯的冷兵器时代,出现了三四百年的认识空白。14世纪初,中国发明的火药、火器经由蒙古人传入阿拉伯,后又传入欧洲,引发了西方火器研制者近两个世纪对东方火器技术的悉心模仿和改进。火药与火器的发明,不仅直接推动了人类历史上的重大军事革命,而且大大推动了人类的文明与进步。

马克思曾指出:“火药、指南针、印刷术—这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术变成新教的工具。总的来说变成科学复兴的手段,变成了精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”日本学者称,没有四大发明的西传,就没有欧洲的文艺复兴运动。

但是,正当欧洲火药化军事革命轰轰烈烈展开的时候,从17世纪到19世纪,古代中国火器研制一路领先的势头出现由盛转衰的重大变化,火药兵器一直未能在战争中占主导地位。清代康熙后期,火器制造由兴旺转向缓慢,到了雍正王朝,火器制造出现了滑坡,到了道光年间,火器制造完全衰萎,清军只能使用明末清初常用的红衣炮、兵丁鸟枪,以及大量过时落后的刀矛弓矢冷兵器。

当1840年鸦片战争与大英帝国两军对垒时,所谓“天朝上国”的军队其武器装备水平竟落后对方一两百年,遭遇了前所未有的奇耻大辱,使中华民族跌入长达一个多世纪的半封建半殖民地社会。

正如行百里者半九十。古代中国挟着达成金属化军事革命最高阶段的余烈率先开始火药化军事革命,却在这场能够实现军事能量形式质的突破的大变革中逐渐落伍,并在最后遭到来自西方的“文明”人拿着最早发端于中国的火枪火炮进行的最为野蛮血腥的侵略,开启了一个百孔千疮的近代社会,历史的教训发人深省。这其中的原因究竟是什么呢?

概括起来有以下六个方面:

一是长期落后的封建生产方式制约了火器生产技术的改进,阻碍了古代中国火药化军事革命向更高的发展阶段前进。

明代嘉靖年间,长江下游和东南沿海一些地区开始出现资本主义萌芽,工场手工业规模有较大扩展。但这种工场手工业始终处在强大的封建生产关系严密包裹当中,全国范围内的小手工业生产方式很难转化为大工场手工业。从明末天启年间至清代康熙时间,在长期小手工业生产的基础上,古代中国既没有从自身的火器制造部门中产生火器研制的先进技术,也没能将国外引进的先进技术转化,巩固为自身的能力,建设新型的火炮制造工场,最终不能推动火炮制造业向近代化方向发展。

二是封建专制制度的严密控制是古代中国火药化军事革命不能深入发展的政治原因。

当火药化军事革命在中国萌生时,中国的封建社会进入中后期发展完善阶段,专制主义控制更为严密。为了防止火器的流失和私制私有成为威胁自身统治的因素,并不热衷火器制造水平的提高和应用技术的推广,使古代中国火药化军事革命受到极大的束缚。

三是古代中国重道轻器的传统观念和轻视发明创造的政策阻滞了火药军事革命的健康发展。

中国古代兵学在封建社会后期很大程度上束缚于儒家教条,空言性理,虚拟理想,严重阻碍了军事学术合乎自身逻辑的成熟,对火器的研制及其在战争中的运用等新问题反应不热络,研究欠深入。火器研制者的创造性劳动也得不到统治者的政策扶持,得不到应有的社会尊重。

四是火器研究理论的陈旧和指挥、体制编成的落后未能充分挖掘出古代中国火药化军事革命应有的军事技术效能。

明清时期火器研究仍沿用“阴阳五行化生”和“君臣伦理”学说,不能用精确数量概念的理论方法研究火药、火炮的设计、生产问题、性能得不到优化,安全系数不高。

反观此时的西方,17世纪上半叶,欧洲打开了近代自然科学的大门,火器技术出现了大踏步前进。由于康熙乾隆以后推行闭关锁国政策,与世界潮流的高涨脱节,欧洲近代火器先进理论传入中国的机会也就此中止。

从指挥、体制编成情况来说,清朝推行“只有马上枪箭熟悉者”才被“勉以优等”的政策,操枪弄炮之事日见废驰,火器运用之术无人考究,直到1840年鸦片战争,清军的野战战术仍沿用明末清初传下来的鸟枪三叠阵战法,海岸防卫作战充分暴露了岸防体系错漏百出,士兵缺少实弹训练,军事主官临阵无谋的败象。

五是危机意识淡漠、战略需求不足使古代中国火药化军事革命缺乏足够的推动力。

明代火器运用曾经达到较高水平,但明军长期没有遇到火器上能与之匹敌的对手。等清军入关后,发展势头强劲,迅速统一中国,后来康熙年间又连续平定三藩之乱,收复雅克萨城,平定噶尔丹叛乱,取得了一连串的胜利。

于是在很长一段时间,清朝统治者有足够的理由满足于鸟枪火炮和弓箭刀矛等冷兵器并用的现状,自诩“以武功开国,弧矢之利精强无敌”,反复强调“骑射……乃满洲之根本”,不愿组织新型火器研制,去改善国防军事装备。乾嘉、道光年间清军进行的战争,全部是镇压农民起义、镇压少数民族起义、平定少数民族上层分子的叛乱。

由于双方实力对比悬殊,这些战事也没能触动统治者思考推动火药军事变革的神经。危机意识的淡漠和战略需求的不足使古代中国的火药化军事革命再难开展下去。

六是夜郎自大、盲目自信,导致了清政府不屑学习西方先进军事技术。

据史料记载:1792年,英国人马戈尔尼带着英国国王乔治三世给乾隆写的非常友好、包含祝愿、交往和通商意愿的国书和庞大的使团来拜访中国,希望两国能够交往和通商,并希望展示英国经过工业革命以后的科技实力。

使团乘坐的“狮子号”炮舰,装有64门大炮,是当时英国第一流的军舰。英王还特意赠送了当时英国规模最大并装备有110门大口径火炮的“君主号”战舰模型。英国人在礼单中还专门提及了“榴弹炮、迫击炮”以及手提武器如卡宾枪、步枪、连发手枪,希望能引起中国的兴趣,以便带来两国贸易。

英国使团还带了一些精美的仪器,比如地球仪,上面标有各大洲、海洋和岛屿,可以看到各国的国土、首都以及大的山脉,并画出了所有这些远航的航海路线 。

但是此次交流并不愉快,首先因为磕头礼仪的问题产生了矛盾。而后乾隆皇帝宣称,中国物产丰富,不需要通商,但是念在你们大老远来了,走了快一年的路,礼物就收下了,并且送了马戈尔尼一些土特产。

英国人最关心的贸易问题,没有达成任何成果。中国也没有借此机会认真研究那些体现工业化成就的新式武器。但是后来英国用鸦片和战争打开了中国的大门。

鸦片战争失败的原因是多方面的,既有清朝社会制度的腐朽和经济、科技的落后,也有清朝统治集团的昏庸腐败。

据记载,清朝末年:“督抚不理兵政,武将不事营务,官兵不事操练,甚至皇帝亲临检阅的军队,在万目睽睽之下,还有‘射箭,箭虚发;驰马,人堕地’的笑话。”

可悲的还在于,战争已迫在眉睫,而那些本已羸弱的清兵却:“沿途劫夺、 捶挞贫民……兵将不相见,遇避难百姓,指为汉奸,攮取财物。”

在面对强大的、现代化的英军面前,清指挥官还以三国时期的曹操和诸葛亮的战术为楷模,如让一群士兵在炮台上转圈以造成人数众多的假象。然而在望远镜和大炮面前,这些不幸的清兵在英军准确无误的炮弹围剿下粉身碎骨。真的是可悲、可叹,又可笑!

鸦片战争,中英双方说到底是一个农业国与一个新兴工业国的战争,是落后的科技与先进科技之间的较量,其胜负早已注定。

落后就要挨打。这是一个千古不变的真理。前车之鉴,后事之师;以史鉴远,方能开创未来!

辛弃疾简介:豪放派诗人南宋将领(有“词中之龙”之称)

古代的文化模式与现代的模式不尽相同,人们看的也大部分都是些文言文,许多人都用诗歌这种形式来创造作品,据说在古代那些诗词都是可以拿来演奏的,不过诗词有许多类型,随着时代发展也都变得不尽相同了,辛弃疾就是古代一个有名的诗人和将军。辛弃疾简介我要新鲜事2023-05-13 00:05:400000鲁迅先生骂人语句:骂遍天下无敌手(骂人语句20条)

民国时期是新旧交替的一个年代,那时有些人还在遵循古制,说话讲文言文,做事有许多的规矩;也有许多接受了新思想,看过新世界的人,新旧交替更是造就了很多文学作品,其中鲁迅就是当时一个有名的作家,也是后世认为最会骂人的一个作家,那么我们一起去了解一下鲁迅先生骂人语句。鲁迅先生骂人语句我要新鲜事2023-05-13 22:11:120003长平之战赵国将军是谁 长平之战赵国为什么换将

长平之战,战国时期最出名的战役之一,当时两个强国秦赵在长平(今山西省晋城高平市西北)会战。此战中,秦国有60万兵,赵国有45万,刚开始赵国以少打多,守了三年,可当赵国换将后,秦国立刻大胜赵国,由此还有了白起坑杀40万赵军,那么长平之战赵国将军是谁呢?长平之战赵国为什么换将?接下来就随小编一起去了解看看。一、长平之战赵国将军是谁我要新鲜事2023-05-11 16:43:000000同样是从一品 在汉臣眼中总督比尚书的含金量要高很多 这是为何

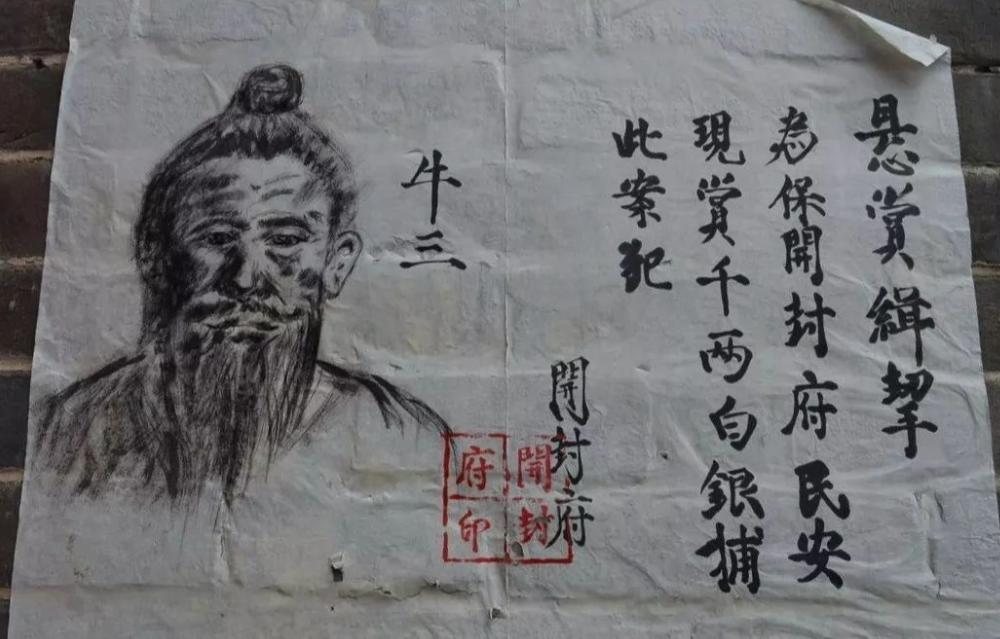

清代官场中,总督职位在汉人眼中的地位远高于尚书,尤其在乾隆时期,这一差距更加显著。尽管“满汉一家”是清代的口号,但实际上在总督任命上,满汉之间存在巨大鸿沟。这一现象的原因,主要归结为总督职位相较于尚书职位的含金量更高,实权更大,而汉人担任总督存在各种顾虑。1.各省总督相对于尚书具有更高的含金量我要新鲜事2023-11-14 19:41:080004古代通缉令的人像那么抽象 为何能抓到犯人(赏银多)

在古代通缉令上的人像虽然画的比较抽象,但最终还是能够抓到犯人,则是因为当时犯人也是有身份证的,其次给的赏银多,也会引起众多百姓注意。随着社会的发展,一个人的身份信息在大数据之中都能够找得到,可是在古代却是完全不同的,也没有相机,只有一些画师去描绘的抽象的画,可是却能非常清晰的辨认出画中人物,就例如一些通缉画像。古代通缉令我要新鲜事2023-02-20 04:25:040000