江苏发现一种文字,距今大约4200年,甲骨文之前果然已有文字

甲骨文是一种成熟的系统的文字,按照文字演化的规律,之前必然存在“初熟文字”,以及“原始文字”。

随着考古研究的深入,一幅上古图卷缓缓拉开,让我们得以一窥上古真容。其中,关于中国文字演化的部分,虽然如今还有很多未解之谜,但考古已经可以证实,甲骨文之前已经出现文字,比如本文所谈的内容,江苏就发现一种文字,比甲骨文早了上千年,且极有可能是帝尧时代的文字。

上世纪90年代,在江苏省扬州高邮龙虬镇北首,考古专家挖掘出“龙虬庄遗址”,这是江淮地区东部最大的一处新石器时代早期遗址,出土了许多珍贵文物,其中最让人惊喜的是,在一块磨光泥质黑陶盆口沿残片上,发现刻有左四右四、排列较为规整的八个符号(见下图)。

南京博物院研究员张敏考证指出,龙虬庄陶文这层遗址的年代“不早于公元前2200年”,正是帝尧时代的遗物。

传说中的帝尧,距今4100年左右,龙虬庄陶文处于帝尧时代。但帝尧到底活跃在何处,目前有多种说法,江苏是其传说的故乡之一。曾经担任夏商周断代工程专家组组长的李学勤,考察龙虬庄遗址之后就曾指出“高邮是古代史中有关帝尧传说的重要地点”。因此,龙虬庄陶文有可能与帝尧关系密切。

1994年,《中国文物报》对龙虬庄陶文介绍时说:“在遗址上采集的陶盆口沿残片上,有类似文字的刻画符号,对探究中国文字的起源亦十分重要。”那么,龙虬庄陶文应该定性为符号,还是文字?

首先,龙虬庄陶文八个符号排列较为规整,左四右四,绝非随意刻画,而是有意识、有目的的规范刻写。

其次,龙虬庄陶文采用的是连笔刻写,笔画纤细、技法娴熟,反映出作者经常为之,已有丰富的经验。

第三,左边有四个字,以直线为主,横平竖直,文字结构有序,在线条使用与文字结构上与甲骨文极为类似;右边也有四个字,与动物侧视图形类似。国学大师饶宗颐推断:左边第二个字是“年”,第三个字是“朱”,第四个字是“尤”;右边第一个似兽,第二个像鱼或鳖,第三个如蛇,第四个若鸟。

第四,从文字组合来看,比较成熟,似成词语,已脱离了早期发现的如仰韵、良渚等文化遗址中代表“原始文字”的单个字节,更接近成熟的甲骨文,或许应该称之为“初熟文字”。

更为重要的是,在探索同时代其他上古遗址时,也有了一些惊人的发现,可以进一步证明龙虬庄陶文的文字属性。

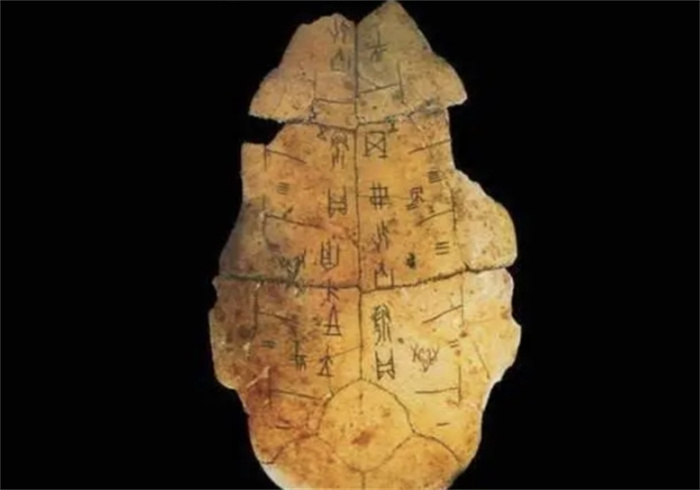

在山东滨州邹平县长山镇丁公村,考古发现“丁公遗址”,其中出土的“丁公陶文”(见上图)距今4200年—4100年,被普遍认为是“一种比较成熟的早期的东夷文化系统的文字”。

在山东、陕西、河南等地出现的“骨刻文”,形成约在4600~3300年之间,是龙山文化时期流行的文字。

拿龙虬庄陶文与丁公陶文、骨刻文对比时,却会发现龙虬庄陶文似乎兼具后两种风格,左边像丁公陶文、右边像骨刻文,似乎是在两种符号之间进行“对译”。

当然,不管龙虬庄陶文是不是“上古字典”,古文字专家、北京师范大学教授李鹏飞认为“龙虬庄陶文与丁公陶文应有一脉相承的渊源关系,与商甲骨文也有相似之处。”

令人不解的是,丁公遗址位于山东北部的滨州,龙虬庄遗址位于江苏中部偏南的高邮,两地相距甚远,为何龙虬庄陶文与丁公陶文会一脉相承呢?

实际上,龙虬庄遗址距今7000年—5000年,出土过彩陶纹饰,属于仰韶文化时代的遗址,但龙虬庄陶文属于龙山时代的遗物,距今不超过4200年。

上述李鹏飞教授分析认为,在龙山文化时代,部分上古先民在不停地游走,其中一些山东龙山先民先迁徙到了河南,然后迁徙到高邮龙虬庄,形成了南荡文化(留下一些临时性遗址),再沿古邗沟向江苏南京镇江一带迁移,最后融入泛良渚文化,其中高邮龙虬庄遗址是中转站,“龙虬庄盆子口沿残片上的刻画符号,实际上反映的是一种迁徙文化(或由此交换、寻找、掠夺其他部落的食物、避开北方寒冷天气等)。”

也就是说,龙虬庄陶文极有可能是山东龙山先民在迁徙过程中留下的,故而在上面才会出现类似丁公陶文、骨刻文的现象,故而帝尧传说才会出现在多地。

值得一提的是,或许正是由于存在这种迁徙文化,所以不同地区的史前遗址中的很多刻画符号,才会有所类似,还有全国各地都存在高度统一的玉文化等,最终融合在一起形成了中华文明。

正因如此,龙虬庄陶文出现之后,随即就被中外不少学者认定为文字:日本东京大学名誉教授松丸道雄以《中国四千年前的文字》为题,直接认定为文字;中国古文字学家周晓陆著文说:“这肯定是文字,且为一段完整的文句。”

其实,从文字演化的逻辑上看,在仰韶文化遗址、良渚文化遗址等中,考古已经发现很多单个字节的符号或文字,经过几千年的演化,在距今4200年、乃至更早时期出现一种“初熟文字”,无疑是顺理成章之事。

2003年,中央电视台的网站刊载了《江苏考古新发现:高邮陶文早过甲骨文1000年》一文,其中指出:“江苏省高邮龙虬庄遗址出土的陶文比甲骨文年代久远上千年,该陶文很有可能是甲骨文的起源。”现在的问题是,龙虬庄陶文到底是不是甲骨文的祖先,还是上古时期另一套与后来甲骨文关系不大的文字系统。

「考古词条」铁器时代 · 武昌鄂城东吴墓

三国时代东吴墓葬。分布于湖北省武汉市武昌区和鄂州市鄂城区。其年代范围自吴孙权黄武年间迄吴末(222~280)。武昌吴墓多分布于任家湾、钵于山、河坡山、莲溪寺等处,鄂城吴墓分布在西山的南麓和东北麓以至樊口一带。鄂城是孙权称吴王时的都城,于221年改名武昌。其后东吴定都建业(现南京),仍以武昌为西都,后主孙皓曾一度迁都武昌。武昌吴墓和鄂城吴墓的发掘分别始于1953年和1956年,迄今已清理了百余座。我要新鲜事2023-05-26 05:36:200000河北发现一千年古墓 守墓人死活不让专家考察 不愿说出墓主身份

中华文化诞生于中国的土地上,孕育了许多卓越的文化和人才。在中华文化中,我们注重死后的墓葬传统。古代人们重视墓葬文化,认为这可以祭奠逝者的灵魂,同时也相信来世的存在,为逝者寻找一个美好的未来。我要新鲜事2023-05-31 21:43:120000小行星撞地球后恐龙并未灭绝

地球上的生物演化历史中,有很多生物种类出现后又消失了,这是一个必然的阶段。但是像恐龙这样一个庞大的占统治地位的家族,为什么会突然之间就从地球上消失了,这是一个值得探究的问题。长期以来,人们普遍认为恐龙灭绝是由于一颗小行星撞击地球所引起的。最近加拿大科学家通过一些化石的发现,揭示了恐龙灭绝的一个新证据:当时恐龙可能并未完全消失,而是又存活了大约70万年之久。我要新鲜事2023-04-15 01:56:000000臧家庄诸城巨龙:山东巨型食草恐龙(长15米/6700万年前)

随着考古的不断发现,目前中国已掘出了174种恐龙化石,其中有非常出名的,比如鸟的祖先中华龙鸟,也有更多是不出名的,比如今天要介绍的臧家庄诸城巨龙,接下来就随小编一起去了解看看。臧家庄诸城巨龙基本资料体型:臧家庄诸城巨龙是一种中国的巨型食草恐龙,它体长15米,与山东龙、青秀龙差不多大,在已知774种恐龙中排第89位,生活在距今6700万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 22:28:190000陈淳:酋邦与中国早期国家探源

自张光直在他的《中国青铜时代》(1983年中文版)中介绍了“酋邦”,并将中国新石器时代的龙山文化列为酋邦之后,这一术语渐为国内学者所知。然而,由于对这一概念的人类学理论背景缺乏全面的了解,国内一些涉及酋邦的讨论便出现了大相径庭的看法。有人认为它意义重大,有人则认为这一概念不适用于中国。本文试图对酋邦这一概念在中国文明和国家探源中的意义做一探讨,以期能引起国内学术界的更大关注。一、问题与思考0000