清朝皇陵大多数被盗,而明十三陵为何无人盗?

明朝历经230多年修建的13座皇陵,以及众多陪葬墓地,占地面积达120多平方公里。然而,令人惊奇的是,在明朝的整个历史时期,这些皇陵从未被盗过。与此相比,其他朝代的皇陵多多少少都遭到了盗墓贼的光顾。

明十三陵位于北京昌平区燕山山麓,自从明成祖朱棣开始修建长陵以来,历时230多年才完成了13座皇帝陵和陪葬陵墓的建造。然而,对于如此密集的古墓群来说,竟然没有受到盗挖的事件,确实令人称奇。

在历史上,很多朝代在更迭之际都会有战乱,盗墓贼也会非常猖獗,许多皇陵都遭到了不同程度的破坏。尤其是近代,清朝的皇陵大多数也遭到了盗挖,如东陵大盗孙殿英就盗取了慈禧陵墓和乾隆陵,其中慈禧陵的陪葬品被洗劫一空,大量国宝级文物流失,成为考古界和文物界的悲剧。

相比之下,明十三陵没有被盗的原因是什么呢?难道明朝皇陵中没有陪葬品吗?当然不是。以考古专家开启的明定陵为例,出土了大量珍贵文物,其中有些甚至是无价之宝,如一顶凤冠。既然明朝皇陵中也有大量奇珍异宝,为何没有人盗挖呢?甚至在侵华时期的日军也没有盗挖,实在令人困惑。

笔者认为可能有三个原因。首先,在明朝灭亡后,北京先后被李自成和清军占领,无论是谁前去盗挖清东陵,都会被天下人唾弃,为了名誉,他们不会这样做。特别是清朝确立后,更不可能发生盗挖行为。

其次,明十三陵地理位置优越,具备良好的防护措施。明朝皇陵位于京城附近,挖掘很容易被人发现。此外,明朝地宫入口深达27米,要挖掘到入口是一项巨大的工程;而清朝地宫入口离地面只有10米左右。

第三个原因是知情人已经不在世。清朝占领中原后,为了笼络民心,对明朝皇陵采取了保护措施。百多年后,参与建造明十三陵的工匠都已逝世,地宫入口几乎无法找到。

相比之下,清朝则不同,以慈禧墓为例,孙殿英在盗挖时借助了当年工匠的帮助,找到了所谓的“哑巴院”,然后直接挖到地宫入口,轻松盗取文物。由此可见,明十三陵能够幸存确实难得。

沉没海底800年的沉船,发现价值千亿的18万件文物,打捞费仅花3亿

我要新鲜事2023-07-23 17:48:200000屈家岭:江汉地区史前考古的起始地

作为屈家岭文化的命名地以及江汉的地区发现、发掘最早且极具代表性的新石器时代大型环壕聚落遗址。屈家岭遗址的发现,第一次揭开了长江中游地区特征鲜明的史前文明的面纱,率先打破了固有的“中原中心论”的学术观点,有力地证明了长江流域与黄河流域都是中华文明的起源地。我要新鲜事2023-05-31 21:16:090000中型肉食恐龙:印度龙 体长6米(诞生于7千万年前)

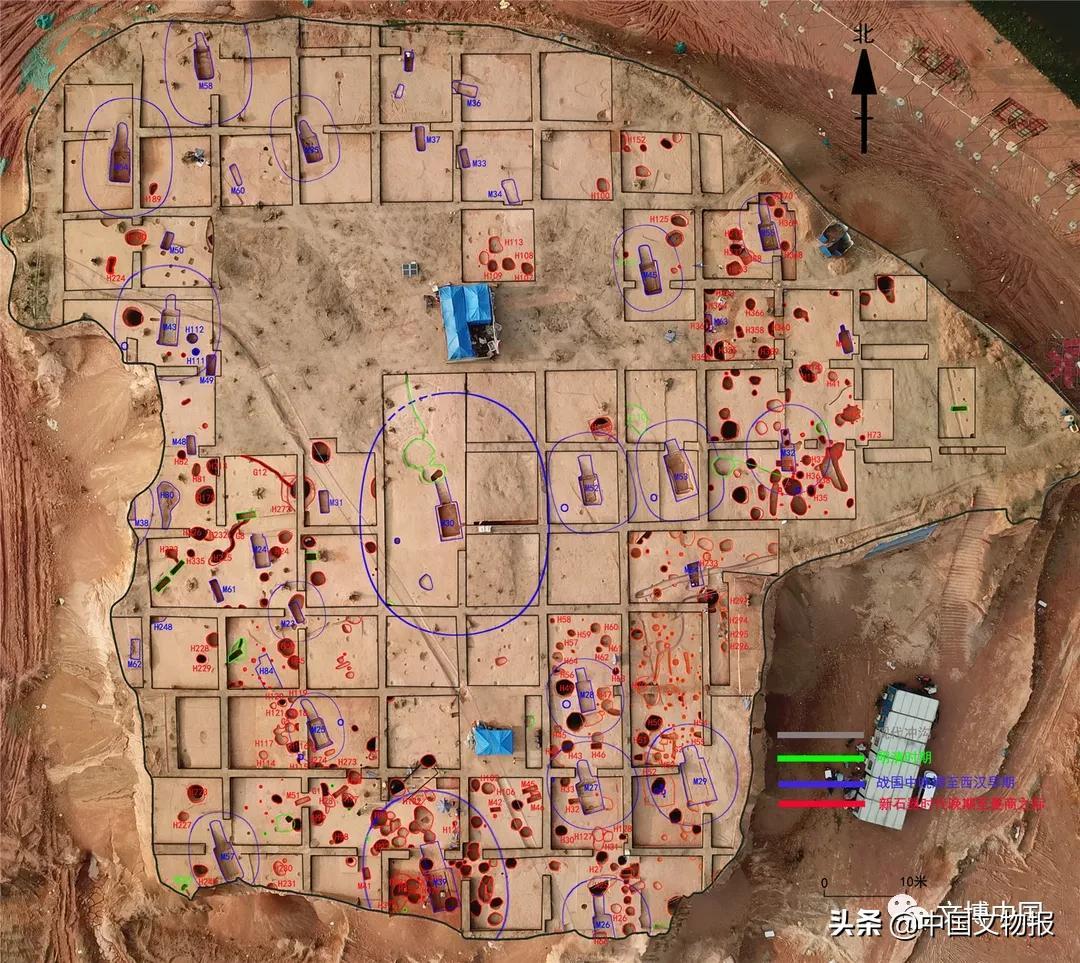

印度龙一般是指印度鳄龙,印度鳄龙是一种兽脚亚目恐龙,和阿贝力龙有着非常近的亲缘关系,诞生于7千万年前白垩纪的麦斯特里希特阶时期,属于典型的食肉恐龙,体长可达6米,第一批化石是在印度出土的。印度龙的外形特征我要新鲜事2023-05-09 02:10:450000十大考古参评项目 | 广东黄埔陂头岭遗址

发掘单位广州市文物考古研究院项目负责人张强禄陂头岭位于广东省广州市黄埔区龙湖街黄田村西北,处于规划中的中新广州知识城环九龙湖总部核心经济带的中心位置。陂头岭大致呈南北走向,由南北两个小山岗相连组成,北部小山岗海拔60.6米,南部小山岗海拔62.4米,其周边多为农田、水塘和低矮丘陵。我要新鲜事2023-05-07 06:13:080000罗志田:那些品质较差的论文得以发表,恰是经过“外审”的

原题《专家审稿制下坚持学术刊物的主体性》来源:浙大蒋研中心很高兴专家审稿问题能有一个专门的讨论机会,这个问题的确到必须探讨的时候了。匿名专家审稿是一项外来的规则,我自己从1999年起,曾多次撰文呼吁学术刊物实行这样的审稿制;但在各刊物广泛推行匿名专家审稿制后,又深感我们的学术期刊和学者都还不很适应这一制度。我要新鲜事2023-05-25 10:41:190001