2020年游学:甘肃省博的佛教造像与壁画

甘肃地区是古代佛教东传至中原的重要通道,所以历代均在甘肃各地留存有大量的佛教遗迹。所以此次参观的《庄严妙相——甘肃佛教艺术》也是甘肃省博物馆的一大特色基本陈列展览。该展览从甘肃省博物馆的丰富藏品中精心挑选出来的一百余件(组)佛教文物,从十六国时期至明清,跨越了近1700年的历史,全方位展示了绚丽多彩的甘肃佛教文化,可以让观者沉浸于于佛教文化的殿堂,品味佛教的学术、宗教和艺术价值。

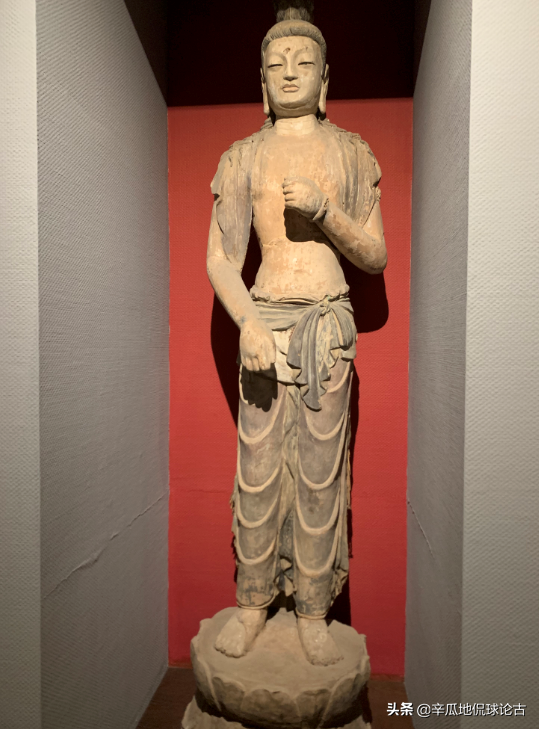

立佛

立佛

佛教是古印度释迦摩尼于公元前五六世纪创立的宗教,与伊斯兰教、基督教一起被称为“世界三大宗教”。在传播过程中,印度本土佛教逐渐衰落,但是在传播的过程中逐渐形成汉传、南传、藏传三大佛教体系。汉传佛教,主要是指经丝绸之路传入中国的这支佛教,肇始于汉代,最初被当作神仙方术之类。东晋十六国以来佛教经某些帝王的大力推崇,在中国扎根、发芽并日益兴盛,最终汇入了中华文明的历史长河,成为中国文化的重要组成部分。

彩绘菩萨像

彩绘菩萨像

甘肃地处古代陆上丝绸之路东段,是从西域到中原的“咽喉”与“门户”。作为佛教从西域向内地传播的必经之地,甘肃佛教艺术在这里与中国传统艺术相交融,然后又向内地传播。其中,位于河西走廊西段的莫高窟和东端的炳灵寺均为其中典型的代表。因此,甘肃境内的佛教遗迹及相关作品,保留沉淀异常丰富,无论艺术内涵,还是绘制制作水平,都不同凡响,举足轻重,在中国佛教发展史中有着非常重要的地位。

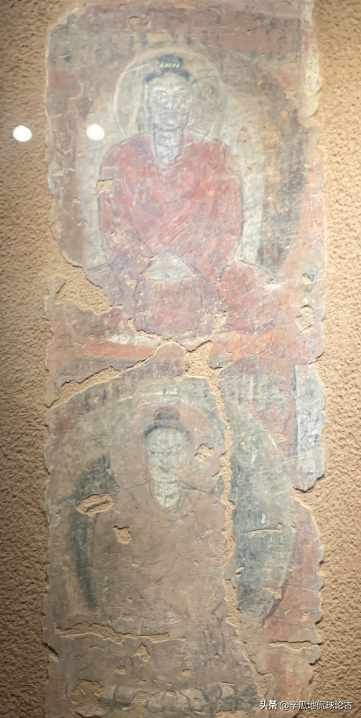

菩萨壁画

菩萨壁画

在众多珍贵佛教文物中,彩塑坐佛与胁侍菩萨是其中的代表作,也是甘肃省博的镇馆之宝 。

彩塑坐佛与胁侍菩萨像出土于,武威市天梯山石窟,典型的唐代佛教造像风格。其中,坐佛高130厘米。全趺坐,圆髻广颐,长眉细目,嘴唇紧闭,右手扶膝,左手施禅定印。身着通肩式袈裟,衣纹梯形折出。沉思的神情,雍容的体态,流畅的衣线,表现出恬静的心境。彩绘虽已斑驳,但不掩盛唐时期佛像圣洁安祥的神韵。洞窟中的菩萨立像,身姿优雅,气度端正。左侧胁侍菩萨高183厘米。头挽垂环髻,发绺披肩,面庞圆丰,秀目微睁,神情超脱中又露严正。体着紧身束带天衣及贴腿长裙,领巾自肩部横垂两道于膝下,右臂曲举,左臂下垂。右侧胁侍菩萨高180厘米。发髻耸起,余发成3绺垂肩,曲眉丰颐,神情娴静,庄重而不失妩媚。左臂曲至胸前,右臂下垂。宽披帛自双肩垂落至腋下,羊肠裙层折贴腿,柔和的线条完全同丰肌秀骨的身姿相应和,影塑技艺已臻完善。

彩塑坐佛与胁侍菩萨像

彩塑坐佛与胁侍菩萨像

菩萨壁画

菩萨壁画

坐佛壁画

坐佛壁画

通过参观甘肃省博的文物,大家可以形象地了解到古代丝绸之路上的文化交流,也为理解现在一带一路视野下中国与中亚、西亚的交流提供必要的文化背景。只不过古代的驼铃阵阵变成了现在隆隆地奔向西方的中欧班列。过去一波波由西向东的文化传播,变成现在一批批相互之间来往的国际贸易。

夏朝天下也是抢来的 为何周朝以后的人都以华夏自居 考古揭秘

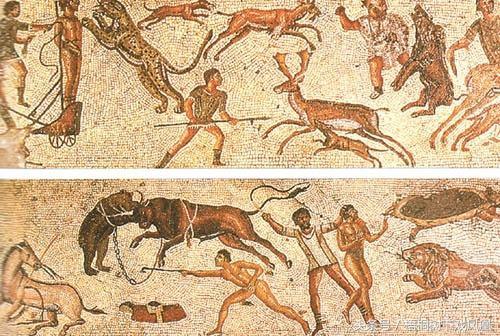

我国人被称为华人,我们国家也以中华命名,但实际上,我国历史上并没有“华族”或“华国”的称谓。而“华”一词与“夏”有直接联系,在古汉语中,它们的声母和韵部相同,历史文献中常将这两个字互通互用。周朝以后,“华夏”或“有夏”成为我国的别称,而周朝自称夏人,以夏朝的国号来标榜自己。这种说法存在两个不合理之处我要新鲜事2023-06-03 20:45:370000CHINA叫法或源于“秦”,外国学者提出全新解释,中国学者称胡扯

CHINA来源于“秦”,还是“日南”、“滇国”?本文作者倪方六CHINA,是现在国际上流行的中国叫法(初学英语时,我曾用汉字注音“采衣娜”,估计不少网友当年学英语时都这么干过)。其实,在古代不同语言国家和地区,对中国的叫法并不相同,且不同时期也有很大差异。(竞技场上的古罗马人)我要新鲜事2023-05-27 07:03:550000田建文:考古的温度:蒲县曹家庄 师生不了情

我要新鲜事2023-05-26 12:47:280000段晴:陌生的友邻

这是我第二次来到巴基斯坦塔克西拉古城的西尔卡普遗址。上次是2013年的6月,天气炎热,远远便看见一棵大树,郁郁葱葱,浓荫遍布,我们曾在那树下乘凉歇脚,着实惬意。不想,在这清凉的4月,它却已干枯,枝丫虬结,仿佛苍老的故友向我打着招呼。不禁难过,为巴基斯坦缺水而担忧。我要新鲜事2023-05-29 14:12:2900001942年河南灾荒及其赈济——电影《1942》背后的真实历史

我要新鲜事2023-05-31 21:57:050001