王益人、袁文明:寂静的诉说——丁村旧石器考古3.0

2013年开始的丁村遗址群考古工作,是山西省考古研究院近几十年来最大的一个旧石器考古项目,也是丁村遗址自1953年发现以来国家文物局批准的第三次田野考古工作,我们称之为“丁村旧石器考古3.0”。 这次考古工作较前1954年和1976—1980年的两次调查发掘而言,持续时间最长(从2013年至2020年),探索的范围最大,收获也最为突出。 考古学研究是一个推理的过程,不能单靠“运气”。

田野考古的调查、发掘并不是随机的,而是有设计的,特别是主动性发掘,必须以问题为导向。对于像丁村遗址群这样——已经具有丰富学术基础的遗址,更是如此。 众所周知,2014年以前,考古工作者在汾河谷地的阶地河流相沙砾层堆积中发现了大量旧石器时代遗物。然而,这些发现并非数十万年前远古人类生活的第一现场,也不是远古人类在这一地区生活的核心区域。对于这些河流二次搬运埋藏的石器遗存而言,必须在河流相地层之外的土地上去寻找他们的足迹——那个时期人类活动的第一现场。

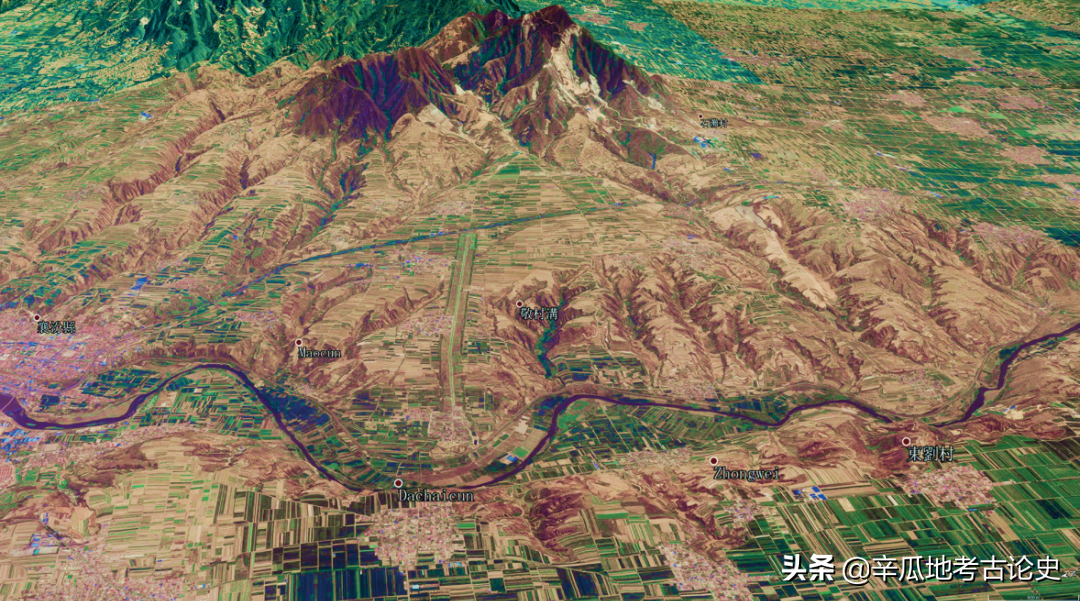

我们相信在丁村遗址群及其周边,一定有能够反映远古人类踏足的实实在在存在过的证据。(图1) 为此,在“十二五”收官之年的2015年,我们以《丁村遗址群埋藏环境与研究》为题,对临汾盆地南端丁村人可能涉足的地貌部位进行推演。这种推演必须把我们的思绪放回到丁村人生活的地质年代里,去考量他们的埋藏环境和生存空间。

图1 遗址周边环境从西向东鸟瞰丁村2020年卫星图

图1 遗址周边环境从西向东鸟瞰丁村2020年卫星图

丁村以东7公里是出产角页岩的东部塔儿山区。在塔儿山向汾河倾斜过渡的黄土台塬的沟谷中,有大量的角页岩原料。2015年以来考古人员在这一地貌单元发现了大量原地埋藏的人类打制石器和遗址。 资源是人类生存的根本,无论过去、现在,还是未来,资源决定着人类的行为。旧石器时代人类行为的研究需要从空间、资源和人类行为及自然改造等方面综合考量。为此,我们给出了河谷阶地、黄土塬区、河流冲积平原区和山前冲积扇区4个考古地貌单元。从资源利用和狩猎采集者活动的角度推理:远古丁村人一定去过这些地方,只不过留下的行为信息较少,极不容易被发现。我们希望通过更为广泛的调查(图2),考察远古丁村人的活动范围、空间利用方式、资源利用、开发程度以及远古人类的行为链条。

图2 野外调查在黄土沟谷中考察遗址石料来源2016年1月摄于襄汾沙女沟

图2 野外调查在黄土沟谷中考察遗址石料来源2016年1月摄于襄汾沙女沟

首先是埋藏环境——是我们研究旧石器时代人类活动的桥梁和基础,系指旧石器时代遗迹、人工制品、动物遗存等存在于地层中的各种不同地质环境。其次是生存空间——即原始人生活的空间,包括古人类分布范围以及赖以生存的自然环境、动植物资源等。我们说原始人生活的空间是多种多样的,高山、丘陵、平原、湖盆以及常见的河岸边等。但凡人类能去到的地方,但凡有人类生存需要的物质资源的地方,都有可能是他们的生存空间。 丁村遗址群所在的临汾盆地南端,由剥蚀构造的中低山区、侵蚀堆积的山前倾斜平原区、剥蚀堆积的黄土台塬区、盆地堆积填充区和现代汾河河谷区五个地貌单元组成。东部塔儿山区,主要由燕山期火成岩侵入体及奥陶系灰岩、石炭系煤系地层组成,出产角页岩,为丁村遗址输送了丰富且质地优良的石器原料。

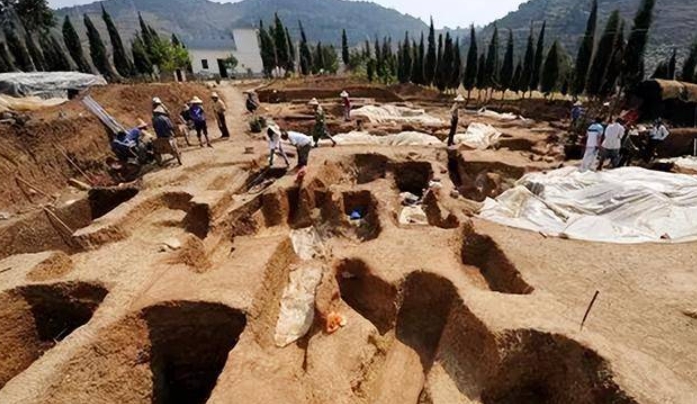

而盆地内多种多样的地貌环境为从古到今的人类生存提供了丰富的动植物资源。 2015年以来,如同穿行在地质时期的年代里,在汾河东岸北起城关柴村,南至柴庄大南沟,东至塔儿山约50平方公里范围内的沟谷梁峁地带,我们搜寻过滤了数十万年来每一个不同时期地层堆积;在L1(马兰黄土)和S1—S5的黄土堆积以及冲沟中的冲洪积堆积中发现旧石器地点80余处。 与此同时,我们对其中的老虎坡遗址、过水洞遗址、九龙洞遗址和洞门遗址进行了连续数年的发掘(图3);发现了“老虎坡人类活动营地”、“过水洞野炊营地”、“九龙洞石器打制营地”等多个原地埋藏的旧石器时代遗址。

结果显示:丁村遗址群东侧塔儿山向汾河谷地过渡的山前土状堆积地区,是丁村远古人类狩猎采集的重要活动区。这一区域地貌类型多样,能够提供类型多样的动植物资源。而来自大崮堆山数量丰富、质地优良的角页岩,提供了绝佳的石器制作原料,也对远古丁村人形成了极大的吸引力。他们在这里打制石器、狩猎采集,留下了丰富的行为痕迹。但是,相对于附近其他不见或者少见角页岩的区域,发现的人类活动痕迹较少,表明丁村人在制作石器时对角页岩具有较强的偏爱性,体现出当时人类的角页岩石料有着强烈的依赖性。

图3 作者在发掘现场清理遗迹2016年7月摄于襄汾九龙庙

图3 作者在发掘现场清理遗迹2016年7月摄于襄汾九龙庙

老虎坡遗址是一处原地埋藏的人类活动营地。2004年发现,2014年秋冬首次发掘,发掘面积118平方米。2015年夏秋,第二次发掘,发掘面积约50平方米和一条约40米深的探沟(图4)。其地层堆积,最上部为马兰黄土(L1)及其下部第一条古土壤(S1)条带,之下为一套约40米的上细下粗的河流相砂砾石组合。老虎坡遗址出土石制品600余件,分布在马兰黄土(L1)及第一条古土壤(S1)条带中上部,据此判断老虎坡遗址形成于距今约10万年前,并一直延续到距今5万年前左右。

图4 老虎坡遗址俯瞰2014-2015年发掘探方及探沟2015年摄于襄汾老虎坡

图4 老虎坡遗址俯瞰2014-2015年发掘探方及探沟2015年摄于襄汾老虎坡

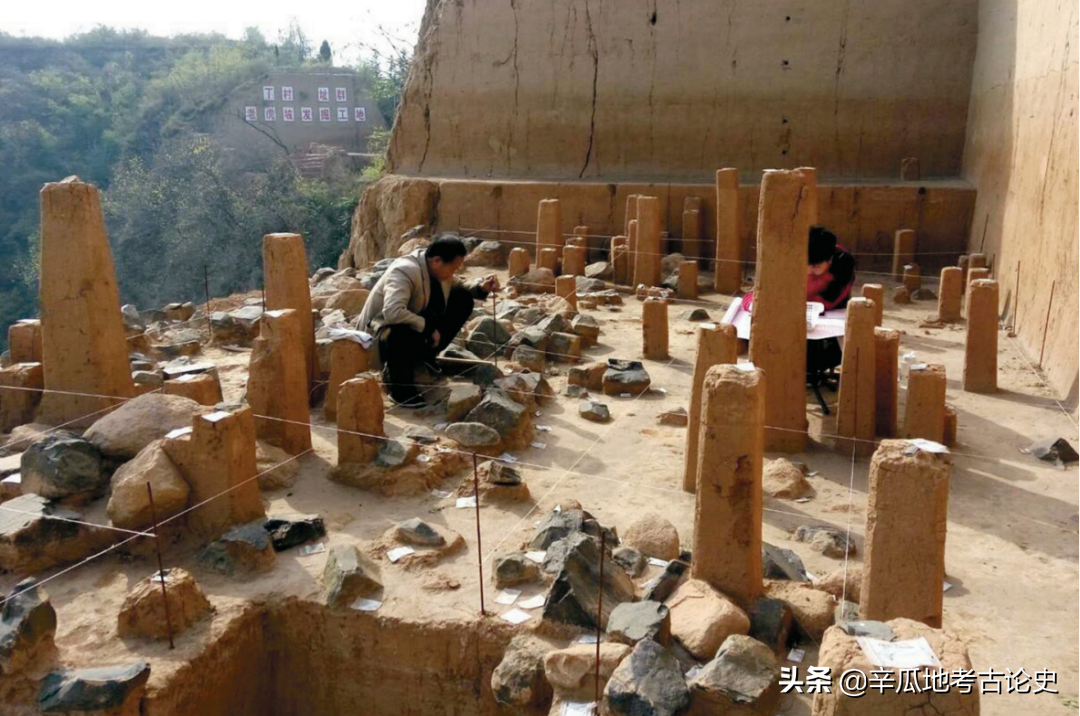

老虎坡一带的S1中部和下部各有一个料姜结核层;2014年在中部料姜结核层的位置集中揭露出一个不规则分布且十分独特复杂的文化层,发现石制品约400件。2015年发掘中,在距S1顶部之下1.9米左右的同一水平面上,发现密集分布着222件直径20—45厘米的巨型角页岩砾石(其中包括部分砾石上具有打片痕迹的巨型石核)和47件球形风化的花岗岩砾石。这些巨大砾石,重量均在人类个体能够搬运范围之内(15—50公斤左右)。平面分布上既有排列较为紧密整齐的中心区域,也有外围较为散乱的部分,显示了一定的结构,疑为有意识搬运建造的“营地”遗迹或石铺地面(图5)。同层发现的石制品有134件,位于密集排列的巨型砾石之间的空地上。其中有26件石片拼合出10个拼合组,最大拼合距离约6米,显示了人类在此进行打制石片并从事了一定的生产活动。(图6)

图5 老虎坡遗址人工遗迹(石铺地面)2015年7月摄于襄汾老虎坡

图5 老虎坡遗址人工遗迹(石铺地面)2015年7月摄于襄汾老虎坡

图6 现场绘图有序的收尾工作2016年1月摄于襄汾老虎坡

图6 现场绘图有序的收尾工作2016年1月摄于襄汾老虎坡

过水洞遗址,位于沙女沟村西南500米的沙女沟南岸,地理坐标为N35°50′27.3″,E111°27′34.2″。发现于2015年,2015—2017年连续发掘,发掘面积100平方米(图7)。

图7 过水洞遗址2017年7月摄于襄汾沙女沟

图7 过水洞遗址2017年7月摄于襄汾沙女沟

遗址整体分为A、B、C三个发掘区。三个发掘区位于不同的地貌部位,形成过程和时代也不相同。其中A区为最先发现和发掘的区域,也是发现最为丰富的区域。该区域位于过水洞的东侧洞口处,系上部黄土堆积垮塌形成的二次堆积,发现有丰富的动物化石、炭屑以及烧土颗粒等。这些破碎的动物化石,并非自然破损。它们与石制品、炭堆、炭屑、红烧土块同时出现在黄土地层中,表明这里可能是一处与人类活动密切相关的临时营地——有可能是古人“野炊烧烤、分享食物”的场所。鉴于其重要性,为进一步深入研究和展示的需要,我们对其中炭粒密集的炭堆和动物化石、石制品共生的遗迹现象进行套箱提取(图8)。2017年,重点对A区下方地层及A、C区之间的地层进行了局部解剖(图9)。

图8 过水洞遗址发现的动物化石、碳屑和红烧土块及套箱2017年7月摄于襄汾沙女沟

图8 过水洞遗址发现的动物化石、碳屑和红烧土块及套箱2017年7月摄于襄汾沙女沟

图9 过水洞遗址2017年A区下部地层发掘探方俯视出土的石制品2016年4摄于襄汾沙女沟

图9 过水洞遗址2017年A区下部地层发掘探方俯视出土的石制品2016年4摄于襄汾沙女沟

B区位于过水洞的西侧洞口处,上部为黄土堆积,下部为粉砂土与沙砾层混合堆积,文化层为二次搬运堆积形成,出土有丰富的石制品(图10)。过水洞遗址是“十三五”期间该区域发现的年代较早的遗址,具有较为重要的意义。

图10 过水洞遗址B区发掘探方剖面2017年4摄于襄汾沙女沟

图10 过水洞遗址B区发掘探方剖面2017年4摄于襄汾沙女沟

一平方米扩方

一平方米扩方,被当做一个笑话在山西考古界广为流传。但它却是一个十分科学的考古方案。因为旧石器考古遗存一般都在较深的地层中,而调查发现在剖面露头中只能看到较少的一些线索。因此,我们在选择大面积发掘之前,先开一平方米大小的探方沟做探查,进而再扩大面积进行发掘。过水洞遗址和九龙洞遗址的发掘就是如此。 九龙洞遗址是一处典型的原地埋藏石器打制营地。2015年我们在春季调查中发现它,随即在地层较薄的位置(即B区)开了一个一米见方的小探沟,在土状堆积中发现了原地埋藏的石器遗存,随即进行扩方,发现了两个密集分布的石器遗存(图11)。为了确保发掘中保留一个能够完整反映地层结构的剖面,我们规划了A、B、C三个发掘区(图12),并同时对A、B两区进行了三个年度的发掘,出土大量可拼合石片(图13)。

图11 九龙洞遗址B区密集分布的石器遗存2015年5摄于襄汾九龙洞

图11 九龙洞遗址B区密集分布的石器遗存2015年5摄于襄汾九龙洞

图12 九龙洞遗址探方分区及A、B区出土的密集分布的石器遗存2016年5摄于襄汾九龙洞

图12 九龙洞遗址探方分区及A、B区出土的密集分布的石器遗存2016年5摄于襄汾九龙洞

图13 可拼合的石器分布状态2016年5摄于襄汾九龙洞

图13 可拼合的石器分布状态2016年5摄于襄汾九龙洞

2017年又对九龙洞遗址所在阶地的后缘(D区)进行解剖发掘(图14)。

图14 九龙洞遗址D区地层及石制品出土状态2017年7摄于襄汾九龙洞

图14 九龙洞遗址D区地层及石制品出土状态2017年7摄于襄汾九龙洞

根据目前发掘的情况来看,九龙洞遗址的堆积和年代至少可以分几组地层: 一是台地前沿的较晚的两个冲洪积砾石与粉砂土互成堆积(A、B、C区靠外的悬崖顶部,以C区为主),文化层由2个沟谷洪积物和粉砂土交替叠压的堆积组成,厚约4米;大约为晚更新堆积(图15之Ⅰ)。2018年,在奉命回填作业时将其中最顶部砾石层清理过程中发现大量石制品。 二是含有大量密集石制品的浅棕色粉砂土堆积(图15之Ⅱ)。我们在A、B两区发现集中分布的打制石片遗迹群。石制品以石片和石核为主,根据拼合结果来看,应该是一个原地埋藏的石器打制营地;据释光测年,17万年上下。

图15 九龙洞遗址A区2015年发掘西壁剖面2015年8摄于襄汾九龙洞

图15 九龙洞遗址A区2015年发掘西壁剖面2015年8摄于襄汾九龙洞

三是台地后缘红色土底部侵蚀面的一套堆积,在九龙洞台地基座底部黄土—古土壤接触面上发现20余件石制品,其地质时代应该相当于S3或S4的中更新世中期。我们将进一步对其地层堆积进行追踪对比,以确定其地质时代。 2015—2018年,我们对九龙洞遗址进行了四个年度的仔细发掘,揭露出多个可拼合密集分布集群。在上部约80厘米的黄土堆积中出土的2000余件石制品,拼合出石制品104组(共计588件),拼合率达到了22%左右。(图16)

图16拼合后的石器九龙洞遗址拼合组2017年夏摄于襄汾

图16拼合后的石器九龙洞遗址拼合组2017年夏摄于襄汾

2017年7月,由中国考古学会旧石器专业委员会和山西省考古研究所共同举办的“旧石器考古在丁村:回顾、进展、研讨”学术论坛期间,专家、学者就近年来我国旧石器考古工作最新进展以及水洞沟、丁村遗址群的发掘研究等相关问题进行了交流研讨。(图17)

图17 九龙洞B区发掘现场参观为参观者详细介绍遗迹情况2017年7月摄于襄汾九龙洞

图17 九龙洞B区发掘现场参观为参观者详细介绍遗迹情况2017年7月摄于襄汾九龙洞

这个一平方米引发的考古发掘,成为近年来丁村考古最亮丽的一道风景线。 丁村旧石器考古3.0的工作,开启了由“河流阶地”到“黄土台塬”寻找丁村人脚踏地的转变。这样的变轨源于对前人工作的总结,缘于多年来对丁村遗址群范围内地质背景的了解和认识。 特别是在汾河东岸黄土台塬区域的探索,发现了50多万年—10多万年前的大量原地埋藏的人类遗迹和石器遗存,为探索汾河流域远古先民的繁衍生息找到了大量实物证据。特别是老虎坡、九龙洞、过水洞、洞门遗址的系统发掘,对于解决丁村遗址数十年来河流阶地堆积文化遗存的丁村人类脚踏地提供了可靠的实物证据。 60多年来,无论是“河流相地层”,还是黄土堆积中,这些发现寂静地诉说着丁村远古人类的故事。当我们抚摸这些石器遗物的时候,能够感到那个远古时代丁村人的生活气息……

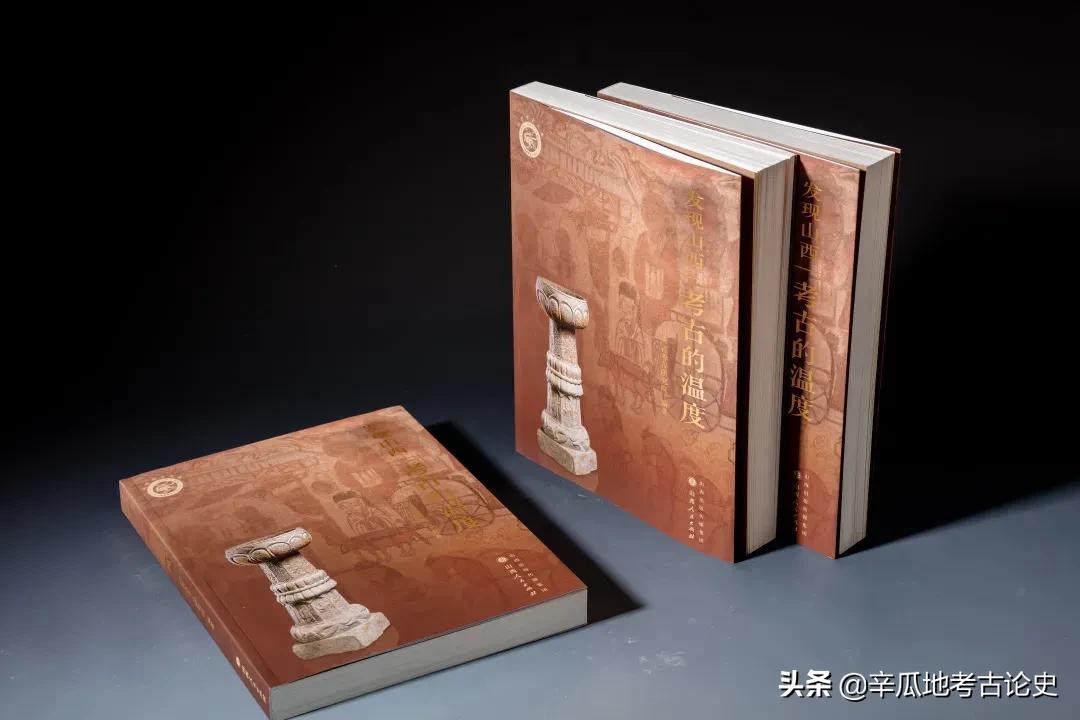

本文原载于《发现山西:考古的温度》

古代为需要帮助的低收入人群提供一种特别服务,值得老龄社会借鉴

古代的“人民医院”本文作者倪方六现代人,特别是老人面临好多问题,突出之一就是“看不起病”、“老有所‘医’太难”,虽然药品进口关税减了。在古代,也面临这类问题。那么,古代是如何解决老百姓看病、养老,“老有所医”问题的?我曾在报纸专栏中专门谈过此问题,这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号就来聊这事。建立免费或廉价的公众医疗机构,应该是最理想的医疗模式,古人最早就此进行了尝试。我要新鲜事2023-05-27 00:55:440000“绝命咒语”反盗墓传奇:你说不可信,为何盗墓的考古的真死了?

原题:“绝命咒语”反盗墓之谜与传说本文作者倪方六《易经》称,“古之葬者,厚衣之以薪,藏之中野,不封不树。”如果从反盗墓的角度来理解,“藏之中野,不封不树”,应该是中国古人最朴素,也是最原始的反盗墓构思。这种构思在后代都有运用,宋代书画家米芾便曾如此葬过死去家人,“米芾好奇,葬其亲润州山间,不封不树。尝自诧于人,言莫有知其穴者。”图:米芾画像,一代书画大家竟然还是反盗墓高手我要新鲜事2023-05-27 17:20:570000朝阳龙:辽宁小型食草恐龙(长2米/距今1.45亿年前)

说到朝阳,大家都会想到北京的朝阳群众,他们的力量是非常大的。而今天小编将要为大家介绍的是朝阳龙,它出土于辽宁的朝阳市,接下来就随小编一起去了解看看。朝阳龙基本资料体型:朝阳龙是一种中国的小型食草恐龙,它体长1.5-2米,与通天龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第527位,生活在距今1.5亿年-1.45亿年前的晚侏罗纪。我要新鲜事2023-05-08 18:11:440000古墓里发现一神杯,杯中酒饮不完,X光一照才知道原因

中国地大物博,而且历史悠久,所以最不缺的东西就是古墓了。特别是在那几个古都,时不时地就会传出又发现了某个古墓的消息。古墓重见天日,意味着古墓里的各种文物也能够重见天日。这些文物可不得了,它们拥有成百上千年的历史,而且见证着中国文脉。这些跨越时空来到我们眼前的文物,总是能够发给我们一种新奇的体验。我要新鲜事2023-05-05 20:02:550000现场 | 六棱山下跑断肠,挖土干饭双双忙!看人大师生如何开展地质调查

赵玮婧2021年5月10日下午,中国人民大学历史学院2018级考古学专业9名本科生,在王晓琨、陈晓露两位老师的带领下,前往山西省大同市吉家庄进行田野考古实习。一行人在地质调查过程中合影留念我要新鲜事2023-05-07 15:37:470000