学习:中国古代陶瓷专题(各类陶器)

陶器是以陶土为原料,加水制作造形,经火焙烧而成的器物,具有表面无釉、吸水性高、致密度较低之特徵。陶器出现于新石器时代,是各地先民最主要的生活用具,由于就地取材之故,泥土成分与烧成条件不同,再加上相异的装饰技法,产生红陶、灰陶、黑陶、白陶及彩绘陶等不同的种类。

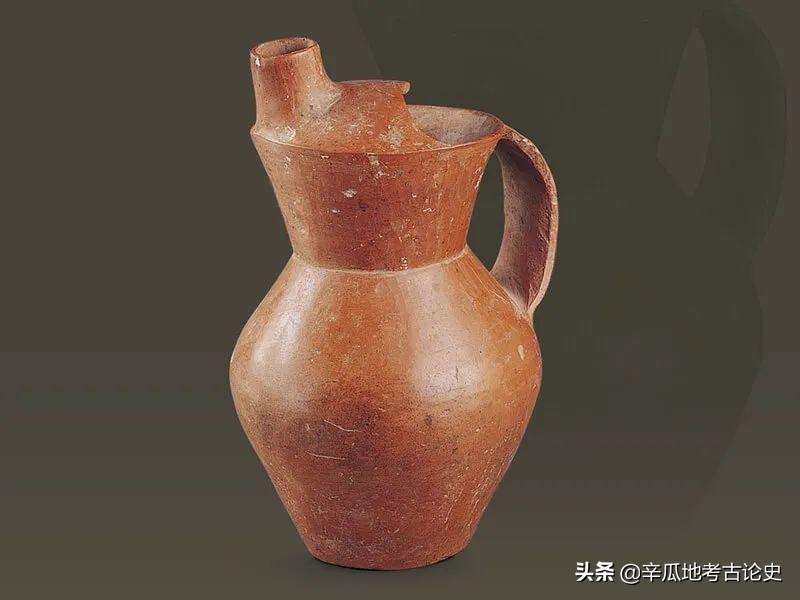

1. 红陶

新石器时代·红陶盉

新石器时代·红陶盉

红陶以氧化焰烧制,胎土中的铁离子转化为三价铁后,即形成红色。红陶是中国较早的陶器品种,最早发现于河南省渑池县仰韶村仰韶文化遗址,后来在斐李岗、马家窑、马家滨、大溪等史前遗址里都有发现,是新石器时代最普遍的陶器。红陶使用含有铁质的泥土,在窑内用氧化焰焙烧,将胎土中的铁离子转化为三价铁,即能烧成红色的陶器,可依据胎土质地粗细以及是否含有砂质两项因素,分为泥质红陶与夹砂红陶二类。例如新石器时代的红陶盉,口沿上方有拱形半罩,罩上竖立短流,颈部宽阔,肩部斜溜,腹部略深,腰部外扩后往下收窄,敞口与肩部之间附加弧形宽柄,胎质细腻,表面打磨光滑,呈现泥质红陶的特色。类似的红陶器亦可见于北京故宫博物院所收藏的齐家文化红陶盉上,是当时用来装水、调酒或盥沐的器具。

2. 灰陶

新石器时代·灰陶鬹

新石器时代·灰陶鬹

灰陶以弱还原气氛焙烧,对胎土和窑炉气氛要求较多,代表烧制工艺的进步。灰陶是继红陶之后出现的陶器,其制作原理是将坯体放入窑内,以弱还原气氛焙烧,将胎土里的铁离子还原为二价后,即可烧成灰色。因为灰陶在胎土、窑炉结构及气氛控制方面要求较多,故能代表烧制工艺的进步。例如新石器时代的灰陶鬹,口沿微敞,一侧往上突出为鸟喙状的长流,颈部粗长,腹部圆阔,其下承以三个袋状足,颈腹之间有绳状鋬手,它的胎体灰褐,正是古代灰陶常见的呈色,如松泽文化遗址即有类似的器物出土。灰陶亦可分为泥质灰陶和夹砂灰陶二类,早期数量并不多,但是新石器晚期逐渐取代红陶,到了商周时期已经跃居主流地位,成为日用器具最主要的材质。

3. 黑陶

黑陶高柄杯

黑陶高柄杯

黑陶以在还原焰中以渗炭工艺烧制,以胎体本身「黑、薄、光、细」的质感取胜。黑陶原料来自于黄河下游,经过长期冲刷而沉积下来的优质黏土,制成陶坯后放入窑中,在还原焰中以渗炭工艺烧制而成,最早发现于山东省龙山文化地区,后来在大汶口文化、屈家岭文化及良渚文化等遗址中也有发现。黑陶的胎土分为细泥、泥质及夹砂三类,其中以细泥制作的薄壁黑陶等级最高。例如山东省日照市东海峪出土的黑陶高柄杯,喇叭形口,腹部略深,长柄中间外扩如鼓,足底微撇,虽然表面附着了灰黄色的泥土,仍可看出它的器壁颇薄,胎质坚硬致密,具有匀亮的光泽。杯柄外扩如鼓部分透穿整齐的镂孔,是黑陶的装饰技法之一,其他还有弦纹、划纹等纹样,不过古代黑陶并不强调装饰,而是以胎体本身「黑、薄、光、细」的质感取胜,品质最佳者有「蛋壳陶」之美誉。类似的蛋壳黑陶高柄杯主要出土于山东龙山文化的大型墓葬中,是当时最高级的饮酒器具。

4. 白陶

新石器时代·白陶壶

新石器时代·白陶壶

白陶土质含铁量低,经高温烧制成器,胎质细白、硬度高、吸水性弱,具有瓷胎特徵。白陶以近似高岭土的白色黏土制作胎体,因为土质含铁量低,经过窑内高温烧成白色。此类陶器的硬度比灰陶高,吸水性弱,故有瓷胎的特徵。白陶始见于新石器时代,罗家角文化、大溪文化、仰韶文化、大汶口文化及龙山文化等遗址都有白陶出土。例如图四之新石器时代白陶壶,壶口外敞,颈部略粗,肩部朝下倾斜,腹部上宽下窄,近肩部有对称双耳,腹下部突出锥状物,造形与山东泰安大汶口出土物相同,都是用白陶制作的盛水器具。到了商代晚期,是白陶发展的鼎盛时期,胎质洁白细腻,造形制作讲究,表面常用堆、拍、印、刻等技法制作堆纹、绳纹、人字纹等纹样,还有模仿青铜礼器的饕餮纹、夔龙纹、云雷纹及折线纹等等,成为殷商时期的代表性器物。

5. 彩绘陶

夏家店下层文化彩绘陶鬲

夏家店下层文化彩绘陶鬲

彩绘陶以各色颜料在陶坯上绘画,画成之后不再送烧,颜料容易剥落。彩绘陶是以笔沾取颜料,在陶胎上绘画的品类,最早见于新石器时代晚期,春秋战国极为盛行,并一直延续至汉代,作为陪葬用的明器。例如图五为夏家店下层文化彩绘陶鬲,口沿外敞如喇叭状,器腹深长,底下有三个袋状形足,表面先上一层黑色陶衣,再用红色和白色颜料绘画勾卷纹,红白二色颜料之间保留一点间隙,露出黑色陶衣,做为纹饰的边框,形成以红色为衬底的白色黑框纹饰。春秋战国时期,彩绘陶受到漆器和青铜器的影响,出现礼器造形的鼎、尊、壶等品类,表面纹饰也与漆器或青铜器相仿。汉代彩绘陶除了继续仿漆、仿铜之外,还制作许多以象生动物为主题的彩绘陶器,如享誉中外的秦始皇陵兵马俑及汉代说唱俑都是彩绘陶作品。陶器是古代先民施行农业定居生活以后所产生的工艺,透过长期的实践,逐渐掌握土质、温度及窑炉气氛对陶器成品的影响,发展出红、灰、黑、白等不同的品类,展现古人利用自然、创造文明的智慧。下期将以彩陶为题,介绍新石器时代各区域文化的彩陶特色。

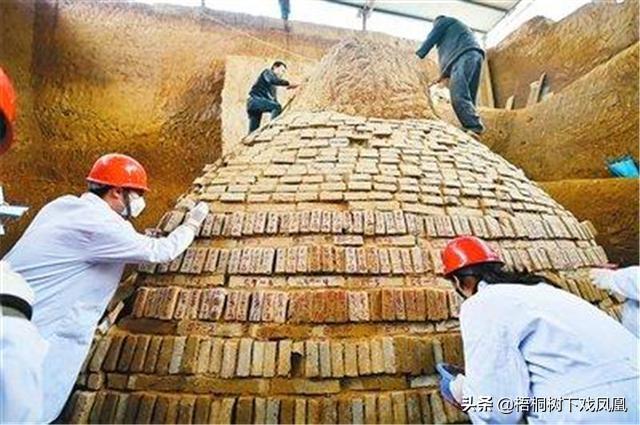

姐夫拉小舅子盗宝,床下挖地道,挖到底时同伙爬上来说有古代盗洞

山西运城太平兴国寺塔被盗案本文作者倪方六山西有座传奇古塔,位于运城盐湖,自北宋起,历多次大地震,不斜不倒。最传奇的事发生在明朝,特大地震将塔身上部震裂开,塔顶震落,塔却没倒,但其后一场地震又将裂缝震合了起来。此即清乾隆《安邑县志》所记载的:“明嘉靖乙卯地震从顶裂至七层,宽尺许,至万历间地震复合。”这座塔名叫“太平兴国寺塔”,又称“安邑塔”。我要新鲜事2023-05-26 12:30:200000墓主留给盗墓者的3句“毒话”,中国一句最成功也最可怕

考古中发现的“毒话”本文作者倪方六人间四月,主题是“上坟”。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,仍来聊聊与墓有关的话题——面对层出不穷、防不胜防的盗墓者,如何让他们收手?我在研究盗墓史,发现借助语言力量反盗墓很有趣。这一现象中国民间称之为“绝命咒语”,又叫“毒话”。使用绝命咒语,让盗墓者从心理上惧怕而收手,这在中外反盗墓设计中都有使用。如古埃及法老陵墓——金字塔中,便发现了绝命咒语。我要新鲜事2023-05-26 20:33:340000日享一书《河姆渡》——日出种稻谷,夜来居干栏

今日一则“最早的宁波”刷了屏,说是余姚井头山遗址横空出世,把宁波历史上推1000年,宁波历史已达八千年。那么这上推1000年是和谁比?之前最早的宁波又是谁?想必它的大名早已响遍大江南北,因为大小我们的历史书将其与西安的半坡遗址相提并论,讲述中国北旱南水的农业格局,这就是鼎鼎大名曾入选《二十世纪中国百项考古大发现》的河姆渡遗址。我要新鲜事2023-06-01 01:39:260000“三星堆最大金面具”发掘经过大揭秘

半张惊世金面具,刚发现时像个揉皱的纸团2020年12月11日,是四川大学考古队正式入驻三星堆考古方舱、开始发掘工作的日子。这一次新发现的六个祭祀遗存坑,编号为K3~K8,排在上世纪80年代发现的头两个坑(K1和K2)后面。其中,K3、K4和K8都各自独占一个考古方舱,而K5、K6和K7三个坑被罩在了同一个方舱里——这种“不走寻常路”的气质,也从一开始就始终伴随了这个舱内的考古发掘工作。我要新鲜事2023-05-31 20:59:250000姜义华:中华文明的三道生命线

中华文明作为原生性的文明,延续数千年且历久而弥新,显示了极为强大的生命力。我以为,中华文明所特有的三道生命线,非常值得我们深切加以体认。一、天文与人文:文明以止,人文也我要新鲜事2023-05-28 02:05:010000