杜金鹏:探索夏文化的三大法宝

任何学术研究都要有正确的理论和方法。

夏文化探索有个基本前提,就是相信《诗经》《尚书》《左传》《国语》《竹书纪年》等先秦文献和《史记》所记录的中国上古历史体系中的史实内核,相信我国早期历史上有个夏王朝,它与商王朝前后相继。

如果怀疑、否定这个前提,夏文化探索就不存在了。目前,国内学者鲜有否定这个前提者,但在西方学术界仍有持怀疑和否定论者。

中国的夏文化探索,从学理上讲,是从已知推未知的科学探索。

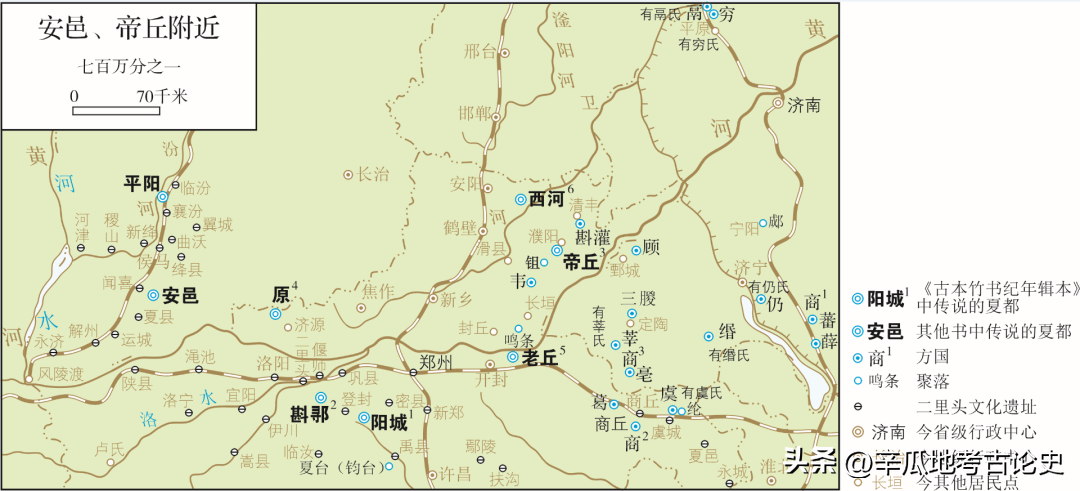

所谓从已知推未知,就是从商文化出发探索夏文化。先确认商文化,早于商文化的就是夏文化探索的对象;再确认商王朝最后的都邑是殷墟,然后确认商王朝最早的都邑——亳(有西亳说、郑亳说),时间上早于亳的都邑级遗址便是夏都遗址探寻的对象。

整个学术工程的基础至少有两个。其一,以商代晚期都邑遗址安阳殷墟为出发点。殷墟文化是晚期商文化,殷墟是商王朝最后都邑之遗墟,这是国内外学术界的共识。早于殷墟文化、与殷墟文化有直接传承关系、面貌一脉相承的考古学文化,便是早期商文化。早于早商文化、分布在史传夏王朝疆域范围内且其年代对应史传夏王朝年代范围的考古学文化,就是探索夏文化的主要对象。其二,创建完整的考古学文化链。中国考古人依靠自己发明的“区系类型”学说,把中原地区自仰韶文化、龙山文化到殷墟文化的考古学文化,梳理出比较清晰的脉络,将它们连缀成一条基本没有缺环的“文化链条”,那么连接在商文化最前端的那一段考古学文化,自然就最有可能是夏文化了。

中国学术界探索夏文化,主要使用了三个法宝:

第一个法宝——时空对证法。时间对证:研究对象须在传统文献记载的夏王朝存在年限内,它早于商王朝,积年四五百年。空间对证:探索对象在传统文献记载的夏王朝“疆域”范围内,大约以豫西、晋南为核心的广域地方。

第二个法宝——都邑界定法。首先考定出商代最早都邑——商汤亳邑,划定出夏商文化界限,此界标之前的考古学文化是夏文化探索的对象。如果能够推定夏王朝最后都邑——夏桀斟鄩,那么夏文化是什么考古学文化就会更加明晰。

第三个法宝——文化因素分析法。研究对象具有明确的地域和时代特点,具备国家文明特征,与商文化既有联系又有区别,它便极有可能是夏文化。

如果各个证据链都指向同一个目标,那么它就是当前我们能够认知的夏文化了。

您看,有了上述的一个前提、两个基础、三个法宝,我们的夏文化探索之路线、方法,应该算是科学、严谨吧?

(作者:杜金鹏,中国社会科学院考古研究所研究员。摘自即将出版的《寻夏记》)

何毓灵:殷墟:寻找中华文明的根脉

我要新鲜事2023-05-31 20:59:220000暹罗盗龙:泰国大型恐龙(长7.6米/长有牛排刀状锯齿)

暹罗盗龙是一种兽脚亚目下的鲨齿龙科恐龙,诞生于1.13亿年前的白垩纪早期,体长普遍可以达到7.6米,属于大型肉食恐龙的一种,最大的特点就是牙齿上长有类似牛排刀一样的锯齿,第一批化石是在泰国的呵叻省。暹罗盗龙的体型我要新鲜事2023-05-10 11:38:320000周振鹤:犬牙相入还是山川形便——历史上行政区域划界的两大原则

勘界工作正在全国逐步展开,从事这一工作的同志们一定乐于了解我国历史上行政区域划界的基本原则,以作为今天工作的参考。尤其是对于历史上不合理的划界情形,目前是照旧勘而定之,还是适当加以调整,是很值得推敲的,爰作此篇,以为抛砖之用。一、政区边界的概念0000#考古#墓葬发掘笔记,古人为了防盗,真的设有机关吗?

在一些流行的小说里面,常见的情节是:发现古墓,会出现很多意想不到的机关,很多箭头乱飞。或者发现一些奇奇怪怪惊悚的东西。但是在实际的科学的考古发掘中,这些传说中的机关是没有发现的,古灵精怪的生物也是没有发现的。有的是按照工作流程,好像电视新闻那样,细细地对墓葬进行发掘,讨论最佳发掘方案,采用各种科技手段对墓葬、文物进行保护。我要新鲜事2023-05-25 15:26:370000观点 | 牧业革命:中国早期国家诞生的催化

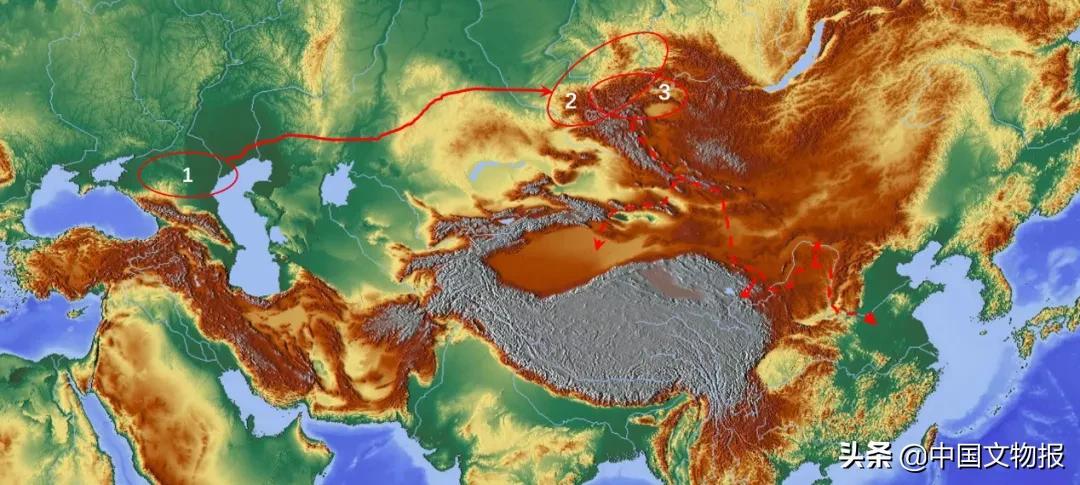

在家养动物中,黄牛、绵羊和山羊具有特别的意义,因为它们不仅能提供肉、皮和骨等初级产品,也能提供奶、毛、畜力等次级产品,在衣食住行中发挥着重要作用,是第一产业的主力,为第二产业和第三产业提供原料和动力;在旧大陆西侧甚至有次级产品革命,是青铜时代城市化和复杂社会兴起的经济基础(Sherratt,1983)。我要新鲜事2023-05-07 06:42:380001