曾雄生:103岁游修龄:一生甘为“稻田守望者”

很多考古人都记得他——

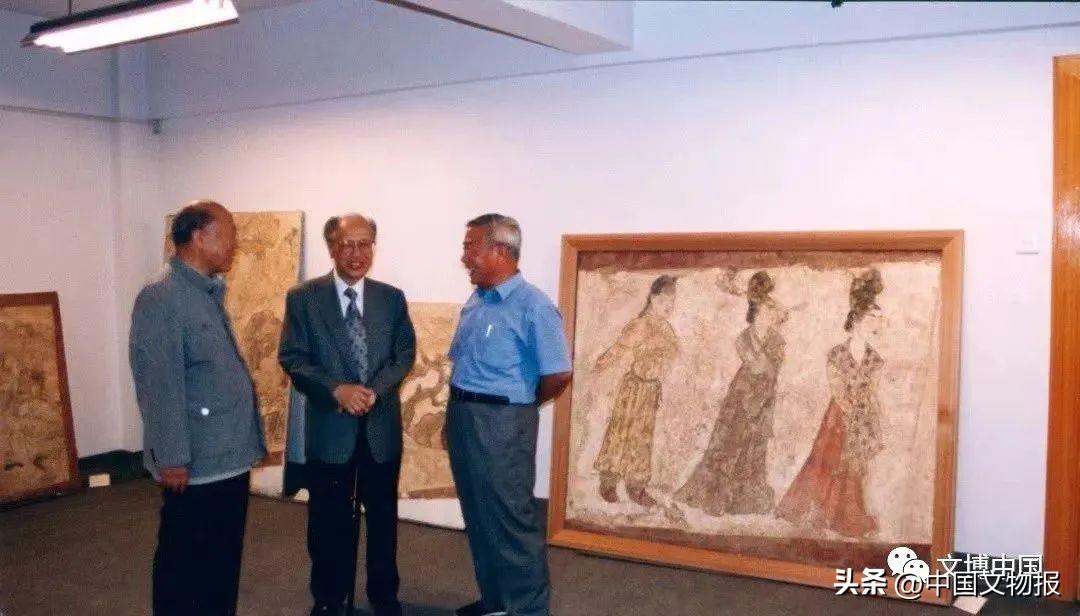

1973年,浙江余姚河姆渡遗址出土一堆沉睡7000多年的稻谷和骨耜,游修龄应邀去鉴定这些炭化稻谷。他将这些稻谷和骨耜与亚洲栽培稻的起源联系起来,认为河姆渡遗址稻谷的出土证明了中国是迄今为止世界最早的水稻发源地,当时的农业已进入到“耜耕农业”阶段。也就是从那时起,中国稻作史开始发展为一门“显学”。

2022年9月11日,月圆之夜,中国稻作史研究的开创者和奠基者、浙江大学教授游修龄驾鹤西归,享年103岁。

《齐民要术》开启了他的农业起源研究

1920年5月9日,游修龄出生在浙江省温州市的小手工业家庭,父亲是个铜匠。温州是著名的橘乡,这里出产的瓯柑(温州蜜柑)名闻遐迩,也给游修龄留下了深刻的印象。

手工做好的铜器毛胚,需要用柑汁浸泡一段时间,才可以继续加工为成品。所以每逢柑汁上市,家里必购买两大水缸的柑汁,用于铜器毛胚的浸泡。铜器毛胚尚未投入浸泡的柑汁,成了游修龄儿童时独有的享受。

作为五四后的一代新人,游修龄在耳濡目染旧式教育的同时,很早就受到现代新式教育,使他在国学和西学方面打下了坚实的基础。作为新潮学制下的首批儿童,他们在学习《爱的教育》《最后的一课》等外国文学作品和国语拼音的同时,还学习了珠算、毛笔字、京戏等中国传统文化功课。他们组建的乐队也是中西合璧的,有铜鼓、洋号,也有笛子、口琴。初中阶段更学习了比较多的文言文。作为著名词学家夏承焘先生的妻弟,游修龄在古文和古体诗还受到名家的指点。

游修龄的中学同班同学中有位地理知识超前的同学让他印象深刻。这位同学就是后来成为国际著名地理学家的陈正祥。陈正祥关于文化地理的研究给游修龄的农史研究产生了很大的影响。游修龄有关蝗虫分布、人口数量和素质分布的论述就多次引述陈正祥的观点。

1939年,19岁的游修龄考入新创立的国立英士大学农艺系,1943年毕业并留校任教。1949年后,转到浙江大学农学院,担任作物栽培学的助教和讲师。

游修龄从事农史研究的契机则始自1954年冬。他在杭州松泉阁旧书店里买到一部线装本《齐民要术》,买回以后有空时就翻翻,想不到书里讲的内容虽然是1400年前的技术,却非常合乎现代农业科学的道理,这让他茅塞顿开。不久农学院里举行第一次学术报告会,游修龄提交了“《齐民要术》里的农业科学”的报告,受到出席报告会的专家学者的肯定。该报告整理成论文后发表在当时全国唯一的《农业学报》上。自此,游修龄产生了追溯中国传统农业起源的念头。

他使中国稻作史发展为一门“显学”

1950年代,中国农史研究开始整理祖国的农业遗产,南京农学院、西北农学院、北京农业大学等农业院校都成立了专门机构从事农业遗产研究,游修龄的研究成果很快就引起了学界的关注。西北农学院的辛树帜院长在看到游修龄的论文后写信鼓励他在古农书方面继续研究。石声汉教授也把他的著作寄给游修龄。1959年出版的由万国鼎教授主编,南京农学院中国农业遗产研究室编写《中国农学史(初稿)》中,就引述了游修龄的观点。

游修龄喜欢带学生下乡总结丰产经验。他给学生们布置了一项额外的任务,即每到一个新地方,就向当地的农民调查、纪录当地流行的农谚,经过几个月的走访,收集到数千条农谚。经过整理选择,将其中1700多条农谚,按现代农业科学知识加以分门别类,组织有关的教师,分工逐条给予科学知识的解释,出版了《浙江农谚解说》。普及文章《农谚简论》还在人民日报刊登。20世纪60年代上半叶,游修龄参与组建和领导了浙江农业大学农业遗产研究室(简称农史室),出版了《浙江农史研究集刊》,并在学术刊物上发表了农史论文多篇。

1973年,浙江余姚河姆渡遗址出土一堆沉睡7000多年的稻谷和骨耜,游修龄应邀去鉴定这些炭化稻谷。他将这些稻谷和骨耜与亚洲栽培稻的起源联系起来,认为河姆渡遗址稻谷的出土证明了中国是迄今为止世界最早的水稻发源地,当时的农业已进入到“耜耕农业”阶段。接着他又从历史学、语言学、文字学、人类学及野生稻分布等多方面对亚洲栽培稻的起源、分化和传播进行了研究。一系列丰硕的研究成果改变了人们对于中国远古文明的看法,特别是中国原始农业的看法,也改变了游先生的学术研究方向,他把现代农学知识与考古学及历史学结合起来,跨入了以稻作史为主的农业史研究行列中来。

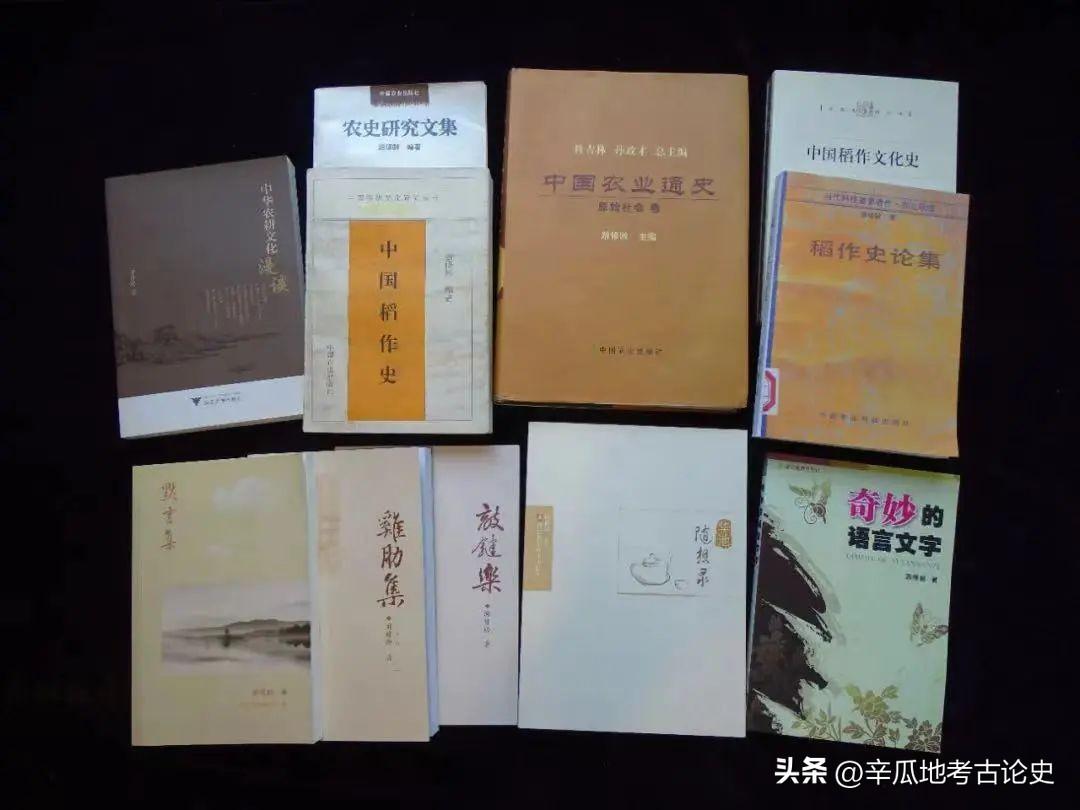

中国稻作史从此迅猛发展为一门“显学”,更把这热度传递到海外。1987年,日本学者渡部忠世主编的《亚洲稻作史》(日文版)出版,游先生负责该书中国部分的写作。1991年应日本京都大学东南亚研究中心之约,赴日从事亚洲稻作史研究。后来他又先后担任了《中国大百科全书•农学卷》农史分支、《中国农业百科全书•农史卷》、《中国农业通史•原始农业卷》等出版物的主编和主要撰稿人。

游修龄先生在1993年出版的《稻作史论集·自序》中说:“自从20世纪70年代浙江余姚河姆渡遗址发现以来,由于这个遗址的划时代意义,吸引了我,使我从原先研究《齐民要术》和其他农史课题转向了中国稻作的起源问题,从中国稻作起源很自然地扩大为亚洲栽培稻的起源,又不可避免地探索农业的起源问题,因为这些问题都是相互有牵连的。另一方面,中国是世界上唯一保留有三千年以上连绵不断的历史纪年和文献的国家,从稻作史的角度去挖掘,就好像是一块未曾开垦的处女地。”

游修龄也因此成为中国稻作史研究的开创者和奠基人。

东张西望、零打碎敲的“农史潮翁”

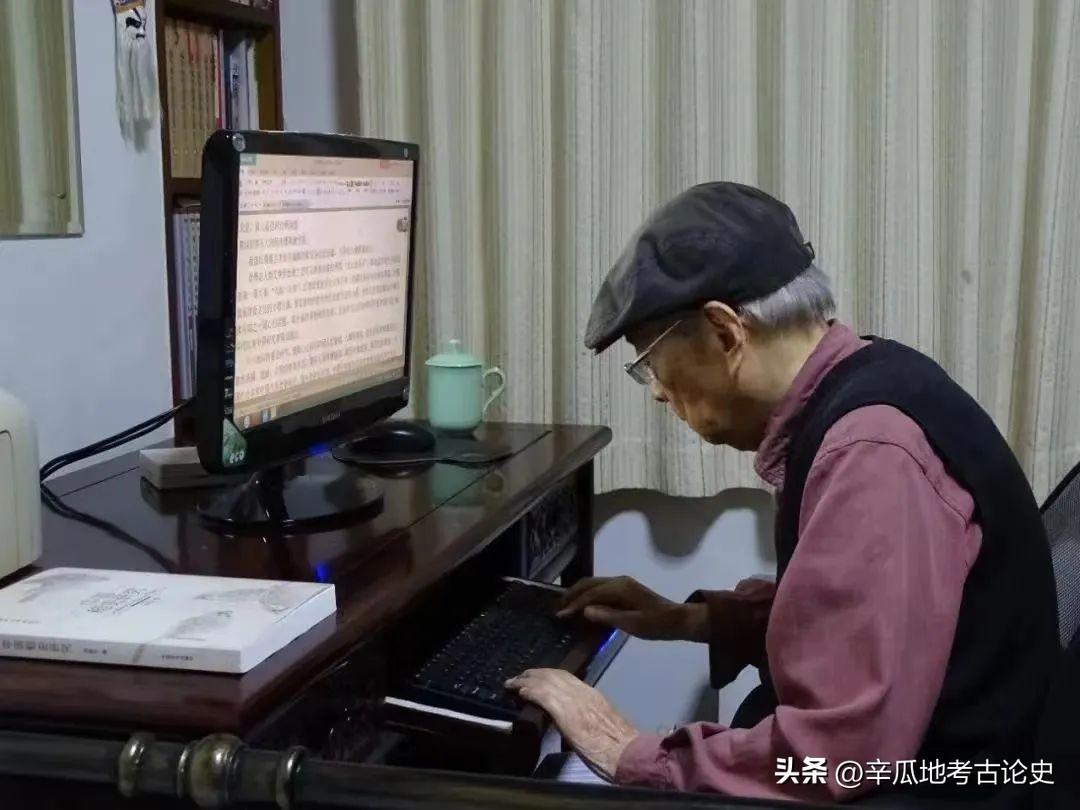

退休后的游修龄继续从事着与以稻作史为中心的农业史和农业文化研究,同时表示要做一些“轻松的文字”,而互联网的兴起,也给他提供了广阔的舞台,他写了大量的学术随笔、网络博文,人称“农史潮翁”。游修龄的研究视野也由原来的甲骨文、《齐民要术》扩展到众多的农书和地方志,由水稻扩展到多种作物,由中国扩展到世界,由生产扩展到生态,由农谚扩展到农业文化。

在1999年出版的《农史研究文集·自序》中,游修龄说:“我是一个兴趣比较广泛、精力不集中的人,近20年来,虽然以研究稻作历史为中心,却时常东张西望,对农史有关的方面,零打碎敲,写些看法。”游修龄继续保持这样的张力,自2010年后,又先后出版了包括《奇妙的语言文字》(浙江教育出版社 2010)在内的 7 本书随笔集,共计 140 多万字。

游修龄的文字出入古今,淹贯东西,汇通文理,是当之无愧的“通才”,然而,通才也给他带来了些“麻烦”。《稻作史论集》出版以后,学校里送省里评奖。当时评审组分文、理两组。先送文科组,文科专家看了,说书有很多现代农业科学内容,应送理科组。理科组却说,书里面很多古代历史文献,应当文科组审查。两个组都不受理,无奈之下,只能送请浙大、浙农大、浙医大和杭大的四位校长决定。校长们让他拿出国内外两个专家对这书的评语。他找到日本水稻遗传学家冈彦一和国内科技史学家胡道静的回信,在信里,他们都肯定了此书的价值。最终,这书在文理两组以外,获得了省科技成果一等奖。

这样的现象并非个例。游修龄说,曾经有一位青年教师写了一篇《从历史语言学角度看水稻的起源与传统》, 无论是语言学学报还是农学杂志都认为与己无关,不予发表。

晚年的游修龄心系公益,获得了很多荣誉。2019年,获得了由中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。2020年3月7日,已是 101岁的他向浙江大学教育基金会抗击新冠肺炎专项基金捐款。2021年,荣获“光荣在党50年”纪念章。

游修龄一生教书育人,桃李满天下。记得在庆祝游修龄先生九十寿辰时候,学生们曾撰联对他的为学为人进行概括:

学贯东西,始农艺而入经史,不亚圣贤

博究天人,著古制以明今用,永为师表

文博忆往 | 怀念石兴邦先生

我是见过石先生的。那是我小的时候,大约七八岁的样子。记得有一天,石先生来我家做客,父亲将我拉到先生面前说,这是我家老大,晓悟。快叫石伯伯。石伯伯好!这是我和石先生第一次见面的场景,也是我们唯一的一次会面。父亲与石先生的情谊还得从他考古起步的地方陕西说起,这其中有大家熟知的华县、渭南考古,也有大家不太了解的半坡考古,正是因为半坡考古使他与石兴邦先生结下了不解之缘。我要新鲜事2023-05-06 14:15:220000河南发现朱元璋画像 老农交给国家(朱元璋像)

农民手里的朱元璋画像传承六百多年。郭沫若曾对朱元璋的画像进行过评论,万历年间的按察千事范守己也曾亲眼看见过朱元璋的画像。他们对于朱元璋的不同时期进行了形容,字里行间都是赞叹朱元璋长相不凡。这不难看出,民间关于朱元璋长相丑陋的传闻,很可能大多是满清的抹黑,毕竟一个王朝被摧毁后,很多历史可能会被刻意改写。追杀皇室我要新鲜事2023-03-25 19:18:400001乾隆尸体被扔臭水沟 溥仪也没办法(孙殿英盗墓)

孙殿英盗墓把乾隆尸体扔进臭水沟。古代时期是很讲究葬礼仪式,特别是那些皇宫贵族的人,他们生前都会给自己选择一个好的墓葬地址,还会准备很多的陪葬品,因为他们认为人去世之后是到了另一个世界,所以要准备很多的陪葬品,由于墓葬中呢携带了大量的珍贵的文物,也引起了历代盗墓贼的关注,所以想要发掘汉朝古墓也是靠运气的。乾隆墓穴我要新鲜事2023-05-22 21:33:190000唐太宗陪葬墓中哪位大臣墓的地位最高?此人原先并非李世民的心腹

魏征墓本文作者倪方六在前面“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说了几个唐太宗李世民昭陵的陪葬墓(如《一贵族少妇墓挖出盗墓者不要的少见随葬品,分析她生前有特殊癖好》一文)。唐太宗的陪葬陪有多少座?《旧唐书》、《新唐书》记载74座,《唐会要》载155座,《长安志》记载最多,为165座。但在现代考古中发现,实际陪葬数量远超此,现代考古已发现近200座,可见当时凡有机会和条件的,都以陪葬唐太宗为无上殊荣。我要新鲜事2023-05-27 00:30:210000在陕西挖出的两座千年古墓 居然有着两个免死金牌

陕西宝鸡的一个农村,隐藏着一座古老而神秘的墓穴。这个故事始于一个老汉放羊的平凡日子。有一天,他的羊意外掉进了一个深坑。村里的人们赶紧合力将羊救出,然而他们无意中发现了一个古墓的入口。这个消息迅速传到了上级政府,引来了考古队的到来。挖掘车的轰鸣声打破了这个宁静的村庄,而考古学家们则迫不及待地开始了他们的发掘工作。我要新鲜事2023-08-20 21:05:390000