中国最早的牙签在河南洛阳考古发现,出家人为什么最喜欢剔牙?

“食肉先寻剔齿签”

本文作者 倪方六

齿签也称“剔齿签”,即现代常说的“牙签”——用来挑剔牙齿间残留物的小用具。

剔牙,是古今皆存在的生活现象。据周燮均等撰《安阳辉殷代人牙的研究报告(续)》,距今三千年前的殷代人,就有剔牙的习惯。这比用手抠要文雅和卫生多了,显示中国古代饮食文化之先进和文明程度。

在对殷代92个个体存留牙齿观察后发现,其中有两个个体中的3颗牙齿上,有类似剔牙的痕迹。考古专家认为,这些痕迹“不同于浸蚀症状,除了剔牙痕迹外,似无更好的解释”。

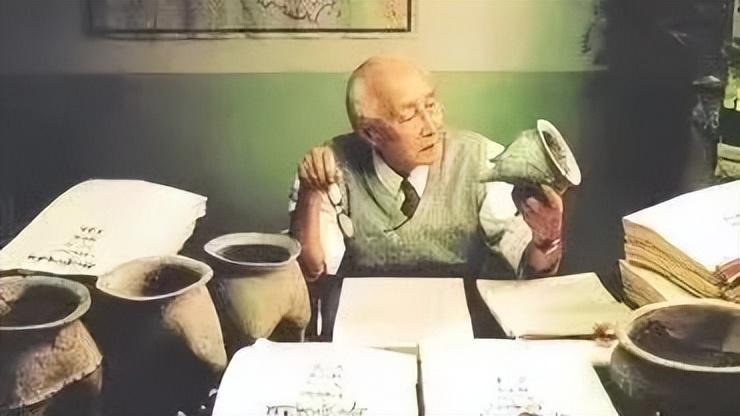

如果属实,这应是迄今发现最早的中国古人剔牙实证,但是否是用专门的牙签来挑剔的,无法说清楚。现存最早的牙签,发现于1954年,当年对河南洛阳中州路(西工路)段遗址发掘时,从编号为M2717号东周墓发掘中,出土了8根骨签,后来经过进一步分析,认为这是牙签(见下图)。

据《中国田野考古报告集·洛阳中州路(西工段)》,这8根牙签,最长6.9厘米,最短5.8厘米,出土时杂在骨叉中,包裹于织物包内,放在铜容器上面。考古报认为,这些骨签或是“一种食具”。

这种结论与其牙签属性并不矛盾,牙签的功能原本就与筷子一样,可以用来戳取食物,用之取食时的骨签就是一种食具,用之剔齿则为牙签。

使用牙签,可以说是人类饮食文明的一大进步,比直接用手抠不只文明,还卫生。古人对如何剔牙是有讲究的,《礼记·曲礼上》中提出,“毋絮羹,毋刺齿”。这里的“刺齿”就是易牙,意思吃饭时不要往汤里放调味品,不要当众剔牙,这与现代就餐文明要求完全一致。

牙签对老人来说尤其重要,人老了牙齿就松动,出现缝隙,进食过程中,如吃肉时很容易塞牙,特别需用牙签剔除。所以,元赵孟頫《老态》诗称:“扶衰每籍过眉杖,食肉先寻剔齿签。”

图:曹操(现代影视形象)

汉魏时用牙签剔牙已十分普遍,东汉末名人曹操就喜欢剔牙。据《陆士龙集·与兄平原书》,西晋人陆士龙在邺城时,曾看到了曹操生前遗物,除了床、席、被子、帽子、扇子等用品外,还有“牙齿纤(签)”,并将所见写信告诉了哥哥陆机。后来他还从“曹公器物”中,“取其剔齿纤一个,今送以见兄”。

曹操是中国古代名人中有文字记录的最早使用牙签剔牙的人,有人戏称他为中国剔牙第一人。饭后剔牙,是现在不少人的习惯,想不到汉末曹操也有这习惯。

牙签除了“剔齿纤”外,还有剔牙杖、挑牙、牙杖、柳杖、杨枝、嚼杨枝等多种叫法,但明清以前古人似乎不称“牙签”,古代牙签应是一种类似于书签的“签牌”,并不用来剔牙。在这些叫法中,数魏晋以后出现的“嚼杨枝”,叫得最多,日本至今称牙签为“小杨枝”。

嚼杨枝乃佛家叫法。东晋法显《法显传》有这样说法:“南门道东佛本在此嚼杨枝已刺土中,即生长七尺,不增不减。”剔过牙后,将杨枝做的牙签插入土中,竟然能生长,显然是佛门传奇。

佛门有规矩,把口腔弄干净后才能念经,否则有亵渎佛祖之赚。随唐时,出家在洗浴、饭后,必会用牙签净齿,外国亦然。据《隋书·真腊传》,真腊国(今柬埔寨境内)僧人,“每旦澡洗,以杨枝净齿,读诵经咒;又澡洒乃食,食罢还用杨枝净齿,又读经咒。”

因为佛门有这个讲究,在使用牙签剔牙的人群中,出家是最多的。

古代牙签有骨制、木制、金属等质地,但不论哪一种质地,都不是今日的一性消费品,似与筷、叉一样,重复使用,故古代牙签做得多较精致。1979年,在江西境内发现的三国东吴高荣墓中,便出土了一只精美的金牙签,还是两用的,另一端是刷子。

说明:梧桐树下戏凤凰 是著名历史学者倪方六的私家史,内容以历史、考古、盗墓、风水、收藏为主。文章除注明外,均为倪方六原创,有版权,使用请联系作者,微信公众号jsnjnfl

探索夏商都城的河南考古第一人

对中国考古界而言,“夏”是一个悠远而宏大的课题。1955年郑州商城的发现,标志着中国夏商周考古研究进入了一个新的时代。而提到它,一个人的名字绝对绕不过,那就是安金槐。我要新鲜事2023-05-26 21:30:380000古玩市场一万买本破书 转手就买2600万(北宋古书)

古玩市场买的一本书被骂傻转头就卖2600万。2012年,江西的王先生出差路过一家古玩市场,他在一个古籍书摊位前停下,因为一本破旧不堪的书本吸引了他的注意。这本书年代久远,以至于一些纸张早已损坏,还有些纸张粘黏在一起,根本就翻不开。王先生直觉告诉他,这本书也非同一般,于是,在和老板一番周旋下,1万元成交了。宋代史书我要新鲜事2023-11-12 19:37:420000NBA全明星赛编年史:1963指环王MVP

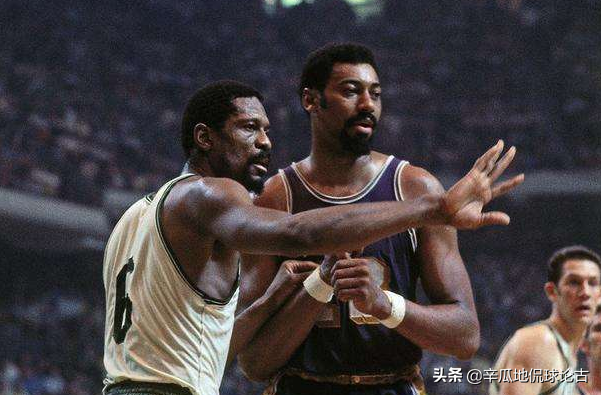

1963年,整体上仍然是绿衫军的天下,不过联盟也有些许改变,明尼阿波利斯在1960年搬迁到了洛杉矶,为了刺激当地球市,NBA决定将1963年全明星赛搬到洛杉矶举办,毕竟这里是全美第二大都市。我要新鲜事2023-05-31 22:28:330000九州韫玉山辉水润 中华文明玉汝于成——“玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合”展综览

为贯彻落实党的二十大精神,讲好中国故事,陕西历史博物馆历时两年多策划的原创大展“玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合”,即将于1月18日在陕历博隆重开幕。作为系统展示活化“中华文明起源与早期发展综合研究”(简称“中华文明探源工程”)重大考古研究成果的“早期中国”系列展览的第二部,“玉韫·九州”展备受瞩目。现就展览策划背景、主题和内容、展示传播方式做一简要综述。深厚背景下的展览策划缘起我要新鲜事2023-05-06 14:38:330007中国史上做人差距最大的父子 爹靠盗墓发家 儿子靠修古墓成名

孙殿英和孙天义,是一对截然不同的父子。他们的人生轨迹和行为表现,让人不得不思考一个问题:父母的行为,是否会对子女产生深远的影响?孙殿英是一个军阀,除了汉奸的名头,他还是一个盗墓贼。他盗走了慈禧太后的墓和乾隆的裕陵,赚取了大量的财富。他的儿子孙天义则是一个修建黄帝陵的基金会创始人,他通过募集资金,为中华民族的根源之地黄帝陵修建了一个更为宏伟的陵墓。父亲和儿子的人生轨迹有如天壤之别。我要新鲜事2023-05-05 19:32:080001