忆大师:中国近代地理学奠基人 大师竺可桢

竺可桢浙江上虞人。字藕舫。气象学家和地理学家。1918年在美国哈佛大学研究院获得博士学位。1928年任中央研究院气象研究所所长,1929年当选为中国气象学会会长。1935年当选为中央研究院评议员,1948年被选为中央研究院院士。1955年为中国科学院院士。1949年11月中国科学院成立后,任副院长、生物地学部主任、地学部主任、自然资源综合考察委员会主任等职。50年代以来,一直担任中国气象学会理事长、名誉理事长及中国地理学会理事长等职务。1966年被选为罗马尼亚科学院院士。

竺可桢是中国现代地理学的奠基人。1921年他出任国立东南大学地学系主任。作为一个新型的学系,竺可桢亲自讲授地学通论、气象学、世界地理、世界气候等课程,他亲自编撰的《地学通论》讲义是第一份地学课程讲义。在他的培养下,当时在东南大学授业的胡焕庸、张其昀、王庸、朱炳海等,都对我国现代地理学的发展做出过重要的贡献。据此,竺可桢被公认为我国地理学界和气象学界的一代宗师。

竺可桢从事科学研究,从与农业生产密切相关的气象学开始,尤以台风问题为先。以后逐步扩大至气候区划、自然区划、气候变迁、物候学以及自然条件与自然资源综合考察等领域,在理论与研究方法上建树颇多。特别是50年代以来,他明确提出,地理学研究要密切联系实际,尤其要为农业生产服务,为国民经济发展和社会进步服务。撰写了地理学的科学论著和各类文章100多篇,多数已收入科学出版社出版的 《竺可桢文集》 中。

竺可桢根据我国热量和降水量的分布,将农业气候分析和气候区划及自然区划研究紧密联系起来。1931年他在气象资料不足的情况下,按照简单明确、与天然区域符合以及和大气环流相一致的原则,将全国划分为8个气候区域。这项开创性工作为以后的中国气候区划和自然区划研究打下了基础,至今仍有一定科学意义。他认为自然区划工作必须也能够为农业生产服务,在他力主下,中国综合自然区划以气候因素为主,各带的划分主要是气候带的划分。

在50年代进行的自然区划工作中,竺可桢提出亚热带是热带和温带之间的过渡带,充分反映自然地理现象的连续过渡性。他按照实用观点和发生观点,以积温4500℃~8000℃、最冷月的气温2℃~16℃、无霜期240~365天为主要划分指标,亚热带北界接近北纬34°,即淮河、秦岭、白龙江—线直至东经104°,其南界横贯台湾的中部和雷州半岛的南部,即北纬22°30′~21°30′左右。他的《中国的亚热带》一文备受地理学界关注,成为中国自然区划研究的经典著作之一。

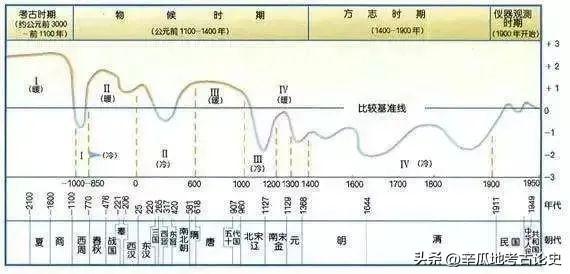

气候变迁是竺可桢毕生研究最多的领域之一,是我国这个研究领域的创始人。他利用古代文献、诗词、日记、地方志中关于气象、物候的描述,各种自然灾害的记载,加上对太阳黑子、极光和彗星等天象的记录,进行对比分析后,开拓出一条学术思想新颖、研究方法不同的探索历史上气候变化的途径,其研究结论与采取同位素和孢粉测年方法进行研究所得的结论基本一致。《中国近五千年来气候变迁的初步研究》是竺可桢晚年发表、影响较广的名作,集中了50年气候变迁研究成果之大成。他凭借资料将中国5000年来气候变化划分成考古时期(公元前3000年到公元前1100年)、物候时期(公元前1100年到公元1400年)、方志时期 (1400年到1900年)和仪器观测时期(1900年以来)。这种分段历史研究的方法,特别是对史前气候变化的研究,是比较罕见的。他认为5000年来的前2000年,黄河流域平均温度比现在高出2℃,冬季温度高3℃~5℃,与当今长江流域相似,后3000年气温曾有一系列波动,最低温度出现在公元前1000年、公元400年、1200年和1700年前后,大体上每隔400~800年发生一次变动,年平均温度变化范围为0.1℃~0.5℃。

竺可桢是我国从50年代初期兴起的自然资源综合考察研究的奠基人,为摸清中国国情、认识我国自然资源特点、探索利用改造途径做出了杰出的贡献。

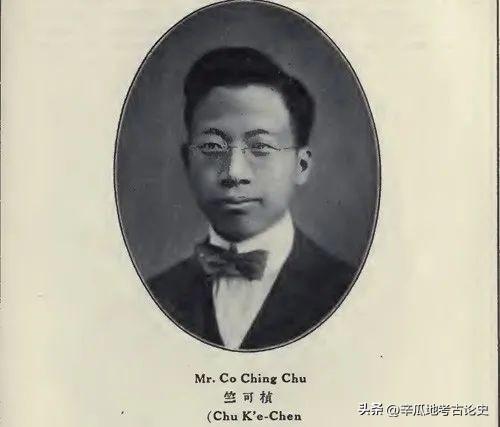

加拿大多伦多大学馆藏《中国名人录》中的竺可桢

加拿大多伦多大学馆藏《中国名人录》中的竺可桢

竺可桢认为:“综合考察工作只有积极地配合和围绕国家的重要中心任务,才能得到顺利的进行。”他指出综合考察不仅要到边远地区去取得第一手资料,更重要的是对这些材料进行系统、综合研究,在认识自然的基础上去有效地利用自然资源。他还一再强调,必须将自然界作为一个整体来研究,在统一规划下进行开发。土地利用必须因地制宜,不能各行其是。例如,治理黄土高原水土流失,必须采取农林牧水综合措施; 坡度在35°以上不能发展种植业; 在干旱地区,必须根据灌溉条件的可能来扩大耕地。竺可桢在60年代的著作 《论我国气候的几个特点及其与粮食作物生产的关系》,就是利用大量第一手资料,进行综合研究的结果,全面论述了我国提高粮食生产有利的气候条件,受到学术界和政府的重视,成为地理学研究密切联系农业生产实际的一个范例。

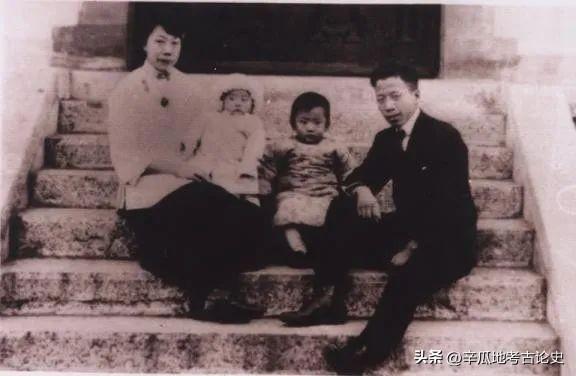

1922年竺可桢家庭照

1922年竺可桢家庭照

物候学作为气候学的姊妹学科,也是他生平研究的方向之一。他从20年代起一直观察和记录物候现象,成为科学家中以大自然为实验室,亲自动手,深入研究的楷模。

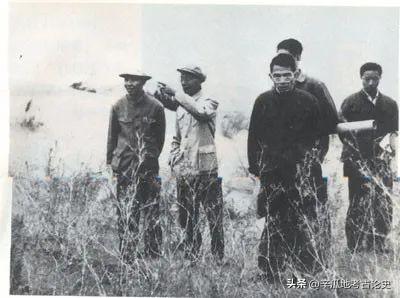

1955年水土保持检查组赴山西考察(左二为竺可桢,左三为黄秉维)

1955年水土保持检查组赴山西考察(左二为竺可桢,左三为黄秉维)

他从浩瀚的古籍史书中,发掘出大量关于物候的记载,从中发现物候现象因地、因时而异,从而总结出我国南方和北方、东部和西部、山地和平原、古代与今日物候变化的规律。他认为,由于中国位于亚洲大陆东部,大陆性显著,大陆性从东到西增加。他以北京和南京为例,虽然两地纬度相差7度强,但反映在物候上的差异,在4~5月间,要比3~4月间要小。这是因为我国在3~4月间南北的温差比4~5月间要大。竺可桢在这方面提出的规律性认识,较之由美国学者A.D.Hopkins提出的霍普金斯物候定律,又增加了新内容。

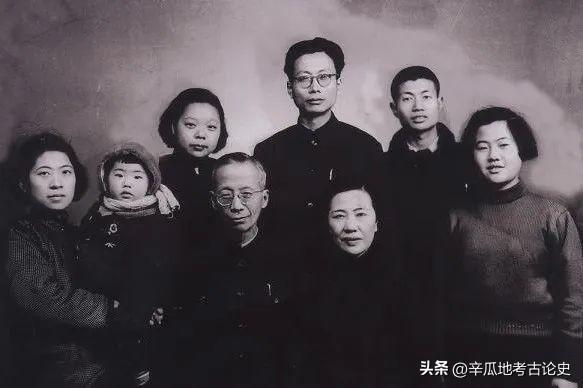

1956年竺可桢家庭照

1956年竺可桢家庭照

竺可桢运用辩证唯物主义的观点,论述了生物个体内因和外因的关系,强调内因是物候变化的根据。他和宛敏渭合著的 《物候学》 中,以 《一年中生物物候推动的原动力》专门一章加以论述,从生理学、遗传学角度讨论了物候变化的奥秘。

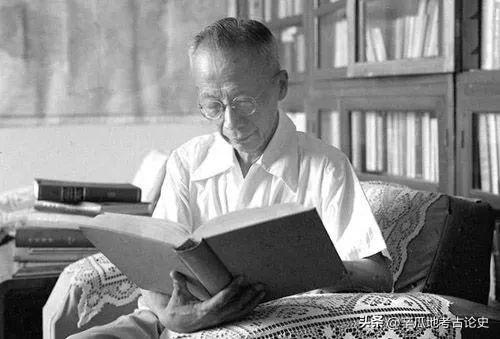

竺可桢在家中阅读

竺可桢在家中阅读

竺可桢十分注重自然科学史和历代科学家的研究,目的是弘扬优秀的中国古代文化和科学研究方法,激励后人的爱国主义精神。他曾评述过宋代沈括 (1031~1095) 和明代徐霞客 (1586~1641) 对推动中国近代地学研究所作出的贡献。1965年他亲自收集资料,撰写魏格纳 (1880~1930) 小传,除了宣传魏格纳献身科学的英勇精神外,同时论述了由魏格纳提出的大陆漂移学说,并给予了肯定的评价。

浙江大学竺可桢塑像

浙江大学竺可桢塑像

竺可桢在提倡地理学密切结合生产实际的同时,又提倡不同学科互相交叉,引进数理化的理论和方法,大力推动地理学科的发展。1959年,他倡议修建风洞实验室,以流体力学理论来观测研究风沙移动规律。使地理学逐步走上了实验科学的道路。他还强调在定位观测的基础上,“加强定性和定量相结合的分析,用最新的科学成就和仪器设备把地理科学武装起来。”在他主持下,以中国科学院5个地理研究所为骨干,加上部门和地方上的地理研究单位,于1966年前在中国大陆上基本形成了各有特色、分工明确的地理学研究体系。这些研究单位的建立和发展,成为20世纪地理学快速发展的明显标志。

文章来源:20世纪中国学术大典·地理学作者:沈文雄

李世民弟弟留下的绝技 成为非物质文化遗产(古代文化)

李世民之弟李元婴研究出藤派蝶画。大家都知道,唐朝风气比较开放,李元英遇到好看的女人就不择手段,于是好色之名不胫而走,这也让李世民跟着操碎了心。可是事情不止于此,李元婴生平最大的爱好就是修建高楼。贞观13年,李世民封李元婴为滕王,被安排到了山东滕州生活。按说李元婴不用建功立业就被封了王,他要是知道好歹,就安稳的享受荣华富贵就好。兴建滕王阁我要新鲜事2023-03-26 19:43:410000长沙马王堆女尸“全面体检”,评估以前保存情况,还能保存多少年

马王堆古尸还能保存多少年?本文作者倪方六1972年,距今两千多年的汉朝古尸(女尸),在马王堆出土,轰动国内外。48年了,已过去近半个世纪。这具中国最著名古尸目前保存情况如何?还能保存多少年?马王堆古尸的出土,可以说是中国考古史上的一大奇迹。当时正处于那个特殊年代,但古尸的保护仍得到了当时国家最高层的关注和重视,国家组织了国内十几所重点医学院校来长沙,对古尸进行全面系统的研究。我要新鲜事2023-05-26 15:20:32000324个节气类型有异,古人为何认定这8个节气最重要?

最重要的节气是哪几个?本文作者倪方六中国的二十节气,是古代中国最重要的发明之一,他影响了历朝历代的中国,直到今天仍是这样。可以说,除了儒学之外,还没有哪一个能有如果大的能量——小孩子最早知道的不是三字经,不是知乎者也,而是节气——过年了,放鞭炮了,有肉吃了。我要新鲜事2023-05-27 11:19:530000施工队发现古墓 居然不是埋葬人(特殊古墓)

施工队发现了一座古墓,古墓里埋葬的一副衣冠,是古人的衣冠冢。当人们说起古墓的时候,自然而然会想到古墓里面埋葬的就是古人,但在前几年有一个施工队在进行道路挖掘的时候居然发现了一座古墓,让他们十分惊奇的是,这座古墓里面埋葬的好像并不是人,难道说在古代也有一些动物或者是什么妖魔鬼怪也能够有自己的坟墓。1.发现古墓我要新鲜事2023-09-05 20:38:530000全国十大考古新发现评选推介活动章程

第一条举办评选推介活动的目的:确认考古新发现,引导学术方向,促进学术交流,普及文物考古知识,宣传文物保护政策,提高全社会参与文物保护的意识。第二条活动组织:1、评选推介活动由中国文物报社和中国考古学会主办,可根据需要增加协办单位。2、评选推介活动办公室设在中国文物报社,是该活动的办事机构。3、评选活动于每年1月启动,3月公布评选结果。4、评选结果公布后,开展相关宣传推介活动。0000