古代未成年人都有哪些叫法?男孩15岁是束发之年,为何要束发?

古人都怎么称呼未成年人?

本文作者 倪方六

6月1日是儿童节,这篇文章就来说说古代的未成年人。

这是将于明天(2017年6月1日)见报的《北京晚报·五色土》“一方钩沉”专栏上文章,摘其部分,供头条号读者先阅读一下。

从《礼记》规定来看,10年以下的幼年,相当于现代少儿阶段;20岁则是未成年与成年的分界线。20岁以下都是未成年,比现在18岁以下要高出2岁。到20岁即成年,要行“冠礼”。冠礼是中国古代特有的成年礼仪,又称“成丁礼”,早期相当隆重,家人、亲友、乡村长老都要参加的。

古代未成年人都有哪些称呼?说起来那就太丰富了。最常见的是,古人喜欢拿孩子头发来说事,通过发型、发式,来区别不同年龄段的未成年人。

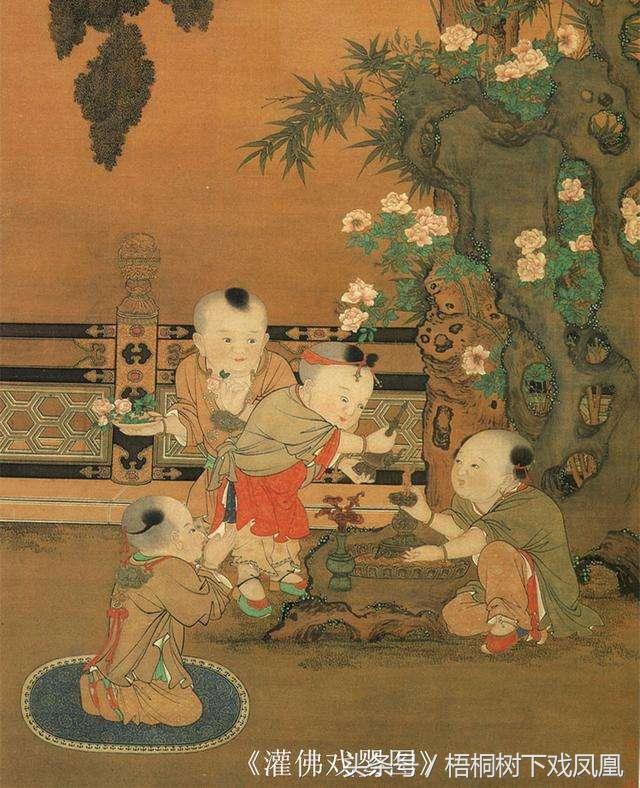

“鬌”,指一个人出生后第一次剪发,也是婴儿期发型。一般在孩子三个月大时,挑个好日子为孩子剪发:男孩子留囱角,女孩留顶发;或者男孩留左边,女孩留右边。此即《礼记·内则》所谓:“三月之末,日剪发为鬌,男角女羁,否则男左女右。”另外,“孩乳”、“襁褓”、“孩抱”等也是指婴儿期的孩子。

古代孩子常留下垂至眉的短头发,这叫“髦”,因此儿童有了“童髦”的代称。

“髫”也是古代儿童发式,头发下垂,故有“髫”字的词汇均指儿童,如“垂髫”、“髫发”、“髫龄”、“髫年”等等。《三国志·魏收·毛玠传》便有“臣垂髫执简,累勤取官”的说法,这是毛玠陈情自述,说自己年少时已负责文册简牍工作,多年的勤勉才取得官位。

孩子稍长,家长最喜欢给孩子留的发式叫“丱”(guàn),头发束成两角,这是先秦已流行的儿童发式。《诗经·齐风》中《甫田》里所描写的儿童,头发就剪成这样:“婉兮娈兮,总角丱兮。”自然凡含“丱”的词汇,基本都指小孩,如“丱童”、“丱岁”、“丱角”、“童丱”。

(古代学童)

在“丱”基础上,又演变出了将头发束为两结的儿童发式,形状如角,通称“总角”,“总角”遂成未成年男女代称。代称男女小孩的,还有“羁贯”一词,这也是一种发式,女称“羁”,男称“贯”。

“总角”有两个发结,如果将头发梳成一个发髻,则称为“束发”,这是男好孩子15岁时始梳的发型大,到了束发之年,就可以上大学就读了。唐诗人李贺《春归昌谷》诗称:“束发方读书,谋生苦不早。”而对应的女孩子长到15岁,则称为“开(及)笄之年”。

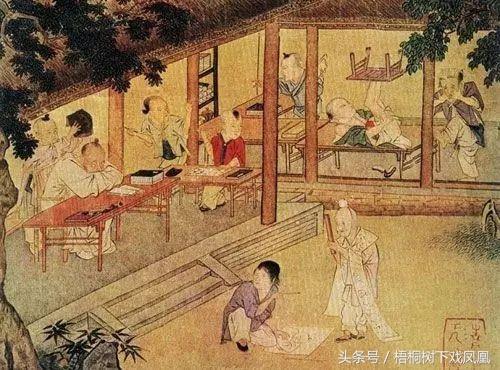

小孩七八岁时开始换牙,称为“龀”或“龆”,《说文解字》释称:“龀,毁齿也。男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀。”古人就此称孩子七八年为“龀毁”、“童龀”、“龀年”“龆年”、“龆龀”等。

(古代七八岁时蒙学)

还有引用文献经典,表示不同年龄段的孩子。如称13岁为“舞勺”,源于《礼记·内则》里“十有三年,学乐、诵诗、舞勺”一语;称15岁为“成童”,或“舞象之年”,则因《礼记·内则》里有“成童,舞象,学射御”的说法。

古人称呼未成年人的用语还有不少,这里不再赘言,有兴趣的读者可以去查查。

(注:部分图源网络)

孙国平|中国东南沿海大陆与岛屿的史前文化关系

点击上方蓝字关注我们!2019年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校专家简介孙国平研究员浙江省文物考古研究所我要新鲜事2023-05-26 06:49:470002盗墓有3种绝器,你知道哪一种最厉害?

原题:民国盗墓三件绝器本文作者倪方六《论语》云:“工欲善其事,必先利其器。”说到盗墓工具,可能有的读者会立即联想到洛阳铲。不错,洛阳铲当然是一种盗墓利器,但盗墓利器并不只有一把洛阳铲。实际上,在更早些的时候,根本就没有专门用于盗墓的工具,只是在盗墓成为一种专业行为、成为一种现象、越来越普遍后,才有了专用的工具。图:警察收缴的盗墓工具:钎、铲、锄均有我要新鲜事2023-05-27 13:03:340000十大考古参评项目 | 浙江余姚施岙遗址

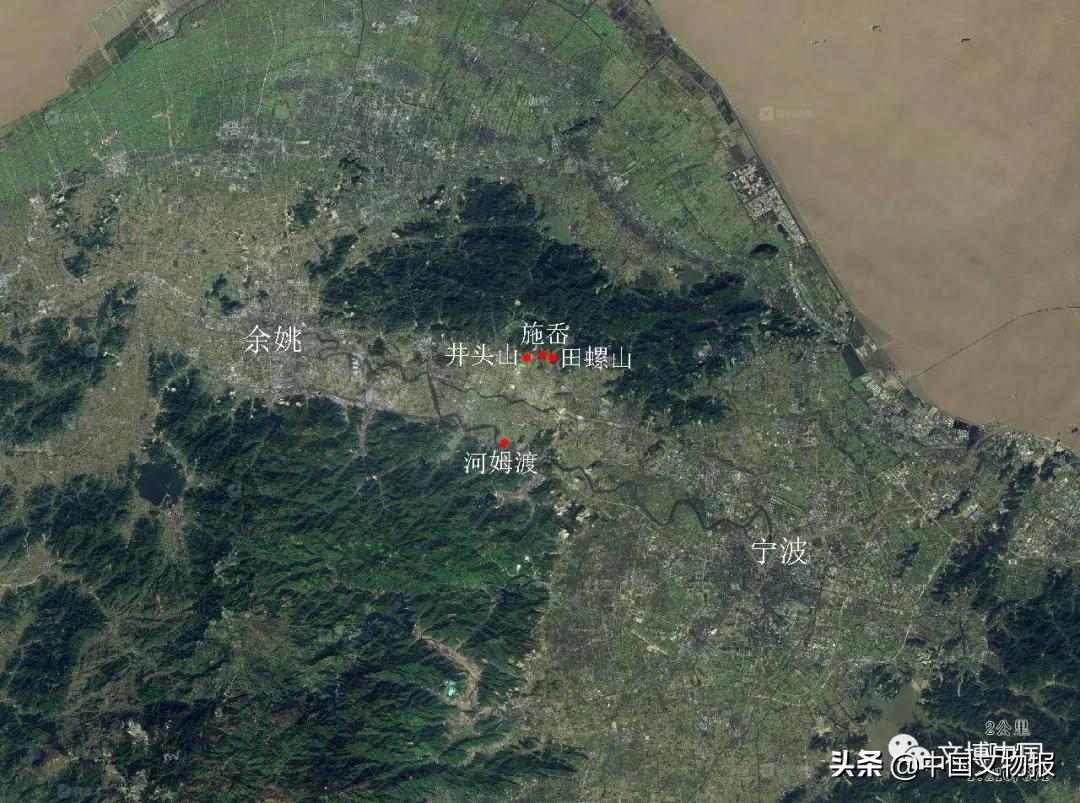

发掘单位浙江省文物考古研究所、宁波市文化遗产管理研究院、余姚市河姆渡遗址博物馆项目负责人王永磊施岙遗址古稻田位于浙江省宁波市余姚市三七市镇相岙村施岙自然村西侧山谷中,地表海拔约1.4-4.2米,东南距田螺山遗址约400米(图1、2)。我要新鲜事2023-05-07 06:17:180000抗日战争之后,中国200多万伪军如何处置?三点说清楚

说起汉奸,应该是中国抗战历史上的一个痛点。每每想起总是愤慨无比,在中华民族低潮的时候,正是该同仇敌忾宁死不屈的时候,而不是窝里横。总是不忍回望这段痛苦的历史,但它却又是无比真实的存在。据不完全统计,伪军的人数曾一度高达200万,那么在抗战胜利后,这些伪军如何处置呢?我要新鲜事2023-05-25 18:27:330000