明朝一进士被诬杖母、奸妹,判凌迟割3600刀,比太监刘瑾多3刀

中国古代的酷刑

本文作者 倪方六

在前面“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说了古代的死刑(见《古代处决死刑犯都是在闹市公开进行,多长时间允许收尸?》一文),这篇文章再来说说这事。

古人称死刑为“大辟”。

凡大辟,都是必死的。怎么处死?清末法学家沈家本曾作考证,其《历代刑法考》共列出了24种,分别是:醢(脯)、炮格、焚、烹、轘、沈(沉)河、陵迟、支(肢)解、磔、要(腰)斩、枭首、戮尸、斩、绞、罄、弃市、笞杀、考竟、剖心、射杀、射鬼箭、生瘗、投崖。

(斩首死刑)

(斩首死刑)

这些死刑是依处决犯的手段和方式来划分的,仅从刑名来看,已够恐怖的,胆小的听说名字就能吓死。

如醢刑,又称菹醢,是把犯人杀死后再剁成肉酱。在刑法史上,最早使用此刑的,是商朝末代之君纣王,《吕氏春秋·恃君览·行论篇》记载了此事:“昔者纣为无道,杀梅伯而醢之。”《史记·殷本纪》也记载:“九侯女不憙淫,纣怒,杀之,而醢九侯。

但从西汉始,中国的司法精神讲究“宽刑”、“慎刑”。《历代刑法考》中所列的20多种极刑,绝大多数都废止了,不再使用,除非特别情况。

中国死刑种类和行刑方式,从汉朝时大幅度减少,逐渐废除。

(環首死刑)

(環首死刑)

据程树德《九朝律考》,汉律中的死刑仅有三种:即枭首、腰斩、弃市。这种刑法理念,影响了中国后世历朝,如晋朝,其死刑与汉律相同,也是枭、斩、弃市三种。

到南北时,南朝将死刑减为两种,如梁,死罪只有“枭首”和“弃市”两种,取消了“斩”。要说明的是,同时期的北朝仍保留不少酷刑,反映了其司法文明落后于南朝。

隋唐时,中国的文帝杨坚代后周建立隋朝后,干脆从法律层面废除酷刑。据《隋书·刑法志》记载,杨坚即位后,修定刑律和制度,使之适合于南北统一后的中国,“蠲除前代鞭刑及枭首、轘裂之法”,仅保留斩、绞二种死刑,所废止的鞭刑、枭首和轘裂均是有名的酷刑。

(机架夹足)

(机架夹足)

但是,到宋朝,刑法又趋严厉,在绞、斩二死刑基础上,推出了恶名昭著的“凌迟”。这在中国司法史上,是一种文明倒退!

所谓凌迟,即用刀一块一块割下犯人身上的肉,也就是俗话说的“千刀万剐”,让犯人在极大限度的痛苦中慢慢死去,这比先秦流行的“五八分尸”更惨!

(五马分尸)

(五马分尸)

据宋马端临《文献通考·刑考六·刑制》记载,宋朝于天圣六年(公元1028年)启用凌迟酷刑,当时是赵祯(宋仁宗)当皇帝,在荆湖一带(今湖北省境内)出现了“杀人祭鬼”的恶俗。赵祯听汇报后非常恼火,批示今后主谋者一律处以凌迟,时民间称之为“剐”。

凌迟杀人手段早在秦汉时即已出现,但未入正式法典,只是“家法”中的私刑。

(死刑凌迟)

(死刑凌迟)

宋诗人陆游认为,到五代时“始于法外特置凌迟一条”,目的是加大死刑的威慑力。其实,凌迟在南北朝时的北齐已成为官刑,开国皇帝高洋便使用过此刑,只是叫法不同,称作“轻刀脔割”。

目前能查到的最早含“凌迟”的刑法条款,出现于“辽律”中。

《辽史·刑法志上》记载,辽国不仅使用和恢复了过去的绞、斩、枭、磔、炮等酷刑外,还有凌迟、支解等极端处决死囚手段。

(石灰腌目)

(石灰腌目)

但将凌迟真正广泛使用的,则在以酷刑著称于史的明代。

开国皇帝朱元璋(明太祖)治国用重典峻酷,犯大逆、恶逆、不道、采生折割等共计13种罪,要判处凌迟。其中的“采生折割”,类似现代活摘。

凌迟在明律属于“非常之法”,常规死罪只有绞、斩二种,但滥用凌迟现象明显。同样是凌迟,刑有轻重之分,直接表现于刀数上,民愤越大,危害程度越高,受刑刀数越多。最少割8刀,并以8为基数,翻倍增加:24刀、36刀、72刀……最多3600刀。

(悬空吊刑)

(悬空吊刑)

明熹宗天启二年进士郑鄤,被阉党诬以“杖母不孝”、“奸妹”等忤逆不道之罪,遭凌迟冤死,被割了3600刀。

实际刀数也存在随意判定的现象,如犯谋反罪的大太监刘瑾,被判割3357刀,比郑鄤少3刀,也就是说郑鄤多3刀。

(竹桥渡仙)

(竹桥渡仙)

姚玉忠盗过最出名的墓,国家重点保护单位/曾想挖秦始皇墓

随着小说和电影的熏陶,盗墓成了一个惊喜、刺激的职业,不过这显然是不对的,因为盗墓是犯法的。过去,盗墓贼存在在于人们想象,而在2014年姚玉忠落网时,我们才发现真的盗墓贼更牛!接下来一起去认识一下姚玉忠,看看姚玉忠盗过最出名的墓。一、姚玉忠盗过最出名的墓,猜测我要新鲜事2023-05-07 19:18:190000「考古词条」铁器时代 · 秦始皇陵

中国历史上第一个皇帝的陵园。位于今陕西省临潼县城东5公里处。秦始皇开创的陵园制度,对此后历代帝王陵园建筑影响很大。1962年陕西省文物管理委员会开始勘察。1974年以来陕西省的文物考古部门联合进行了比较全面的复查。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。我要新鲜事2023-05-26 22:50:230002刘绪:夏文化探讨的现状与任务

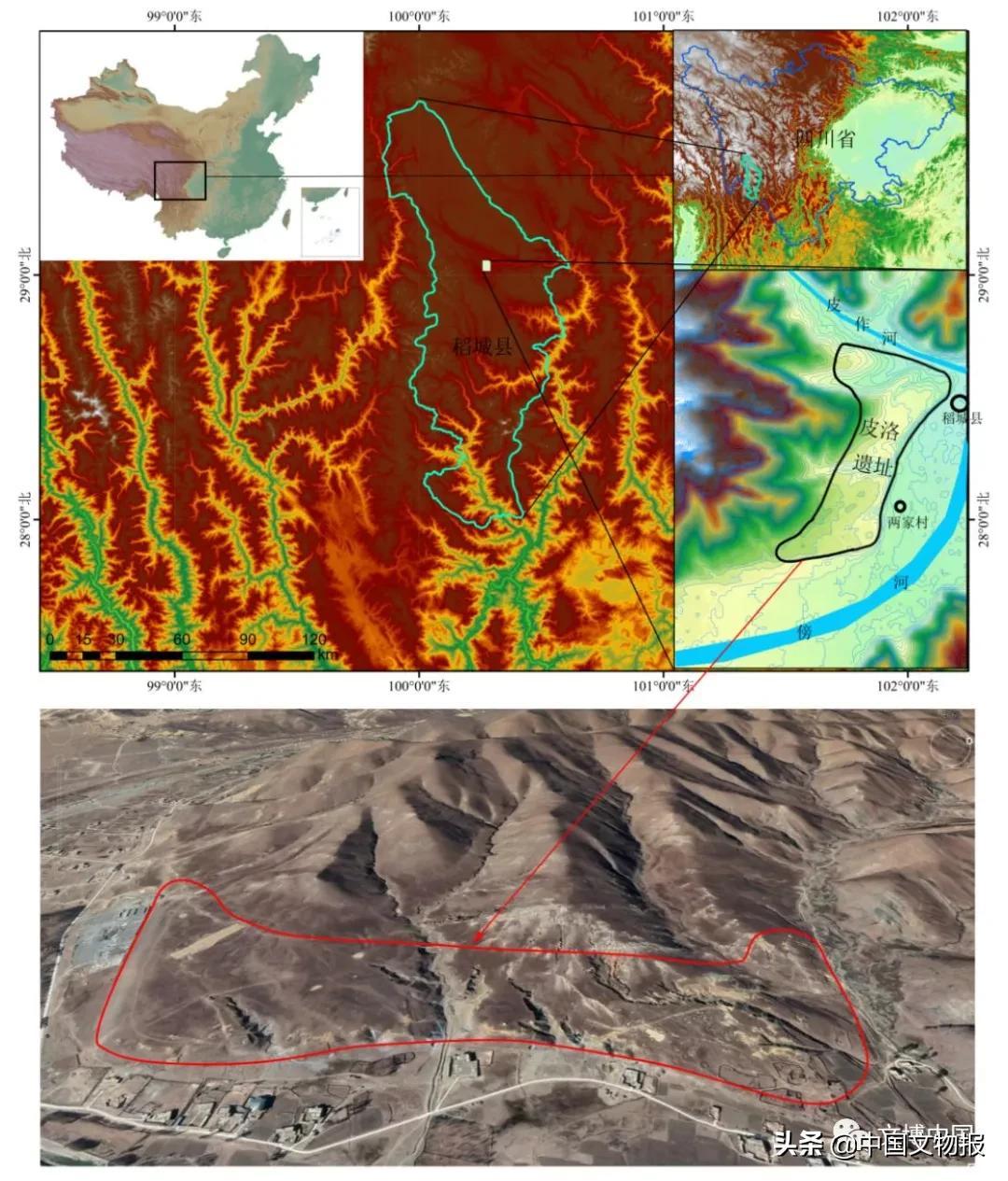

在中国,关于夏文化的探讨,如果从20世纪30年代初徐中舒先生第一次把考古材料与文献记载相结合,提出仰韶文化是夏文化之说开始①,距今已有80多年历史。80多年来,随着考古资料的积累和学者们的孜孜探求,学界已取得相当大的共识。但是,由于考古学的局限以及当时文字材料的缺失,局部存在分歧不可避免,要求百分之百准确也不可能,探索之路仍然漫长。那么,近些年夏文化探讨发生了什么?我们今后怎么办?这是需要关注的。0000十大考古参评项目 | 四川稻城皮洛遗址

发掘单位北京大学、四川省文物考古研究院项目负责人何嘉宁青藏高原平均海拔4000米以上,有“世界屋脊”、“地球第三极”的美誉。高寒缺氧的气候条件对古人类生存构成了严峻的挑战,对青藏高原征服及适应进程也始终是困扰国际学术界的重要课题。我要新鲜事2023-05-07 06:27:520000袁靖,潘艳,董宁宁,司徒克:良渚文化的生业经济与社会兴衰

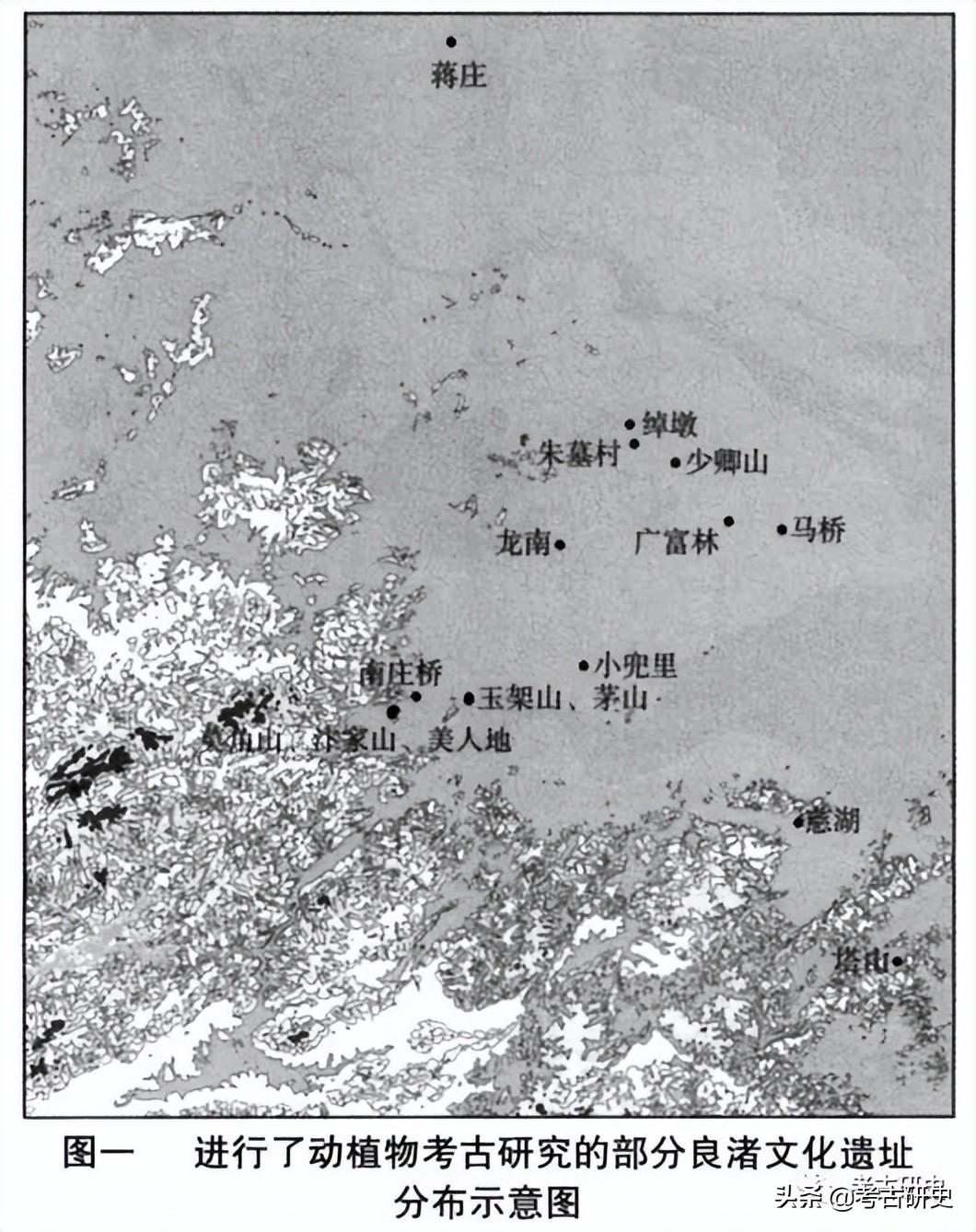

我要新鲜事2023-05-25 23:29:280000