考古证明中国人自古爱吃烧烤,但山东人与河南人烤法不同

古人用来做烧烤食材有哪些?

本文作者 倪方六

想必网友都喜欢吃烤肉吧,很香的,眼下的秋冬时节,正是吃烧烤的流行季。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来聊聊烧烤的考古发现。

(韩国烤肉)

(韩国烤肉)

从现代考古发现来看,烧烤在秦汉之际开始流行起来。如何吃烧烤,在这时也讲究了起来。《礼记·曲礼》中有个“进食之礼”,提了十几条“吃规”,其中一条是“毋嘬炙”,专门针对吃烤肉:不要狼吞虎咽,如此塞满口腔,不及细嚼,吃相不佳。

当时烧烤已成当时贵族的日常食品。像皇家御厨,分工明确,有人专门负责做烧烤,即所谓“炙”。

(烤肉)

(烤肉)

1969年,在陕西西安延兴门村出土一只“上林方炉”,炉系铁铸,分上下两层:上层是长槽形炉身,底部条条形镂孔,形同箅子;下层为浅盘式四足底座,炉身亦有四条蹄足安放于承盘之上,承接炉体漏下的炭灰。

经对炉体铭文的考证,证明是西汉皇家御用之物“炙炉。

(上林方炉)

(上林方炉)

炙炉是做烤肉、烤面饼等食物的专用炉子,可以看成是现代烤炉的“祖宗”。其设计理念相当先进,外形、做工比现代还讲究。考古发现的秦汉以后烤炉就更多了,但基本上没有脱离上林方炉的设计原理和结构,至今如此。

从御用炙炉的发现,可以分析出,西汉皇家和贵族爱吃烧烤。此食俗影响到了后世权贵,如东汉皇家也喜欢吃烧烤,有一件事可以说明。

(春夜宴桃李园图)

(春夜宴桃李园图)

当年负责东汉开国皇帝刘秀膳食的陈正,差点被刘秀以“谋杀”罪名杀掉。原来,他进呈的烧烤上发现一根头发,疑心病重的刘秀由此起疑。

那么,汉朝用来做烧烤的食材都有哪些?考古中也有发现。

1972年正式发掘的湖南长沙马王堆一号汉墓中,除了发现惊人完好的汉代女尸,还出土了写有随葬品名称和数量的竹简312枚,半数以上写的是食品名称 ,其中肉食类中的“炙”品,即烤肉,原料有牛、犬、豕、鹿、牛肋、牛乘、犬肝、鸡等,所用食材相当广泛——这与现代街头的烤烧很像,无所不烤。

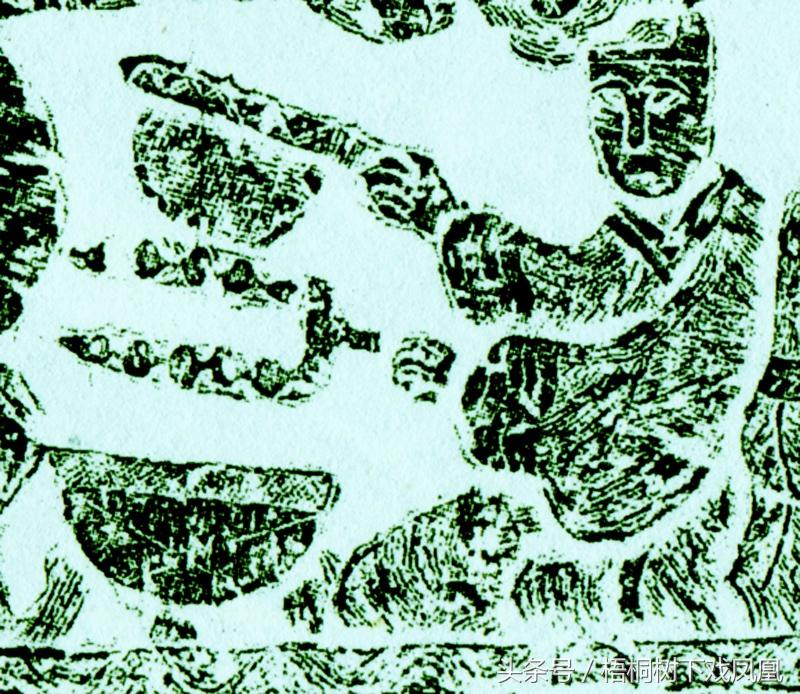

(山东画像石烧烤图)

(山东画像石烧烤图)

从汉朝墓葬和地面建筑发现大量画像石上,也留下了时人做烧烤的情景。

1995年,在山东临沂市境内五里堡村,发现了一座东汉晚期画像石墓。此墓早期被破坏,但留下的画像石中有两方“宴饮”画像石,两图上均有做烧烤场景。

一块画像石分下上两格,上格在宴饮中,下格则是庖厨图:图中有一人正手持肉叉,在三足炉上烤着,对面有一个人手揺扇子在扇风,左边悬挂猪腿、鸡、饮具等。从图上还有剖鱼的画面,或许当年也有“烤鱼”。

(山东画像石烧烤图)

(山东画像石烧烤图)

另一块画像石,是一个穿着花边衣领长袍的男子在烧烤和,他左手持肉串,右手则拿着扇子,炉具也是一只三足铁鼎。这与现代街头常见的一人经营的烤摊惊人相似,不同的是他是坐着操作。

这后一块画像石上所反映的食材,比上一块更丰富:画面上有一食物架,架上挂着鱼、鸟、猪腿、羊头、牛头、兔、鸡、炊具等。

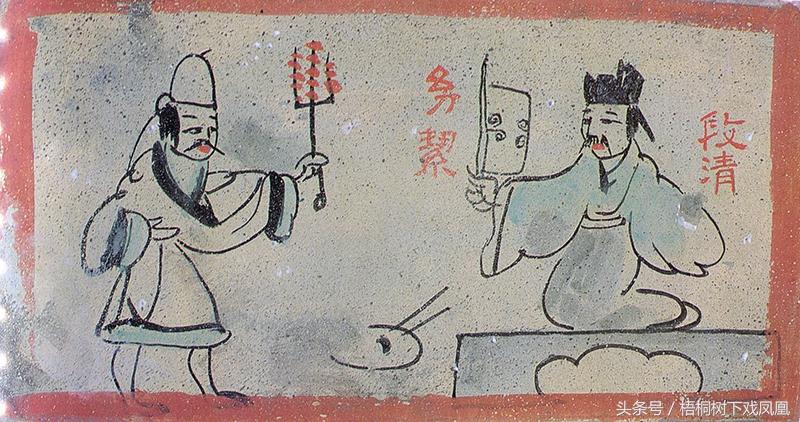

(河南画像石烧烤图)

(河南画像石烧烤图)

早在1961年,从河南密县打虎亭一号墓中也出土了一块厨房画像石。画像将当时主要烹饪方法都表现了出来,中间有一个拿着一把肉串,正在火上烤着。

与山东人的烧烤方法不同,当年河南人不是拿着铁叉做烧烤,而是用竹筷串着烧,所用的炉子不再是三足铁鼎,而是与与现代完全一样的长条形支架烤炉。

(嘉峪关魏晋砖画墓出土的“吃烧烤”砖画)

(嘉峪关魏晋砖画墓出土的“吃烧烤”砖画)

单脊龙:新疆中型恐龙(头顶有片状头冠/埋于准噶尔)

单脊龙是一种斑龙超科恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长普遍只有5米,属于中型肉食恐龙之一,最大的特点就是它的头顶长有一个片状冠饰,一直延伸到鼻部,第一批发现单脊龙化石是在中国的新疆地区。单脊龙的体型我要新鲜事2023-05-10 00:57:260001湖北发现战国贵族墓,出土许多黑色“面条”,考古队:快请专家

枣阳市是湖北省的一座县级市,归襄阳市代管,虽然面积不大,但历史悠久,春战国时期曾是楚国核心地带之一。因此当地曾发现不过不少大型楚墓,九连墩战国古墓便是其中的代表,一经发现便震惊了整个考古界,那么这座墓葬有何特殊之处呢?九连墩战国古墓位于枣阳市当地的一座村子,墓葬有两个特点。首先一点是规模宏大。九座中大型墓葬连成的古墓群绵延近5公里,规模堪比历代皇陵。我要新鲜事2023-05-18 20:47:550000此人被称为千古一帝,却制定一项陋习,令古代女子早早就沦为人妇

现如今这个社会相较于之前可以说是开明到了极点,现代女性婚嫁年龄甚至比古代女子婚嫁晚了整整一轮。随着现代人思想的开化以及现实环境的开放,女性越来越主张独立自主,不再单方面的依靠夫家势力,很多新时代女性都是秉承着自己动手什么不愁的思想。我要新鲜事2023-05-25 15:33:530000纪实:唐墓挖出“外星人头骨”,复原后长啥样?专家怀疑高科技

在二千一年的那个时候,中国的西安,一个深藏着无数历史遗迹的城市,再次展现出了它的神秘魅力。在这个重叠着古老墓穴的地方,唐朝时期的古墓再度被发现,其中的一座,属于唐代的公主李倕。这位公主的墓穴中藏着丰富的宝物,激发了考古工作人员们的热情,他们满怀期待地希望在这些宝物中找到一些具有国宝级的藏品。我要新鲜事2023-06-05 21:17:560000郭俩:盘龙城国家的兴衰暨同时代的历史地图—考古年代学的探索

本文作者:郭立新(中山大学人类学系)、郭静云(中正大学历史系)本文原载于《盘龙城与长江文明国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2016年12月。本次编发时省略了注释和参考文献。若有参考或引用,务请注明。【摘要】本文依靠碳十四测年数据搭建年代框架,在此基础上进行类型学比较,而提出盘龙城国家兴衰的历史的过程及其吴城、三星堆、二里头和郑偃诸邑的历史关系及其时代背景如下:我要新鲜事2023-05-26 23:39:080000