迁葬打开墓室,发现棺上趴着一条一丈多长大黑蛇,移棺后将蛇放回

北魏孝文帝陵位置的考古确认

本文作者 倪方六

在中国历史上,有个少数民族政权在中华多民族融合中的贡献,得到史家的一致肯定,那就是鲜卑族拓跋珪建立的北魏政权。

北魏也是中国南北朝时期北朝第一个王朝,北魏最被肯定、且有改革魄力皇帝并不是拓跋珪,而是拓跋宏,史称“孝文帝”。

(孝文帝塑像)

(孝文帝塑像)

太和十八年(494年),孝文帝以“南伐”为名,迁都洛阳,全面改革鲜卑旧俗,实行汉化。不只服饰、语言汉化,连鲜卑姓都汉化。皇家改姓“元”,拓跋宏给自己取汉名“元宏”,史称“太和改革”。

可惜孝文帝死的过早。太和二十三年四月初一日(499年4月26日),年仅33岁的元宏死于谷塘原(河南省邓州市东南)行宫,谥号“孝文皇帝”,庙号“高祖”,葬于“长陵”。

(幽深墓道)

(幽深墓道)

长陵在哪?史书没有记载,由于年代久远,又没有得到保护,具体位置成谜,过去说法不一!

但现在,其具体位置已被确认,并于2001年被列为国家重点文物保护单位。

如何确认的?这里面很有意思。

(邙山古冢)

(邙山古冢)

长陵在洛阳城北的邙山上,这是毫无疑问的。

据《魏书·高祖纪》,太和十九年(495年),孝文帝,“迁洛之民,死河南,不得还北,于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”后又强调,“迁洛之人,自茲厥后,悉可归骸邙岭,皆不得就坐恒代。”

包括皇陵在内的北魏贵族葬区,经现代考古勘探,在今洛阳市孟津县境内瀍河两侧的北邙山上,北魏皇室,还有九姓帝族、勋旧八姓等贵族,都葬在这一带。这些墓当年都有高大土封土,在1949年后还有很多大坟。

(已被确认的孝文帝长陵)

(已被确认的孝文帝长陵)

如何从中找出长陵?这些年洛阳考古界做了一系列辛苦的勘探工作。

自民国以来,邙山出土了大量古代墓志,其中北魏墓志有300多方。据《洛阳出士石刻时地记》等书记载的统计,志文中写明葬于长陵附近的墓志超过30方,这对寻找到长陵非常有帮助。

民国七年(1918年),洛阳城北南陈庄村西第一冢内出土《元羽墓志》,志文称,“景明二年七月廿九日,迁窆于长陵之东岗。”

(北魏景陵墓砖)

(北魏景陵墓砖)

民国十七年(1928年)阴历十月二十七日,在洛阳城北前海资村北地出土《元鉴墓志》,也提到了“长陵之东岗”:“正始四年春三月廿六附窆于长陵之东岗。”

对确定长陵最有价值的,是文昭皇后高照容墓志的发现。

高照容生前是孝文帝的嫔妃, 后来宣武帝元恪的生母。高氏生前并不是皇后,她的身份是“贵人”,在儿子当了皇后以后追谥她为“文昭皇后”。

(北魏后宫 剧照)

(北魏后宫 剧照)

高氏死于太和二十一年(497年),其死因成谜,是中国古代后宫谜案之一。高氏13岁入宫,人长得非常漂亮,是冯太皇后亲自选入孝文帝后宫的。高氏非常争气,给孝文帝生了元恪、元怀、元瑛(长乐公主)二子一女。

高氏从代京到洛阳,到汲郡的共县(今河南辉县)突然死了,当时有人就传出,是受宠的左昭仪冯润(一说叫冯妙莲)杀害了高氏,冯润无子,心里想收养高氏生的元恪。

(北魏后宫 剧照)

(北魏后宫 剧照)

而冯润还没有妇德,在后宫还暗与假太监高菩萨通奸,给皇帝戴绿帽子。孝文帝发现后,考虑到冯润是冯太后娘家那头的,便孝文帝没有废掉他。但留她是祸害,孝文帝在临死前留下遗嘱——我死后赐她自尽!

为不让外人知道她的丑闻,葬礼规格不要降低,用皇后礼下葬。《魏书·皇后列传》中原话是:“吾死之后,可赐自尽别宫,葬以后礼,庶掩冯门之大过。”

宣武帝元恪就位后,按孝文帝说的办,赐死了冯氏,谥“幽皇后”。

(嫔妃赐死,剧照)

(嫔妃赐死,剧照)

高氏被冯氏害死后,孝文帝也不说破,但给高氏加谥“文昭贵人”下葬。元恪继皇位后,追尊生母为文昭皇后,配飨孝文帝。再后,其高氏被孙子、孝明帝元诩追尊为“文昭皇太后”。

高氏起先并未葬在孝汉帝一起,因为死的突然,地位又低,当时在洛阳城西的邙山上,选了块地,安葬了她,很是局促。后才在原地建陵园,称为“终宁陵”,安排守陵户500家。

(俗称小冢的终宁陵)

(俗称小冢的终宁陵)

到高氏孙子元诩、北魏肃宗做皇帝 ,认为祖母的陵墓是“孤茔”,以完成先帝(宣武帝元恪)遗愿名义,将高氏迁葬到孝文帝的长陵一起,并上“太后”尊号,以“正姑妇之礼”。

高氏迁葬长陵区域后,陵号仍叫终宁陵,具体位置在“长陵墓域西北六十步”。

(北魏宣武帝景陵棺材)

(北魏宣武帝景陵棺材)

有一个蹊跷事,迁葬时,打开高氏陵墓地宫,出现了意外的一幕。据《魏书·皇后列传·孝文昭皇后高氏》,有条一丈多长的黑色大蛇,趴在棺材上,一动不动,大蛇的头上有一个“王”字。当时,蛇就是龙,是灵物,将高氏的棺材迁走后,又将大蛇放回了原处。此处废陵,后称“盘龙冢”,出处就在这里。

到了民国年间,高氏迁葬长陵的墓被盗墓者光顾了。

民国三十五年(1946年)阴历二月,文昭皇后的墓志被盗墓者从洛阳城北官庄村附近,俗称“大小冢”的小冢里盗了出来。因为志石太厚,运走不方便,盗墓者将墓志剖为两段,在墓道中打碎。除了墓志,还盗出了随葬陶器数十件。

(北魏宣武帝景陵入口)

(北魏宣武帝景陵入口)

当时,墓室内淤满了泥土——应该被古代盗墓光顾过。墓室是“八卦穿顶”,因为淤泥太多,墓室内的陶器并没全盗出来。

这事是当年二月初四,《洛阳出士石刻时地记》作者、洛阳碑石藏家郭玉堂,在后海资村小饭馆前李庄,一姓李的人一一告诉他的。后于当年十二月廿八,文昭皇后的墓志运到海资集市上,被郭玉堂购藏。

这在《洛阳出士石刻时地记》一书中有记录。

1956年,郭玉堂将墓志捐献给了河南省文物工作队第二队,后转交洛阳博物馆。现藏洛阳市文物工作队。

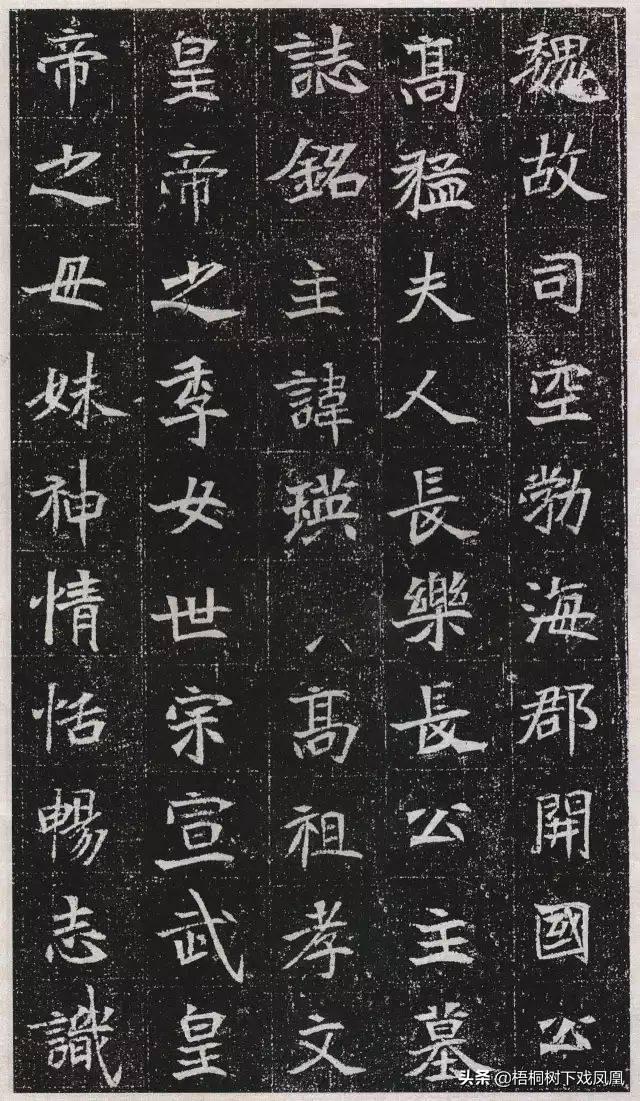

《文昭皇后女儿长乐公主元瑛墓志》

《文昭皇后女儿长乐公主元瑛墓志》

(《文昭皇后女儿长乐公主元瑛墓志》,局部)

(《文昭皇后女儿长乐公主元瑛墓志》,局部)

见到这方墓志,考古专家十分惊喜!

结合墓志出土地,和志文中“衤付高祖长陵之右”的记载,加上“文昭迁灵于长陵光兆西北六十步”的记载,很容易考证官庄村东的小冢,就是文昭皇后之墓。那么,在其东南的封土更大的大冢,便是孝文帝的长陵。

而在长陵周边出土、记有葬于长陵附近的30余方墓志,墓主都是北魏宗室,这也说明这大冢就是长陵,因为只要他们帝族才有资格围着长陵埋葬。

(已被确认的孝文帝长陵)

(已被确认的孝文帝长陵)

(孝文帝长陵碑)

(孝文帝长陵碑)

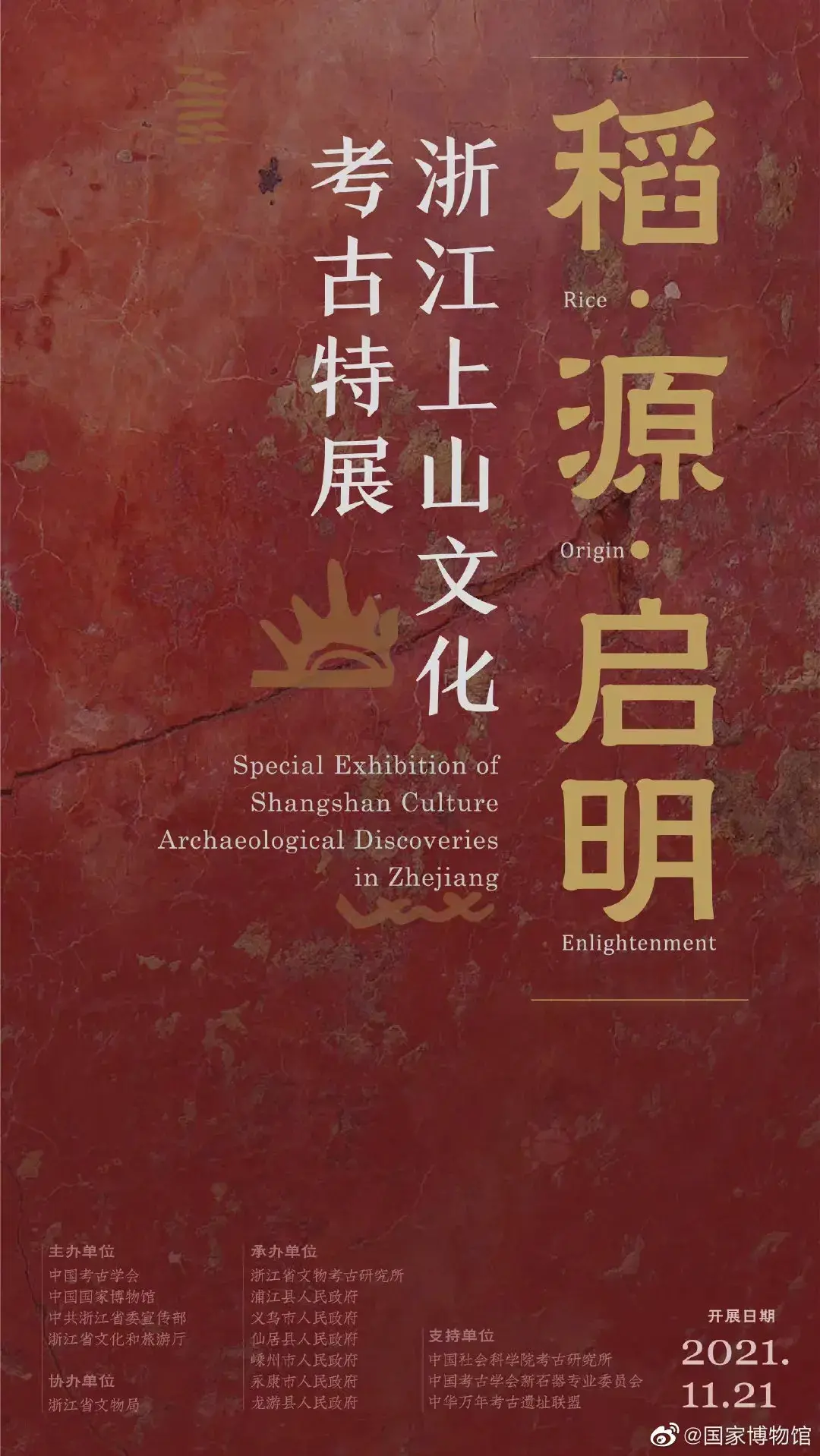

干饭人,一万年前的稻米什么样?去国博看“稻?源?启明——浙江上山文化考古特展”

今日,“稻?源?启明——浙江上山文化考古特展”在中国国家博物馆开幕。该展览共展出上山文化早、中、晚三期文物近200件,包括最早的炭化稻米、最早的彩陶、最早的定居村落遗迹等上山文化重要标志性遗存。我要新鲜事2023-05-07 09:40:340000孔子姓什么?别说问题弱智,他祖上真的不姓“孔”

孔子祖上姓“子”不姓“孔”本文作者倪方六在“礼·遇中国”跨国文化交流活动中,与北大孔庆东教授交流颇多,成了“兄弟”。他说他姓“孔”,我名字有“方”,合称“孔方兄”。更有意思的是,他一说到孔子,满嘴都是“我们老孔家”。孔子真姓孔么?我要新鲜事2023-05-26 23:18:560000畅游8000年“海鲜饕餮”胜地——浙江宁波余姚井头山遗址

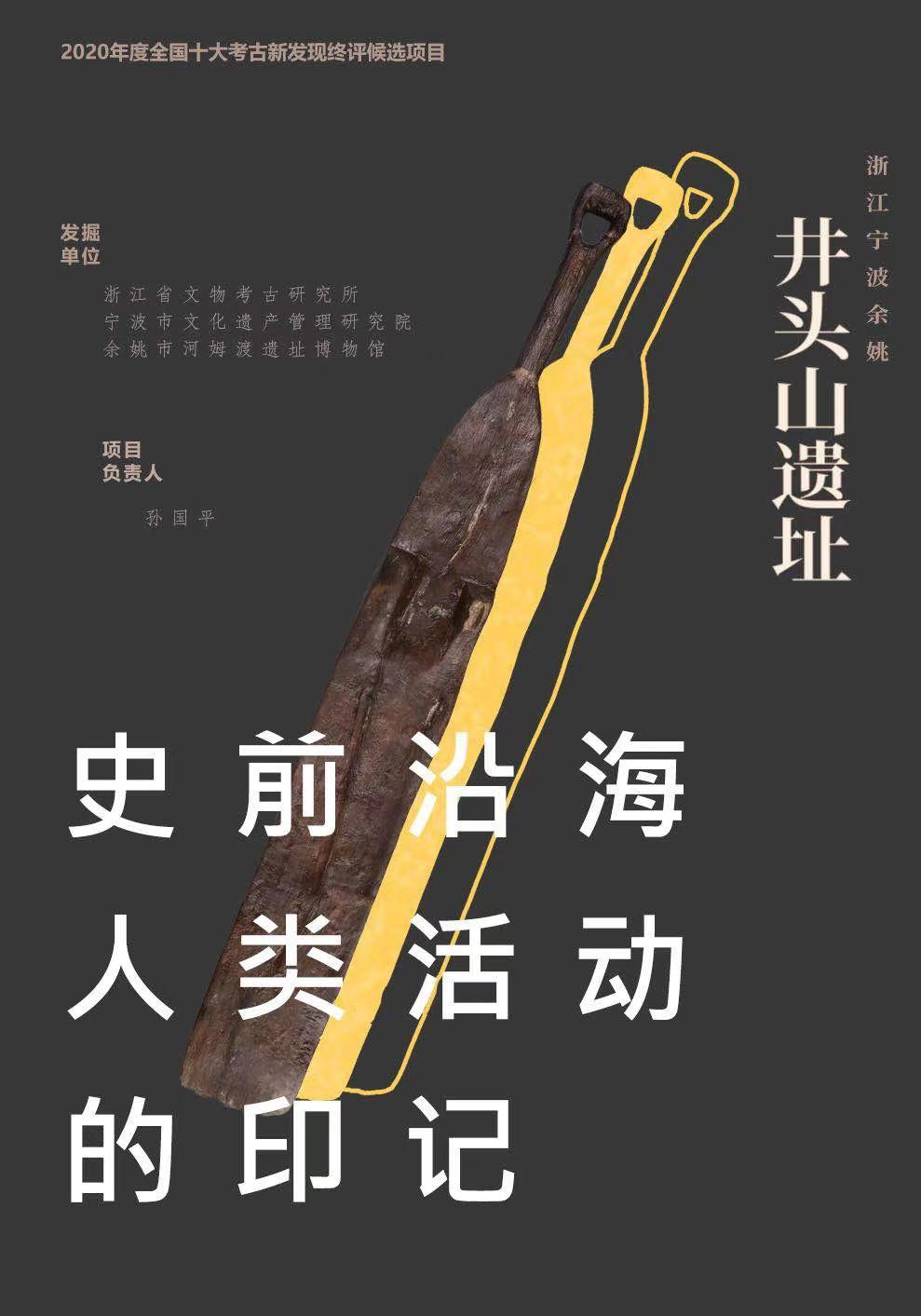

(海报设计:黄颖霞)发掘单位浙江省文物考古研究所宁波市文化遗产管理研究院余姚市河姆渡遗址博物馆项目负责人孙国平▲井头山遗址地理位置图▲井头山遗址、河姆渡遗址、田螺山遗址我要新鲜事2023-05-07 18:50:460000学习:中国古代陶瓷专题:元明清釉下彩绘瓷

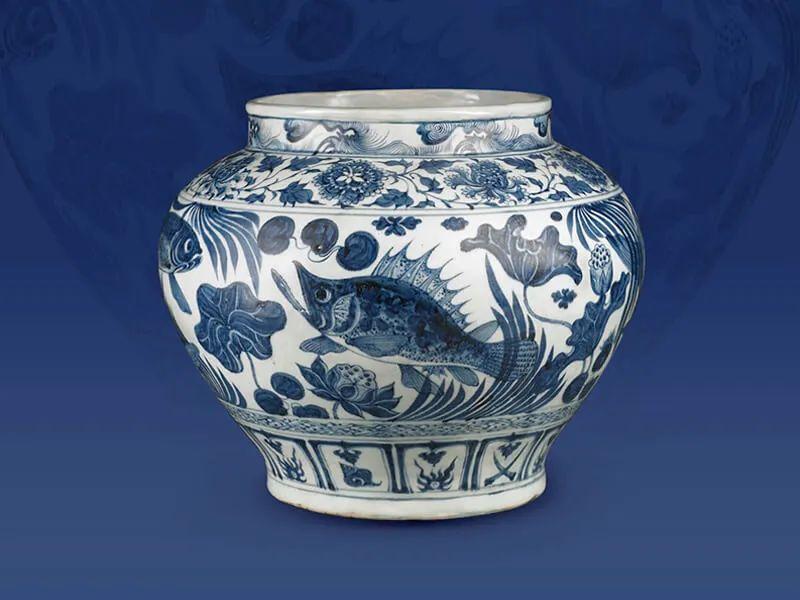

#走进博物馆#釉下彩绘瓷的做法是在素坯表面绘画纹饰,施加釉料之后烧成的瓷器,因为纹饰位于釉层下方而得名。此一彩类起源于三国东吴时期,成熟于唐代长沙窑,并往下传承到元明清三代。元明清三代的釉下彩绘瓷以钴、铜、铁为着色剂绘画而成,既有单色彩绘,也有双色或三色并用的作品。本文分元青花、明洪武釉里红、明永乐青花釉里红、明宣德青花釉里红及清康熙釉里三色五项,说明釉下彩绘瓷的概况。1.元代青花我要新鲜事2023-05-25 10:28:320000安特生眼中的万象中国与他的《龙与洋鬼子》

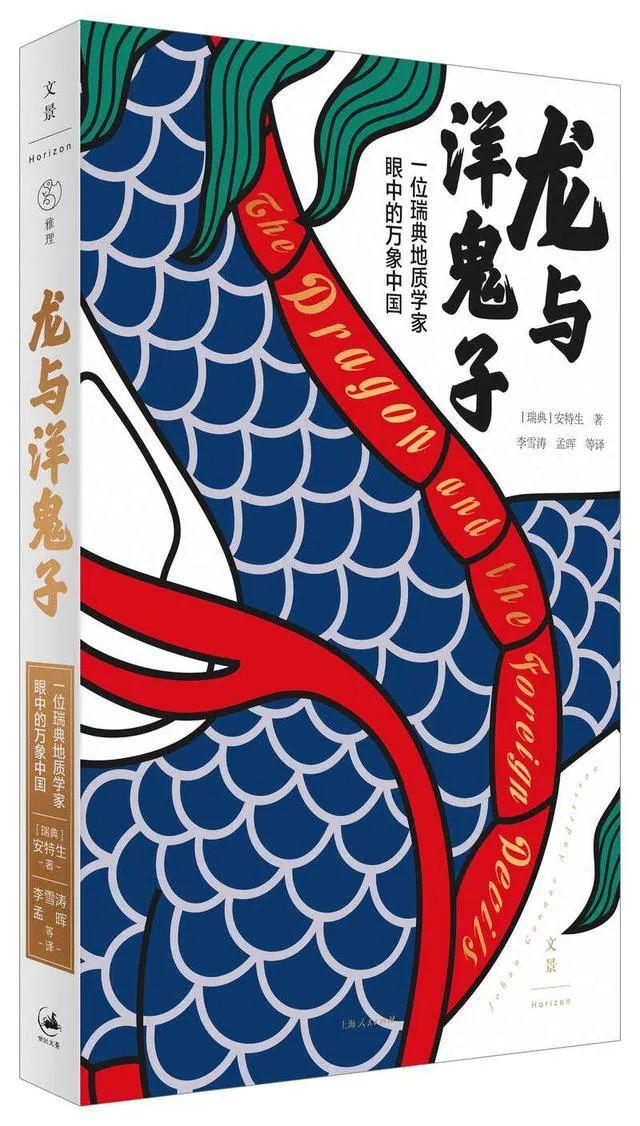

中国史前史研究的发端在很大程度上是中外考古学家合作的结果,安特生在史前考古方面的专业素质与丁文江的远见卓识成就了中国现代考古史上的这番伟大事业。中国文化的特质究竟是什么?安特生认为是一种挑战时间的力量。尽管他在中国一直是一位“洋人”,但他一直保持着对中国人的一种热爱。他对中国的未来充满希望和期待,并且他认为,中国的未来一定不仅仅是中国文化的自然发展,而且是东西文明的融合。我要新鲜事2023-05-26 09:49:460000