什么样人群最容易暴发传染病?中国有一汉字透露出秘密,至今严防

中国汉字“疫”里藏的秘密

本文作者 倪方六

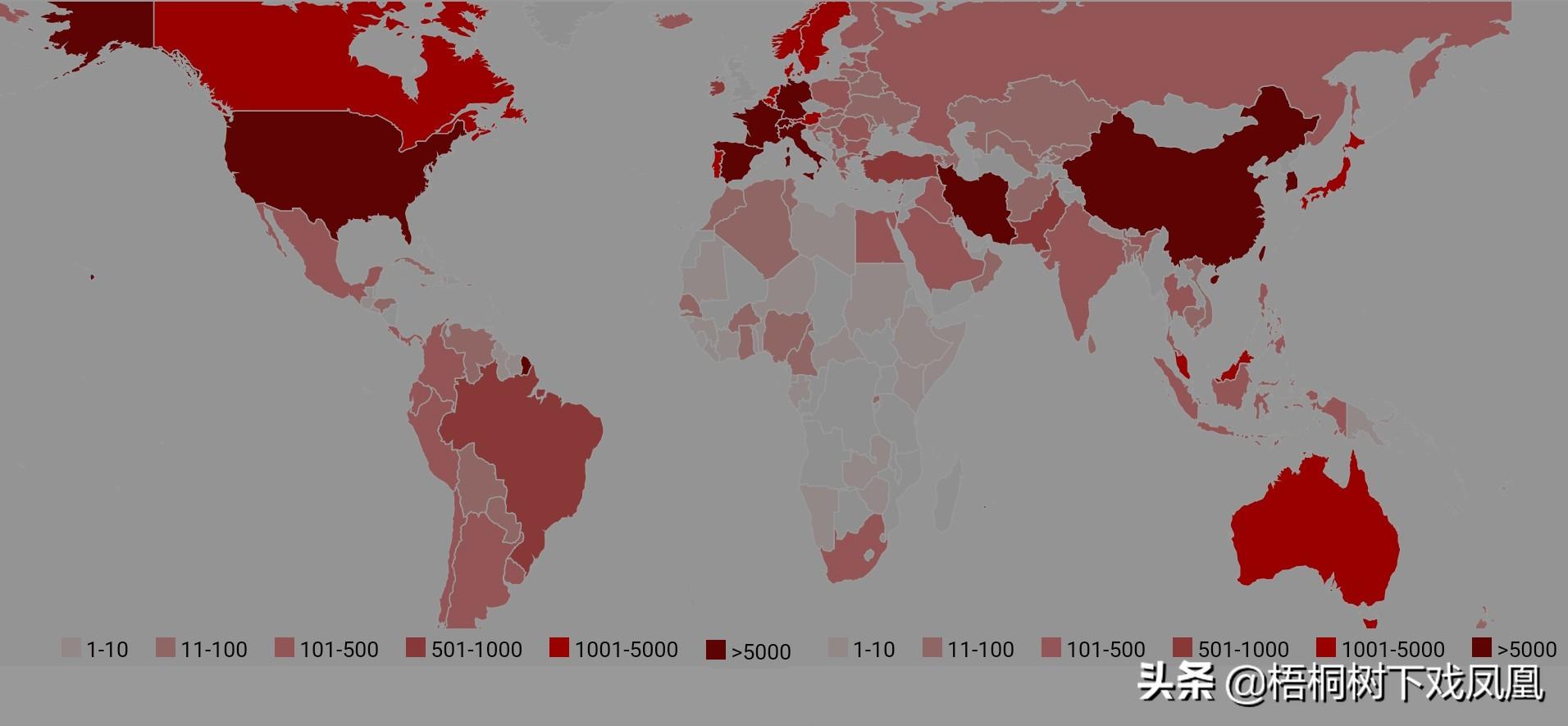

新冠病毒已在全球流行,截至2020年3月21日16:39,国外累计确诊193838人,远超中国确诊数81439人,其中3月20日增28888人,3月21日新增22217人,在用红色标示感染地区的世界地图(见下图)上,整个地球正在由浅红慢慢变深红。

世界疫情地图

世界疫情地图

但有一个现象大家发现没有?疫情这么严重,鲜有一个国家报出军队有人感染。军营真是另外一个世界?这是不可能的,军人也是人,病毒面前人人平等。之所以不见报道,众所周知,这是军事机密,军情不可外泄!

这种“瞒报”做法各国心照不宣,并不是现代才有的事,自古即然。军情外泄,麻烦大了,万一让敌方知情了,乘机杀过来,岂不坏大事!

古代军中疫情如何?告诉你,军队是最容易暴发传染病的地方!

现代军中防疫

现代军中防疫

在所有群体中,军人预防传染病是最严格的,也是最被重视的,而传染病引起人类重视,首先就是因为军队,而非民间。

这一说法,汉字文化学上可以找到证据——疫情之“疫”字的形成,透露了这一远古的军中秘密。

疫念yì,即指传染病。东汉许慎《说文解字》称,“疫,民皆疾也。”意思是,老百姓都得病了,才叫疫。

从“疫”字的组成结构上看,由代表疾病的“疒”头,加上“殳”字。依《说文解字》说法,“疒”表示此字的属性,与疾病有关,而“殳”表示读音。

古兵器殳

古兵器殳

但“殳”念shū,而不是yì,这又为什么?其实这是汉字简化给我们造成的困惑,“疒”下之“殳”本是“役”,为了书写方便,后来将偏旁“彳”省略了。

或许有网友又会问了,为什么“疒”下是“役”,而不是其他字来表示读音?这正是传染病最早被人类认识的开始——因在服役军人中间传播,很多服役军人被染病了。

这种情况同样可以从“役”字结构中看出端倪。

古“役”字写作“伇”,在殷墟甲骨卜辞中,已发现了“伇”字。据徐中舒《甲骨文字典》,甲骨文“伇”字主要有四种形状,虽然有变化,但基本上是“一个人 一把殳”。见下图——

甲骨文“役”

甲骨文“役”

殳,是古代一种三边有棱的兵器,古尺长一丈二尺,是古代步兵使用的五大常用冷兵器之一。五大常用冷兵器即弓、殳、矛、戈、戟五种兵器,古人称为“五戎”。守边站岗,士兵手中必拿殳,而“伇”的本义,就是“戍也”,守卫边防的意思。

《诗经》有多首诗都写到了先秦士兵戍边情况,其中《采薇》一诗写的是戍边军人返乡感受。西汉《毛诗序》说到《采薇》诗时,序称,“以天子之命,命将率遣戍役,以守卫中国,故歌《采薇》以遣之。”

先秦将士(剧照)

先秦将士(剧照)

后来单人旁的“伇”,被写成双人旁的“役”,这一改变让字义更形象了——表示两人、多人扛着殳巡逻,而不是一人站岗。

古今军人都是非常辛苦和危险的,频繁作战,疲劳行军,身体健康大受影响,对疾病的抵抗力下降,很容易染病的。在受到死亡威胁的同时,还要遭传染病侵害。

而军人都是集中管理,全部聚集而居,如果一人染病,便可能很快传开,形成规模传染。

古代兵营(剧照)

古代兵营(剧照)

因为大面积的传染性疾病易发生于军中,人们干脆称为之为“役”或“役病”。而随着服役人群和范围的扩大,不再限于军役,也可能是劳役,平民、犯人都可能服役,为表示区别性质,遂在“役”上添个“疒”头,于是有今天的“疫”字。

上述是从汉字文化学的角度,对军中疫情的分析和理解。事实也正是这样,从二十四史上便可以查索到,古代中国军中暴发和流行传染病,受传染病伤害的记载太多了。

古代劳役场景(绘画)

古代劳役场景(绘画)

仅两汉时期,军中便发生了许多疫情——

公元前181(吕雉七年):西汉征南粤军中发生传染病,“会暑湿,士卒大疫,兵不能逾岭。”(《汉书·西南夷南粤朝鲜传》卷九十五)

公元15年(天凤二年):王莽新朝征伐西南句町国的军队发生传染性,“平蛮将军冯茂击句町,士卒疾疫,死者什六七。”(《汉书·王莽传》卷九十九)

王莽登基(剧照)

王莽登基(剧照)

公元15-17年(天凤二年至四年):王莽新朝平叛西南益州军队中一直流行传染病,“莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士,赋敛取足于民。出入三年,疾疫死者什七。”(《汉书·西南夷南粤朝鲜传》卷九十五)

公元22年(地皇三年):农民起义军绿林军中暴发传染病,“还入绿林中,至有五万余口,州郡不能制。三年。大疾疫,死者且半,乃各分数引去。”(《后汉书·刘玄传》卷十一)

公元44年(建武二十年):马援征伐西南军队从交趾(部分在今越南境内)回京,发生传染病,“二十年秋,还京师,军吏经瘴疫死者十四五。”(《后汉书·马援传》卷二十四)

马援(塑像)

马援(塑像)

公元49年(建武二十五年):马援军中再次发生传染病,连马援也被传染上了,“会暑湿,士卒多疫死,援亦中病。”(《后汉书·马援传》卷二十四)

公元162年(延熹五年):皇甫规率军队讨伐陇右,军中发生传染病,“军中大疫,死者十三四。”(《后汉书·皇甫规传》卷十五)

公元207年(建安十二年),曹操军中发生传染病,“先主与吴军并进,追到南郡,时又疾疫,北军多死,曹公引归。”(《三国志·蜀书·先主刘备传》卷三十二)

赤壁之战曹操大败(剧照)

赤壁之战曹操大败(剧照)

公元208年(建安十三年),赤壁之战中曹操军中发生传染病,“公至壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。”(《三国志·魏书·武帝操纪)卷一)

“瑜、普为左右督,各领万人,与备俱进,遇于赤壁,大破曹公军。公烧其余船引退,士卒饥疫,死者大半”(《三国志·吴书·吴主权传》卷二)

公元217年(建安二十二年),征伐吴国的曹魏军,到达今安徽巢湖一带时,发生传染病,“与夏侯惇、臧霸等征吴。到居巢,军士大疫,朗躬巡视,致医药。遇疾足,时年四十七。”(《三国志·魏书·司马朗传》卷十五)

……

夏侯惇(剧照)

夏侯惇(剧照)

两汉军中实际发生的传染病,绝不仅仅上述所列,从当时的医书医案例中推测出当时的疫情。而两汉军中疫情,以东汉晚期最为严重,几乎年年都有。其中,有两次军中暴发传染病,对曹魏军影响极大。

一次是在公元208年,赤壁之战期间暴发的传染病。

赤壁之战是中国历史上第一次在长江流域进行的大规模江河作战。虽然孙权和刘备联手抗曹,但实力远在曹操之下,正常情况下曹操取胜没有问题。真如此,则后面三国鼎立局面就不会出现,中国将仍是大一统局面。

电视剧《三国演义》(剧照)

电视剧《三国演义》(剧照)

但曹操失败了。为什么会失败?并不是因为诸葛亮的神机妙算,也非周瑜神奇的一把火烧连营,而是曹军暴发了严重的传染病。

赤壁之战期间,曹军很多士兵并不非战死,实乃病死。在严重缺乏战斗力的情况下,曹操只好率军退返。曹操这走,孙刘分占荆州,奠定了三国鼎立的基础,否则不会有三国这出戏。

可以说,传染病改变了战局,也改变了汉末中国历史的走向。

兵败后的曹操(剧照)

兵败后的曹操(剧照)

再一次是在公元217年,曹魏军征讨吴国途中暴发的传染病。

当时的情况是,司马朗与夏侯惇、臧霸等征讨吴国,到达居巢时军队中出现恶性传染病。司马朗亲自去视察,派送医药,结果也被传染上了不幸去世,时年仅47岁。而徐干、陈琳、应玚、刘桢等名士名将,也都是在这一年因为感染瘟疫而病死。

这次传染病发生范围很大,不只《魏书》有记载,《吴书》上也有记载,比建安十三年湖北境内发生的传染病还严重,不少人家死绝了。

古代战争场面(剧照)

古代战争场面(剧照)

作为亲历者,时才子曹植在《说疫气》中这样描述道:“建安二十二年,厉气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,点圔门而殪,或覆族而丧。”

而在当时,这些军中传染病情况是被严格保密的,事后对方才知情。

因为传染病对军队战斗力和国防影响太大,非同小事,中外军中防控传染病都是首先要考虑的,与战略战术一样,会有预案,至今如此。

古代战场死人(剧照)

古代战场死人(剧照)

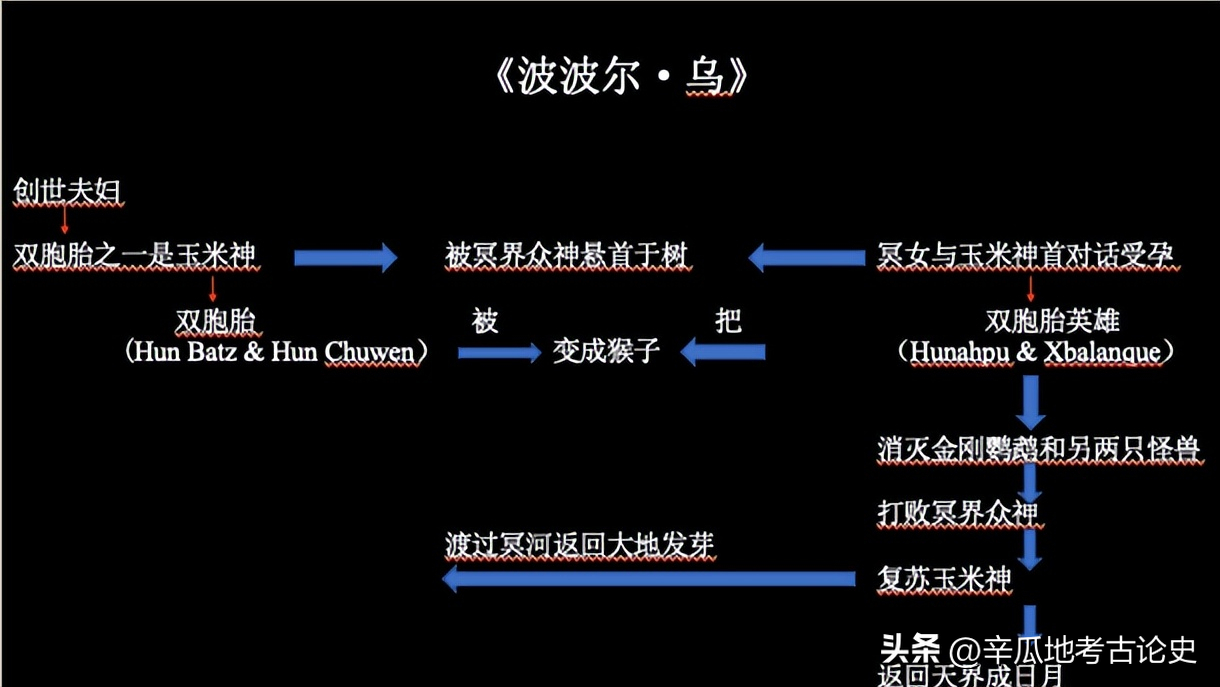

讲座:王海城:考古所见古代中美洲的创世神话和宇宙观

本讲的内容以中美洲的创世神话在数个文化中的艺术表现为主要轴线展开。王海城老师首先从阿兹特克时期留下的本土手抄本以及殖民时期西班牙修士等记录下的美洲文化历史著作入手,具体地介绍了中美洲各地创世神话和宇宙观中的两个共同点。我要新鲜事2023-05-27 13:03:320000“柳州八贤”妻子墓被发现,专家:这是文物,但是我们肯定不保护

我要新鲜事2023-07-12 18:40:330000禽龙类植食恐龙:原赖式龙 头部占身体六分之一(长达1米)

原赖式龙诞生于白垩纪晚期,因为最早的一批化石是在1998年于美国犹他州的白垩地层中发现的,当时认为它可能是赖式龙的最原始形态,所以便将其取名为原赖式龙,但之后却发现它可能属于鸭嘴龙超科恐龙。原赖式龙的最大特点就是颅骨很长。原赖式龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 08:38:470002小河公主容貌复原图:美丽的混血女孩(脸上挂着微笑)

曾经在我国新疆的罗布泊流域,人们发现了一具女性干尸,将其取名为小河公主,据说她是美丽的楼兰人,被发现时脸上还带着清晰可见的微笑,因此很受世人关注,考古学家甚至将小河公主的容貌进行了复原,那么小河公主容貌复原图到底什么样子呢?下面就跟着探秘志一起来看看吧!小河公主容貌复原图我要新鲜事2023-05-10 21:47:170000