李学勤:炎帝、黄帝的历史统绪

从现代的古代史和考古学的角度,怎样去看待我国世代相传的炎黄二帝事迹,是一个长期没有得到解决的课题。

众所周知,司马迁的《史记》始于《五帝本纪》,而《五帝本纪》开端就是黄帝的史事,也提到炎黄二帝的关系。这样重要的记载,我们是不能忽略过去、不予研究的。

如不少学者在讨论炎黄文化时所说的,古史传说从伏羲、神农到黄帝,表现了中华文明萌芽发展和形成的过程。《史记》一书沿用《大戴礼记》所收《五帝德》的观点,以黄帝为《五帝本纪》之首,可以说是中华文明形成的一种标志。本纪所说黄帝,“迁徙往来无常处,以师兵为营卫”,尚有部落时代的遗风,而设官置监,迎日推策,“顺天地之纪、幽明之占、死生之说、存亡之难,时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾(蚁),旁罗日月星辰水波、土石金玉,劳勤心力耳目,节用水火材物”,又表现出早期文明的特点。因此,以炎黄二帝的传说作为中华文明的起源,并不是现代人创造的,乃是自古有之的说法。

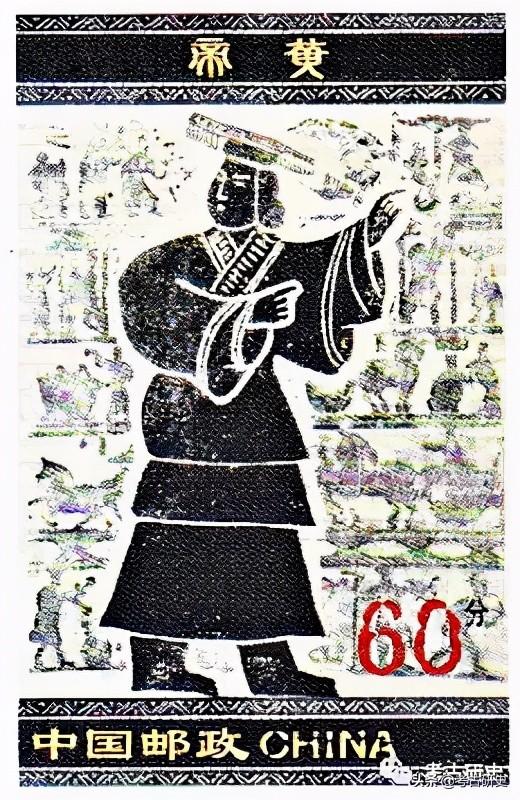

轩辕黄帝像

《五帝本纪》受《五帝德》内容的限制,对于炎帝所论不多。《史记》三家注于此做了补充。《史记正义》佚文云:“炎帝作耒耜以利百姓,教民种五谷,故号神农;黄帝制舆服宫室等,故号轩辕氏;少昊象日月之始,能师太昊之道,故号少昊氏,此谓象其德也。”(1)可见炎帝与中华文明的起源也有密切的联系。炎帝、黄帝之间的关系,在古书中有几种不同的说法。一种流行的说法是讲黄帝和炎帝是兄弟两个,都是少典氏之子,如《国语》云:“少典娶于有氏,生黄帝、炎帝。”实际传说中的某人生某人,每每并非直接的亲子关系,这是研究中国古史传说的学者所熟知的。《史记索隐》对此有很好的考证,指出:“少典者,诸侯国号,非人名也。……炎、黄二帝虽则相承,如《帝王代(世)纪》,中间凡隔八帝,五百余年,若以少典是其父名,岂黄帝经五百余年而始代炎帝后为天子乎?何其年之长也?又案《秦本纪》云:‘颛顼氏之裔孙曰女修,吞玄鸟之卵而生大业,大业娶少典氏而生柏翳。’明少典是国号,非人名也。黄帝即少典氏后代之子孙……故《左传》‘高阳氏有才子八人’,亦谓其后代子孙而称为子是也。”这里有两点需要注意:第一,少典不是个人,而是一个方国部族的称号,炎帝、黄帝都由少典氏衍生分化出来。第二,炎帝、黄帝相隔年代较长,而炎帝早于黄帝,据《帝王世纪》讲,其间共历八世。

还应该说明,炎帝与黄帝分别居处在不同的地区。黄帝的区域比较清楚,大家知道,传说他都于新郑。黄帝亦称有熊氏,新郑号称为有熊氏之墟,也就是黄帝居处的故址。这个地点刚好在中原的中央,所以黄帝可以代表中原地区是很清楚的。本纪说他“东至于海,登丸山及岱宗;西至于空桐,登鸡头;南至于江,登熊、湘;北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”。其活动的范围即以中原为轴心。炎帝则不然,传说中他虽长于姜水,但是“本起烈山”(2),都于陈。陈在淮阳,这乃是豫东南的地方。《山海经》说炎帝之后有祝融,祝融之后有共工,是南方的系统。所以我们看到,黄帝、炎帝代表了两个不同的地区,一个是中原的传统,一个是南方的传统。这种地区的观念对我们研究古史传说颇有意义。过去,徐炳昶先生、蒙文通先生等都有类似的见解,在此毋庸赘述。

近些年,在史前一直到文明形成时期的考古学研究上,有一项重要的成果,就是纠正了过去以中原为中心的单元论观点。以中原为中心的单元论的形成有多种多样的原因,其中很重要的一点,是当时的考古工作大多局限在中原地区。后来考古事业发展扩大,也便自然而然地开拓了人们的眼界。现在看来,中华文明的起源不能是单元的,文明起源的各个因素不是在一个地区产生,而是在若干地区分别酝酿和出现的。至于文明在什么地方形成和突破,是另外的问题,至少从起源来说,必须看到若干地区的交互作用。这就是讲,中华文明是我们辽阔幅员之上多民族共同创造的辉煌成果。

长期以来,大家讲黄河是中华文明的摇篮,这句话今天仍然是正确的。特别是作为文明早期的几个朝代,确实都建都在黄河流域。可是谈到文明的起源,考虑到近年的考古成果,应该认为长江流域有着同样重要的作用。长江地区从考古文化来看,是相当进步的,绝对不是一个落后的地区。我想这一点凡是关心中国考古学发展的人都会有同样认识,所以有的学者提出中国也有一个“两河流域”,就是黄河与长江。黄河流域的文化和长江流域的文化,有联系又有区别,互相影响、沟通和融会。这个观点恰好与炎黄二帝居处的两个地区一致,看来并不是偶然的。

在黄帝以后的古史传说中,依旧可以看到黄河、长江两个地区的关系。最近我在一篇小文里曾谈到有关问题(3)。据《国语》,黄帝之子有25人,其得姓者14人,但只有12姓,即姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、依。《大戴礼记·帝系》详细记载了黄帝二子的后裔谱系,参以《纪年》《山海经》《世本》《史记》等书,可以看到古代一些重要的王朝和方国都出于这二子,试表列如下(有省略):

《帝系》说:“青阳(玄嚣)降居泜水,昌意降居若水。”“泜水”《史记》作“江水”,是由于汉代字写草了,这个“泜”字和“江”字接近。泜水应即今河南沙河,源出鲁山西,流经叶县,入于汝河。昌意所居若水,则是今雅砻江,流经四川西部,入于金沙江。颛顼也生自若水,事见《吕氏春秋·古乐》。因此,黄帝这二子的居地也分为一北一南。玄嚣一系,如帝喾、唐尧、商、周,都在北方。昌意一系,却多在南方或与南方有关,例如虞舜“崩于苍梧之野,葬于江南九疑”,夏禹生于石纽,崩于会稽,楚、蜀更是南方的诸侯。

我在上面提到的小文中说过:“《帝系》这种三代统出一源的谱系,在近代备受学者的讥评,以为子虚杜撰。不过既然各种古书都记有基本相合的传说,意义是不容抹杀的。我觉得如果细心推求,其中不乏启示。”这也就是说,炎黄二帝以及其后裔的种种传说都不是虚无缥缈的东西。当然我们也不认为可以确切地知道炎帝、黄帝是什么样子的人,我们不能那样去做研究。我只是说,中华文明的形成与炎黄二帝传说应当有密切的关系。

炎黄二帝事迹以及黄帝之后的传说谱系,还向人们说明了两个问题。由于篇幅限制,在这里只能简略地勾画一下。

第一,中华文明的起源要比很多论著设想的要早,甚至要早一个相当长的历史时期。前文曾经说过,因为有疑古思潮的影响,中国的历史一下子被缩短了差不多一半,似乎东周以上,至少西周晚期的“共和”以上,历史都成了渺茫的空白。后来由于甲骨文的发现、殷墟的发掘,商代晚期的存在是不容否认了,于是把古史的上限划到盘庚迁殷,也就是公元前1300年左右。不少外国的历史年表便是这样做的,在“殷”前面完全是空白,不管是传说的时代,还是考古学的文化,都没有列入。这与其他古国相比,就不公平了。现在看来,中华文明起源时间肯定要在商代以前,究竟能推到什么时候,要看今后考古工作同古史研究的进展。

第二,中华文明在相当早的时候,包括它刚在萌生的过程中,便有了颇为广泛的分布。在考古学上,不少学者都在使用“龙山时代”这个词,这意味着从北方到南方很广大的范围里,多种文化都有其共同点。这种情况,也可譬喻为形成了一个文化的“场”,其范围之大在古代世界是罕与伦比的。我觉得,这个文化的“场”正是后来夏、商、周三代时期统一国家的基础。炎黄二帝以及黄帝有25子、得12姓的传说,与这一具有共同点的文化“场”是有联系的。结合古史传说来考察龙山时代各种文化,将对中国文明的起源和形成过程有进一步的阐发。特别要指出的是,从这里可以看到,民族的团结统一是我国传统文化的重要特点。虽然在漫长的历史上有过多次分裂,但最后终归于统一。这样的民族精神,在史前时期已经露其端倪了。

(1) 张衍田:《史记正义佚文辑校》,北京大学出版社,1985年,第3页。

(2) 徐宗元:《帝王世纪辑存》,中华书局,1964年,第11页。

(3) 参见李学勤:《帝系传说与蜀文化》,《四川文物·三星堆古蜀文化研究专辑》,1992年。

山东小山村发现特殊的古墓 棺材里面装满清水(特殊古墓)

棺材里的清水是掩饰还有夹层。要是对于考古以及古墓等比较有兴趣的朋友,肯定都听说过,有一说法叫做十墓九空,大概的意思是当我们现在挖掘的时候,十个墓穴里面有九个都是空,这些空的墓穴自然因为已经被盗墓贼光顾,其中被挖掘最多就是一些汉代的墓穴,主要因为汉代的时候非常流行厚葬,不光有着很高的规格,而且会有着很多的陪葬品,才会让那么多的盗墓贼惦记上。汉代古墓我要新鲜事2023-03-11 19:51:090000全国重点古墓群被盗 守墓人发现之后不敢上报 自己填了盗洞

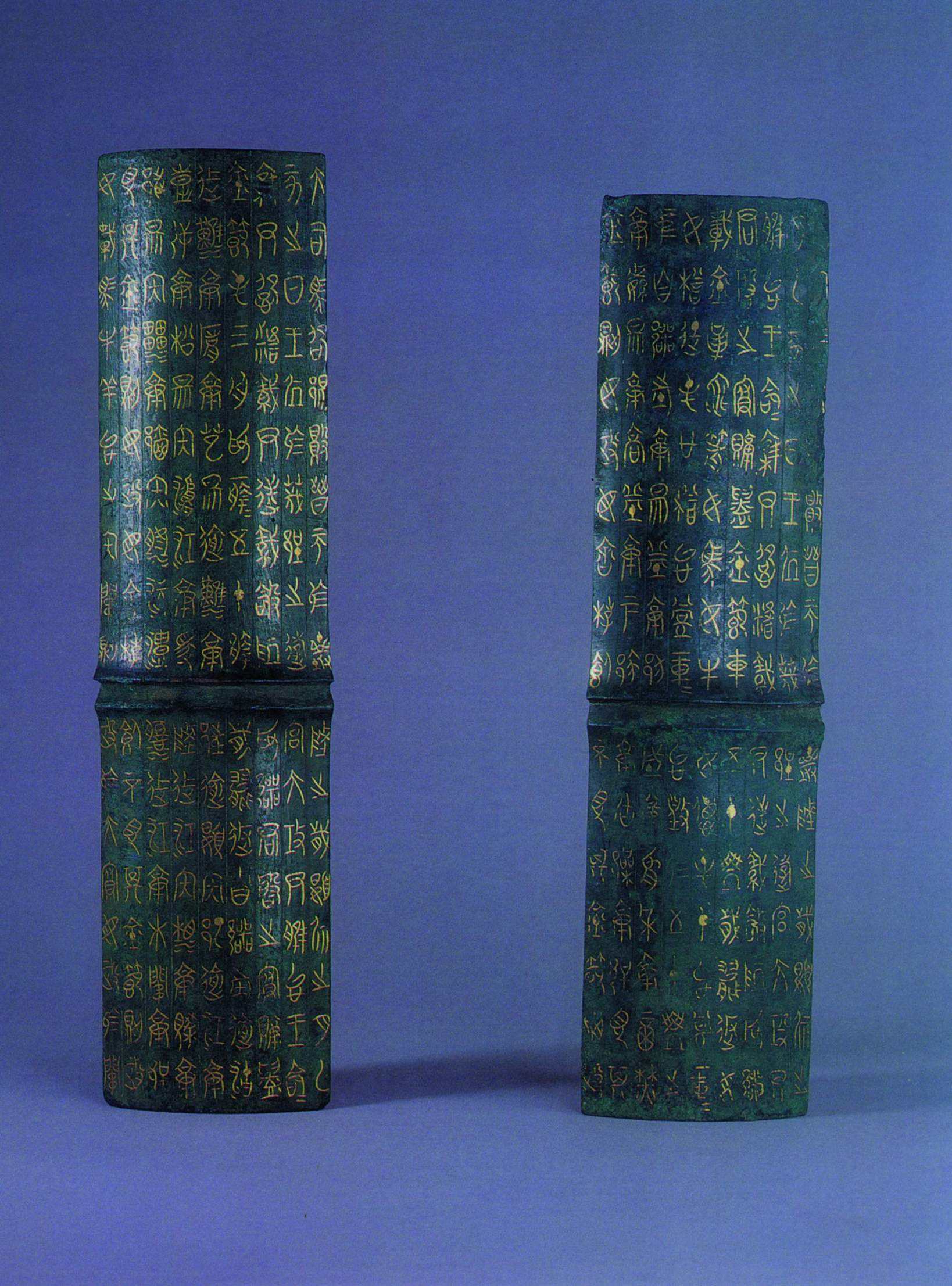

在我国,许多地方即使地表上是村庄和农田,但一旦深挖,就可能发现大片古墓葬。为了保护这些珍贵的墓葬,文物部门在各个乡镇成立文物保护所,并在墓地附近设立看护哨所,雇佣当地人作为护墓员。护墓员的职责是日常巡视,发现盗洞或可疑情况时及时上报并做好巡查记录。有时候即使护墓员尽心尽力,也难免出现意外。我要新鲜事2023-07-21 19:52:500000楚国为何未能统一中国,而是秦灭六国?这件文物透露出真相

鄂君启主人之谜本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我聊过鄂君启节这件珍贵的楚国文物,那么鄂君启这个人和楚怀王到底是什么关系呢呢?这件文物的主人到底是谁?目前仍是谜,学术界说法不一,大致有三种。(鄂君启节)中国国家博物馆介绍称:“启”,是鄂君之名。鄂君启,字子皙,是战国时期楚怀王之子。说起此人,人们对他最深的印象并非其政治才能有多么出色,而是他流传于世的美貌。我要新鲜事2023-05-27 09:47:350000新时代百项考古新发现丨内蒙古正镶白旗伊和淖尔墓群

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 02:55:290002