三国时吴国士兵盗挖大墓,扶起不腐尸体,怀中掉下尺把长玉冬瓜

孙权盗墓事迹

本文作者 倪方六

我在研究中国盗墓史时,对汉魏期间发生的盗墓事件尤为关注。这是中国历史上少见的“乱世”,也是第一波盗墓高发期,颇有代表性,盗墓类型丰富,动机多样。

乱世出英雄,亦出盗墓贼。

曹操画像

曹操画像

这一时期,出名的盗墓大贼有乱世英雄董卓、曹操、孙权等。

三人都是盗墓狂人,董卓盗墓最多,破坏性最大;曹操动静不少,影响最大;孙权闷声发财,不为人注意。

从史料所记来看,孙权盗墓最早在其称帝之初。《宋书·礼志六》记载,孙权称帝,吴国建立,根据传统礼制,孙权得在长沙郡临湘县给父亲孙坚立庙——东吴“始祖庙”。

他当时派人盗挖了长沙王吴芮,并动机并不是为了盗随葬珍宝,而是取墓中上好的木料出来修家庙,这事成为孙权经历中的一大污点。孙权并不想张扬,但因为盗墓时发生了奇事,在民间传开了。

孙权帝王像

孙权帝王像

当时墓主吴芮的尸体没有腐烂,栩栩如生。此即《太平广记·冢墓》所谓,“容貌如生,衣服不朽”一说。

孙权这行为算不算盗墓?观点不尽相同。如果说孙权挖吴芮墓不算真正的盗墓,那他派人去广州盗南越王墓,就是铁板钉钉的事实了,一直到明朝时人们都记着。

明人朱国桢《涌幢小品·古冢》称:“吴黄武中,交州从事吴瑜访佗墓,未能得。”

这里的“吴瑜”,就是孙权广州盗墓的前期前方负责人。

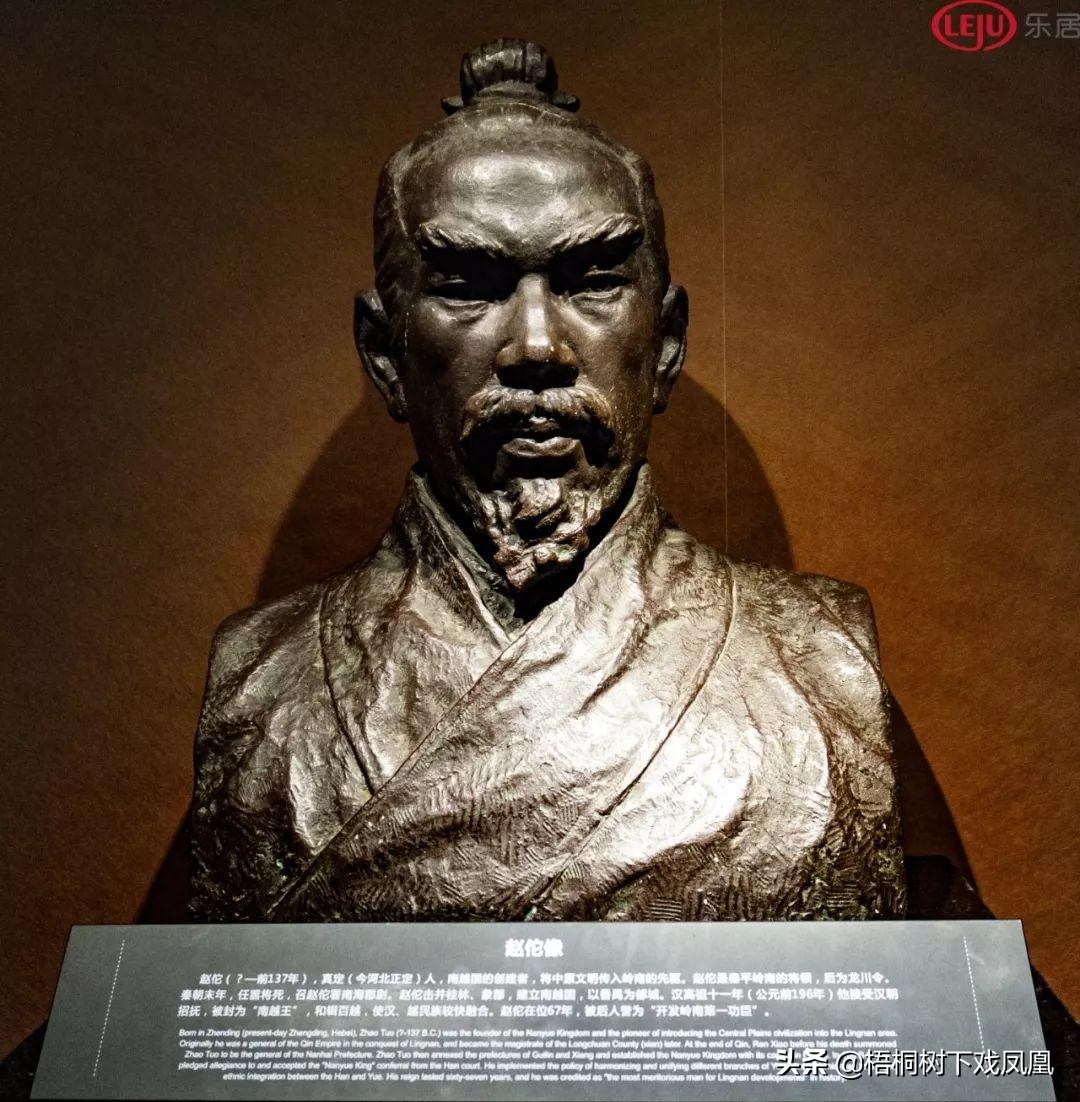

南越国是以今广州城为中心的一方番国。第一代南越王赵佗是战国时赵国真定(今河北省正定县)人。赵佗活了100多岁,死后墓中随葬了大量的奇珍异宝。

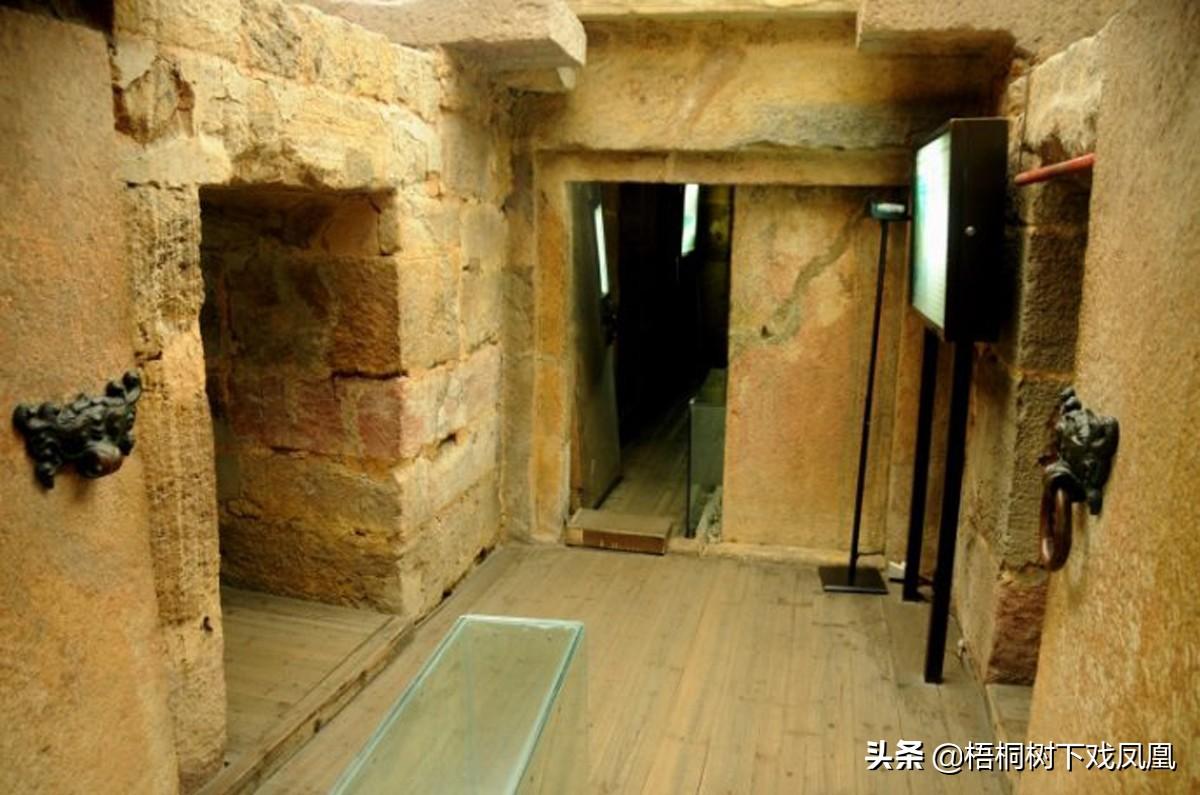

1983年被发现的第二代南越王墓

1983年被发现的第二代南越王墓

晋人王范《交广春秋》记载:“佗之葬也,因山为坟,其垄茔可谓奢大,葬积珍玩。”

因为富葬珍宝,在赵佗下葬后,很多人都想盗其墓,可惜到三国时,已过去300年了,仍没有人能得手。事实上,至今也没有找到赵佗墓的江湖传说。

此时广州属于吴国版图。孙权听说后也上心了,如果能找到赵佗墓,那吴国的军需开支压力就要小多了。

想找到赵佗墓真的不容易,赵佗死后采取秘葬制,出殡时使了障眼法迷惑世人。晋人王范《交广春秋》称,“佗生有奉制称藩之书,死有秘异神密之墓。”

北宋人郑熊《番禺杂志》中的说法更具体:“赵佗疑冢在县东北二百步,相传佗死营墓数处,及葬,丧车从四门出,故不知墓之所在。”

明人朱国桢《涌幢小品·古冢》也有类似说法:“越王赵佗墓山在海南,南自鸡笼冈,北至天井,连冈接岭。佗葬,輀车四出,棺塴无定处。”

孙权先安排交州从事吴瑜在当地明查暗访,搜集赵佗墓地信息,但多少天下来也没有发现有价值的线索。

但吴瑜并非一无所获,在调查过程中,得到了第三代南越王赵婴齐墓地的确切情报。

孙权听了吴瑜宋密报后,决定派兵去广州,就是找不到赵佗墓,还有赵婴齐墓。

三国版图

三国版图

当时曹魏集团一直对吴国虎视眈眈,但孙权盗墓心切,把国防安全都放到了一边。孙权让大将吕岱带领有几千士兵的“特种部队”,翻山越岭来到广州,只为盗南越王墓。

东晋人王隐《晋书》一书中,记载了孙权盗南越王墓之事:“吴将吕岱为广州,遣掘尉他(指赵佗)冢,费损无获。他虽僭立,然慎终其身,乃令后不知其处,鉴于牧竖所残也。”

南越王墓都是石室,凿山秘建,下葬后精心伪装,地面不留痕迹,反盗墓功课做得足。不像北方中原帝王陵墓会留大坟头,唯恐人们不知道那里有墓。

这一说法被现代考古发现所证实。

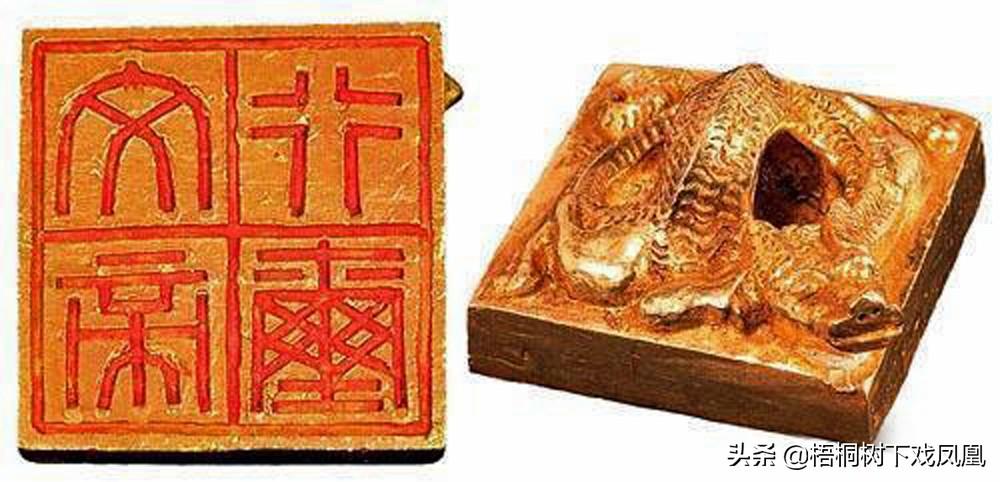

第二代南越王金印

第二代南越王金印

1983年6月,第二代南越王赵眜的墓在广州象山,被意外发现。墓道用大石块封堵,最重的近1吨,一两个人根本无法打开。勘探发掘时,几把洛阳铲都被石头弄卷了口或崩坏。

吕岱手下挖第三代戟王赵婴齐墓时,当受到了顽石的阻挡,但他最后是怎么盗开的,这成了谜。

赵婴齐墓中的随葬品没有赵佗墓丰厚,但也足够多。

据《交广春秋》所记,打开墓室后,发现婴齐穿着金镂玉衣,躺在棺材内。身上的饰件都是纯金制作的,还有36个颗玉玺、金印,3枚铜剑,铜剑上面刻有精美的龙状花纹。

二代南越王墓出土玉衣

二代南越王墓出土玉衣

尝到甜头的孙权,让吕岱手下的士兵继续“挖地道”,寻找赵佗墓,将广州周边可疑地方都让盗了,但最后仍不见赵佗墓的影子。

孙权广州盗墓经过,清人屈大均《广东新语》书中记述得最详细,全抄如下:

“南越武王赵佗,相传葬广州禺山,自鸡笼冈北至天井,连山接岭,皆称佗墓。《交广春秋》云:佗生有奉制称藩之书,死有秘异神密之墓。是也。孙权尝遣交州从事吴瑜访之,莫知所在。独得明王婴齐墓,掘之,玉匣珠襦,黄金为饰,有玉玺金印三十六,铜剑三,烂若龙文。而文王胡墓亦莫知其处。佗墓后有大冈,秦时占者言有天子气,始皇遣使者凿破此冈,深至二十余丈,流血数日。今凿处形似马鞍,名马鞍冈。”

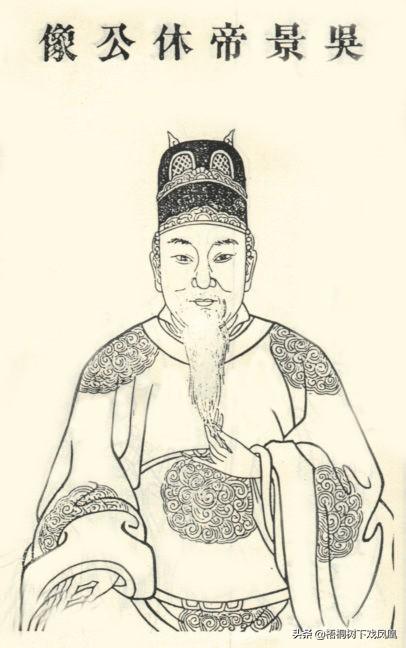

孙休画像

孙休画像

可能是开国皇帝孙权带了一个坏头吧,吴国盗墓风气不输曹魏。

吴景帝孙休当皇帝时,驻守江陵的官兵也学起孙权盗长沙王吴芮墓那样,以构筑城防为名,把附近的古冢名坟都挖了。

此事在晋人《抱朴子内篇》中有记载:“戍将于江陵(又作广陵)掘冢,取板治城。”

当时士兵挖到一座王侯大墓,墓内随葬有很多铜人。士兵撬开棺材,看到躺在里面的尸体没有腐烂:“鬓毛班(斑)白鲜明,面体如生人。”

士兵寻宝过程中将尸体从棺中扶起,靠在墓壁上。这时,冷不丁从尸体怀中掉下来一只1尺多长的玉冬瓜,一看尸体的耳朵内、鼻孔中,都塞有枣子大小的金块。

玉冬瓜(现代)

玉冬瓜(现代)

亡国之君孙皓在位时,则纵民盗挖荆州大富人家的祖坟,将荆州附近的山冈乱凿一通,说是“厌胜”:

“初望气者云荆州有王气,破扬州而建业宫不利,故皓徙武昌,遣使者发民掘荆州界大臣名家冢与山冈连者以厌之。”

裴松之为《三国志》作注,写到孙皓传时,特地引用了《汉晋春秋》上这一记载。

二代南越王墓 出土玉器

二代南越王墓 出土玉器

我国的龙脉上葬了三个人,一个不敢挖,一个不能挖,一个挖不开

与普通贵族陵墓相比,帝王陵墓的选址更加谨慎。在中国的龙脉之上,有三座帝王陵墓保存较为完好。然而,这三位帝王的陵墓都有着特殊的评价:一个不敢挖,一个不能挖,还有一个根本挖不开。这是什么原因呢?这三位陵墓主人又是谁?首先是秦始皇陵,人们不敢深挖。秦始皇是中国历史上第一位皇帝,他统一了六国,开启了封建王朝的序幕,使中华文明进入了新的阶段。他追求长生不老,但长生不老只是虚幻的梦想而已。我要新鲜事2023-09-23 19:15:410000此皇帝创有别秦陵的帝陵模式,意欲反盗墓,最新考古发现可能错了

汉文帝霸陵的考证与考古本文作者倪方六这位皇帝第一个提出了薄葬观,反对厚葬。据《史记》,他临死前这么说的:“当今之时,世咸嘉生而恶死,厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”这位皇帝,就是创造中国封建社会第一盛世“文景之治”的刘恒,史称“汉文帝”。公元前157年6月,汉文帝在未央宫去世,享年46岁——23岁当皇帝,当皇帝23年,天意还是巧合?死后仅7天时间,汉文帝便速葬于霸陵。我要新鲜事2023-05-26 17:38:000000石质工具创新背后的意义(蓝色革命之三)

【说明】本文为郭静云、郭立新所著《“蓝色革命”:新石器生活方式的发生机制及指标问题(东亚视角)》(原刊于《中国农史》2019年第4-5期)之一部分,因全文内容较长,现分节摘发。三、石质工具创新背后的意义虽然考古界将细石器般的猎器、磨制石器、陶器等技术的出现作为新石器时代到来的标志,这已成为常识,但对这些创新背后的意义的讨论颇显不足。(一)细石器代表食谱的变化我要新鲜事2023-05-25 23:40:290000