王震中:中华文化建设中中原的历史底蕴与贡献

中原历史文化丰富多彩,底蕴深厚,在中华文明发展历程中地位独特。中华文化建设在把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的基础上,还应与科学文化相结合。中华优秀传统文化与科学文化的结合也是一种融合,这样做有助于实现中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。

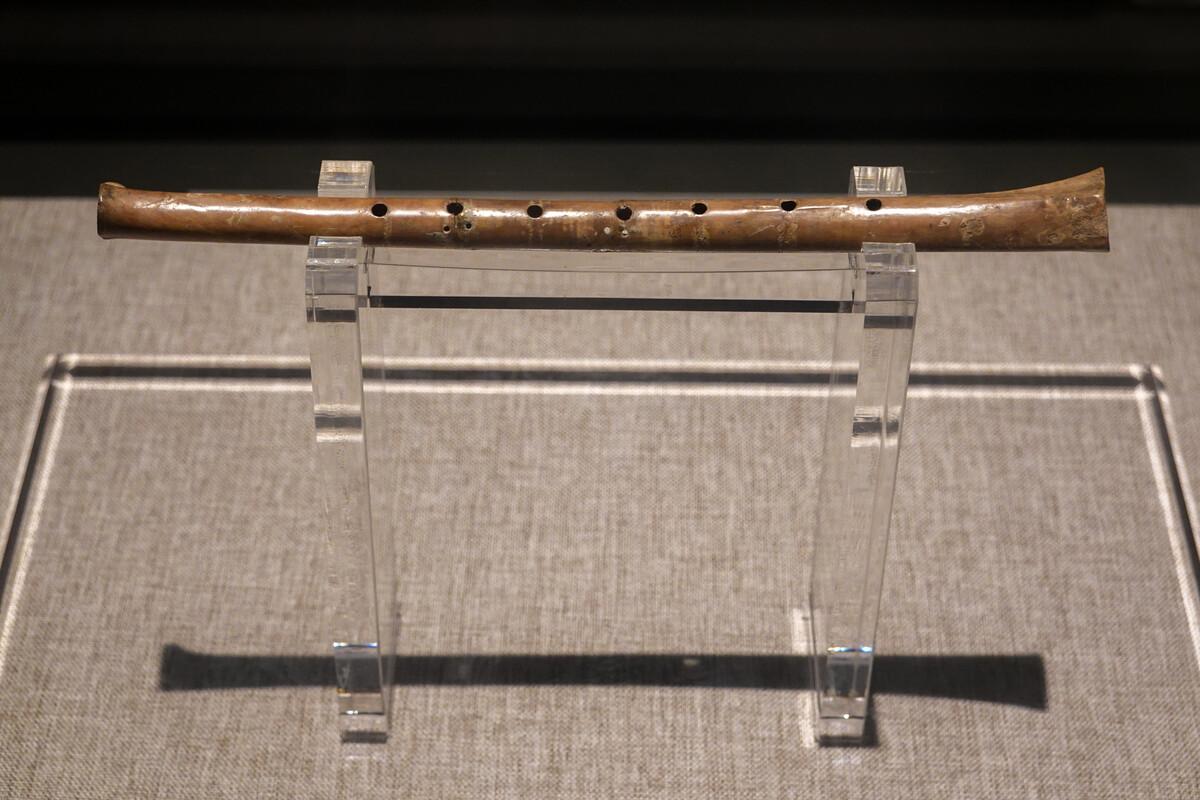

贾湖骨笛

贾湖骨笛

一、历史上中原文化的灿烂与辉煌

(一)中原文明和国家起源路径是中华文明代表性路径。

我在《中国文明起源的比较研究》中提出,中国文明起源和形成的路径过程经历了聚落三形态的演进,而这样的聚落三形态的演进恰恰是中原文明起源和形成的路径。第一个形态,时间是距今12000年到距今6000年,这样一个历史时段里面,在中原乃至整个中国出现的聚落是大体平等的农耕聚落。包括10000多年以前的农业发明,以及6000多年以前的仰韶文化早期的一些遗存。河南新郑裴李岗遗址、舞阳贾湖遗址、临汝阎村遗址都属于此一时期。第二个聚落形态演进距今6000年到5000年。这个时候的聚落形态是一个中心聚落形态,聚落内部含有不平等和社会分层,聚落和聚落之间也不平等,出现了中心聚落和从属于、半从属于它的普通聚落这么一个组合形态。陕县庙底沟遗址、灵宝西坡村遗址、郑州大河村遗址、郑州西山遗址、巩义市双槐树遗址等,都代表了这个阶段社会发展的一个高度。第三个阶段,也就是距今5000年到4000年,属于都邑国家形态。出现了都城,然后进入了都邑邦国形态。登封王城岗遗址、新密的古城寨遗址等都属于这一阶段的典型代表。

(二)夏商周复合制王朝形态与早期华夏民族的形成:由多元走向一体是以中原为核心和重心的

夏、商、周三代造就了中华文明的基因性的基本因素,华夏文明也是这个时代形成的。夏、商、周三代已经表现为从多元走向一体,在其由多元走向一体过程中,河南是作为重心和中心而存在的。我曾提出夏、商、周三代王朝都是以复合制王朝国家的结构姿态出现的。所谓的复合制,是借用复合函数中函数套函数模型,在夏、商、周三代王朝中,王朝内包含有作为“国中之国”的诸侯邦国,也包含作为“国上之国”的王邦,诸侯系统和王邦系统二者在夏王、商王、周王这样一个“一统王权”的支配下,构成了一个多元一体的复合制王朝。在这样一个阶段里面,河南是它的核心和重心。例如,偃师二里头遗址是夏朝后期的王都,偃师商城和郑州商城是商代前期的王都,安阳殷墟是商代后期的王都。西周时期,洛阳一带被称为中国,洛阳的成周是西周的东都。

(三)秦汉—唐宋大一统王朝形态与自在的中华民族的出现

从国家形态的发展来讲,古代中国从秦汉到明清,它的国家形态的常态是统一的多民族国家,即大一统的以郡县制为机制的多民族国家。从秦汉到唐宋的国都,也就是它的政治中心,是在黄河中游地区,其中从东汉和北宋的国都是在中原腹地河南。从中华民族发展阶段来讲,费孝通先生曾经把中华民族的形成划分为自在民族和自觉民族两个阶段。我认为中华民族的多元一体的一体性,除了民族层面之外,还与大一统的国家层面相联系,因为“大一统”的国家是一体的,中华民族的一体性是由“大一统”的国家结构所决定的。作为自在的中华民族的开始应该从秦汉算起,因为从秦汉开始,国家形态结构变为“中央—郡县”制这样一个大一统的封建王朝,而这些大一统的封建王朝都是统一的多民族国家。在这个统一的多民族国家中有两个层次的民族,一个层次是作为主体民族的汉族和其他少数民族,另一个层次就是包括汉族和其它少数民族在内的作为自在的中华民族。作为自在的中华民族出现,它是与从秦汉开始的统一的多民族国家形态结构联系在一起的,这是一种由中央一元化统辖的郡县制结构。两千多年来,这样的国家结构本身使大一统的国家至今具有高度的稳定性,由此而使得国家认同与中华民族的凝聚具有了一体两面的关系。在历史上,“中央—郡县”制这样的国家结构保证了中华民族的一体性,一元化的以郡县制为机制的大一统的多民族国家结构,造就了中华民族,中华民族的凝聚与对大一统国家的认同密不可分。

总的来说,从秦汉到隋唐这种统一的多民族国家的国都,都是建在黄河中游地区。作为统一的多民族国家的国都,它既是政治、经济、文化的中心,也是凝聚中华民族的向心力的同心圆圆心。因此,黄河流域尤其是黄河中游地区,以其国都的地位而成为凝聚中华民族的向心力的所在地,在这个意义上,黄河文化也成为中华民族的根和魂。

二、当代中华文化建设中传统文化与科学文化相融合而促发展

在这里我特别想说的是:在马克思主义与中华优秀传统文化相结合的基础上,把中华优秀传统文化与科学文化相融合。马克思主义与中华优秀传统文化相结合,是当代中华文化建设方面的马克思主义中国化。必须坚定历史自信、文化自信,坚持古为今用、推陈出新,把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来,同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来,不断赋予科学理论鲜明的中国特色,不断夯实马克思主义中国化时代化的历史基础和群众基础,让马克思主义在中国牢牢扎根。

在马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合中,二者的关系是什么呢?马克思主义解决的是发展方向问题,中华优秀传统文化面对的是传承中的创新问题。二者的关系可表述为:以马克思主义的立场、理论和方法为指针,在传承和创新中建设新时代的中华文化。这是一个完全有别于乃至超越了近代所谓的“中体西用”之类概念的前进方向,这是马克思主义中国化过程中,使中华优秀传统文化古为今用、推陈出新,把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来,同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来的方向,也是充分吸收人类科学和文明的进步、与时俱进的发展方向。

中华优秀传统文化与科学文化相融合也是一种结合。中华优秀传统文化蕴含着丰富的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示,具有永恒魅力和时代价值,需要大力弘扬不断推动其创造性转化和创新性发展。在历史长河中积淀形成的中华优秀传统文化并非一成不变,而是开放的、包容的、发展的,其内涵总是随着时代的发展而丰富发展。当代的中华文化有着既是民族的,又是科学的,也是大众的这样一个社会主义文化属性。推动中华优秀传统文化创新发展,一个重要的路径就是做好中华优秀传统文化与科学文化相互融合、相互促进的工作。

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调要大力发展科学技术,提出把科技自立自强作为国家发展的重要支撑,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。发展科学文化,提倡科学精神,提高全民科学文化素质,不仅是大力发展科学技术的题中应有之义,也为推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供了更广阔的视角和更有效的路径。

同时,中华优秀传统文化与科学文化是相辅相成的,一方面中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展需要与科学文化的思想精髓相结合,增强创造性转化和创新性发展的动力。另一方面,科学文化也可以从中华优秀传统文化中汲取智慧,得到滋养,更好发挥造福社会、造福人类的功能。在中华文化建设中,以马克思主义的立场、理论和方法为指针,中华优秀传统文化与科学文化就像一个车子的两个轮子,只有双轮驱动,前进方向才不会走歪,前进步伐才会铿锵有力。

新时代中华优秀传统文化创新性发展是一个新契机,也有了新天地。新天地是指中华优秀传统文化与科学文化相融合所带来的与时俱进的新格局。融合带来创新,融合促进发展,与科学文化相结合推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,要始终坚持以马克思主义为指导,不断激活中华优秀传统文化的生命力,不断为中华优秀传统文化的创新发展注入新鲜血液和强大动力。

由此,完全可以相信,坚持创造性转化和创新性发展,中华优秀传统文化必将展现更加旺盛的生命力,为人们认识和改造世界提供有益启迪,为国家和社会治理提供有益启示,为社会道德建设提供有益启发,可以更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量。

神秘的土墩葬 考古发现告诉你 日韩文化在很早就受了中国影响

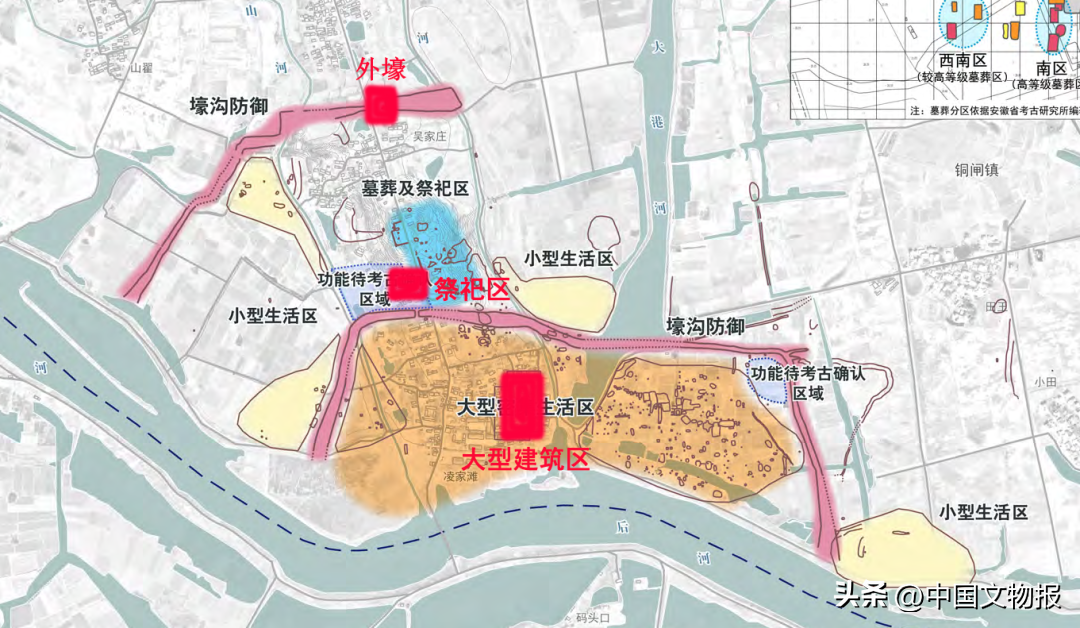

丧葬文化一直是我国传统文化中非常重要的一部分,土墩墓则是其中的一个代表。土墩墓是一种墓葬形式,先在地面堆筑成高大的土堆,再在其上挖造墓穴。这种墓葬形式在长江下游太湖周边地区的良渚文化中十分流行,是一种适应南方多河流湖、地下水位较浅的条件的墓葬形式。我要新鲜事2023-05-08 03:45:370000安徽含山凌家滩遗址考古取得重大收获——揭示大型公共建筑基址、墓地西侧发现燎祭遗存 出土一批独特的玉石器

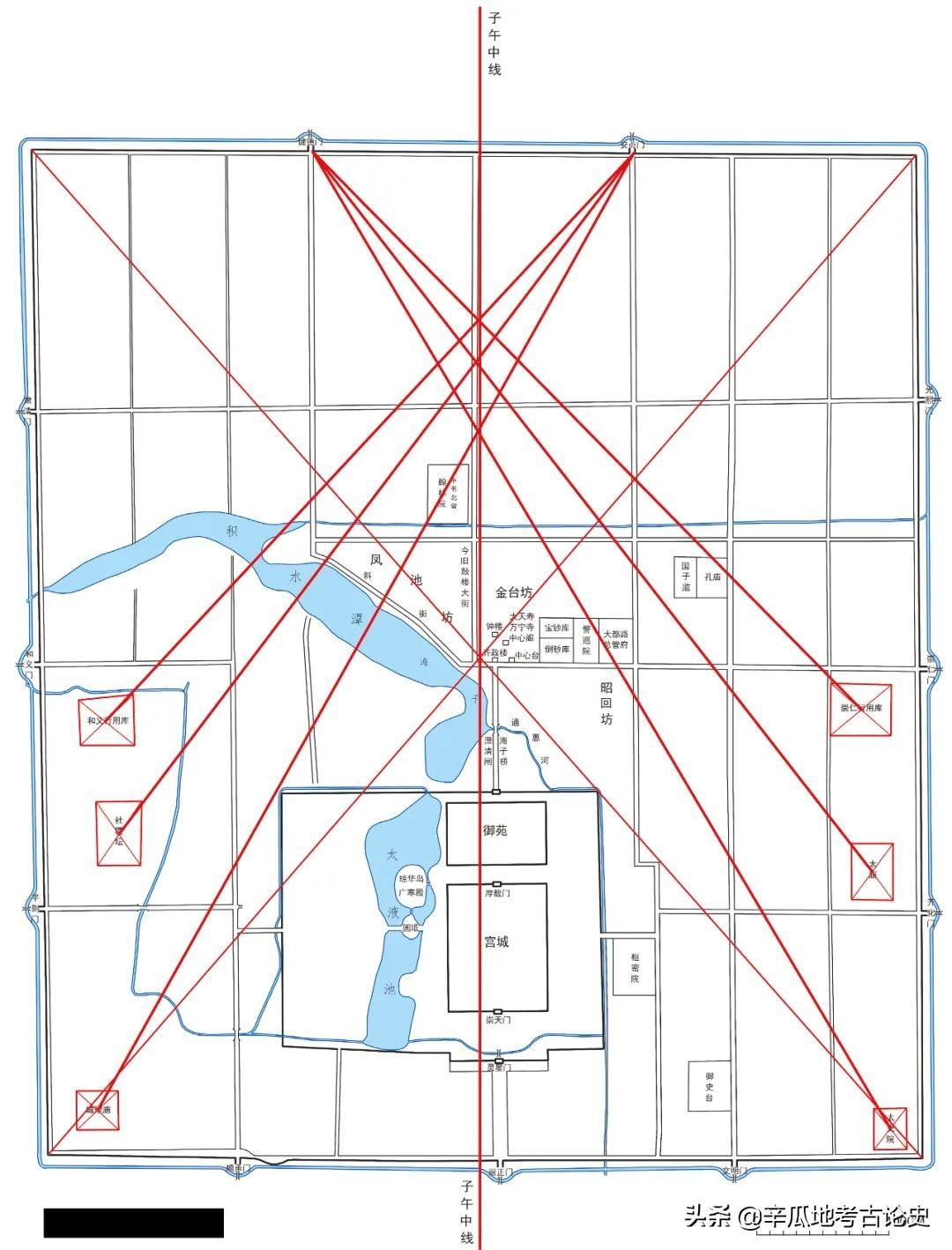

凌家滩遗址位于安徽省马鞍山市含山县铜闸镇长岗村,东距长江25千米、西距巢湖30千米。遗址北望太湖山,南临裕溪河,坐落于太湖山向南延伸的十里长岗的南端及两侧平地上,海拔6-25米。是一处距今5800-5300年的新石器时代中心聚落遗址,总面积约160万平方米。我要新鲜事2023-05-06 16:33:290000元大都规划的阴阳法式 乾坤交泰格局

小瓜按:昨儿听了一场比较玄乎的讲座《古代营造制度中的天文与人文》。反正是不大懂的,好在讲座还配了一篇参考文章给阅读,选自王军老师的《尧风舜雨:元大都规划思想与古代中国(两册)》,诸位如果有兴趣可以读一下!正如《周易》以乾坤二卦为起始推演六十四卦,取义乾坤的健德门与安贞门在元大都的规划布局中也发挥着乾坤定位般的支撑作用。我要新鲜事2023-05-28 20:09:300000甲骨、简牍、敦煌遗书、明清档案等珍贵文物在国家典籍博物馆首次集结展出

1月14日,“二十世纪初中国古文献四大发现展”将在国家典籍博物馆第五、第六、第七、第八展厅开始预展,面向社会公众开放。展览由国家文物局指导,中国第一历史档案馆、敦煌研究院、甘肃简牍博物馆、国家图书馆(国家典籍博物馆)联合主办,共分为“殷墟甲骨”“居延汉简”“敦煌遗书”“明清档案”四个专题。我要新鲜事2023-05-06 14:44:550000辽国古墓中的文物 作用让现代人无法接受(猎杀天鹅)

辽代文物玉柄银锥的作用是猎杀天鹅。20世纪80年代的一天,国家考古队在蒙古发现了一座辽代古墓。在调查了古墓的规格后,专家们猜测它应该是辽王墓。在这次挖掘中,专家们发现了一件形状奇特的文物。在了解了这件文物的真正用途后,专家们表示,现代人根本无法接受这是谁的坟墓,这件文物有什么用?辽国建立我要新鲜事2023-02-19 23:12:1900029