张建林:将最美好的年华献给雪域高原的考古学家

1984年,陕西派遣援藏考古工作队参加西藏自治区第一次文物普查(全国第二次文物普查),张建林也在其中。

据陕西省考古研究院研究员张仲立回忆,在两年的文物普查工作结束即将回陕西前夕,所有队员都准备“全身而退”的时候,当时考古队中的“小兄弟”张建林却不愿意走,他执意要求前往“世界屋脊的屋脊”——西藏阿里,寻找传说中的古格王朝遗迹。正是基于那次对阿里地区的文物普查和线索发掘,张建林随后发现了大量古格王朝遗迹。

此后,他入藏30多次,对西藏的了解甚至已经超过了家乡陕西。

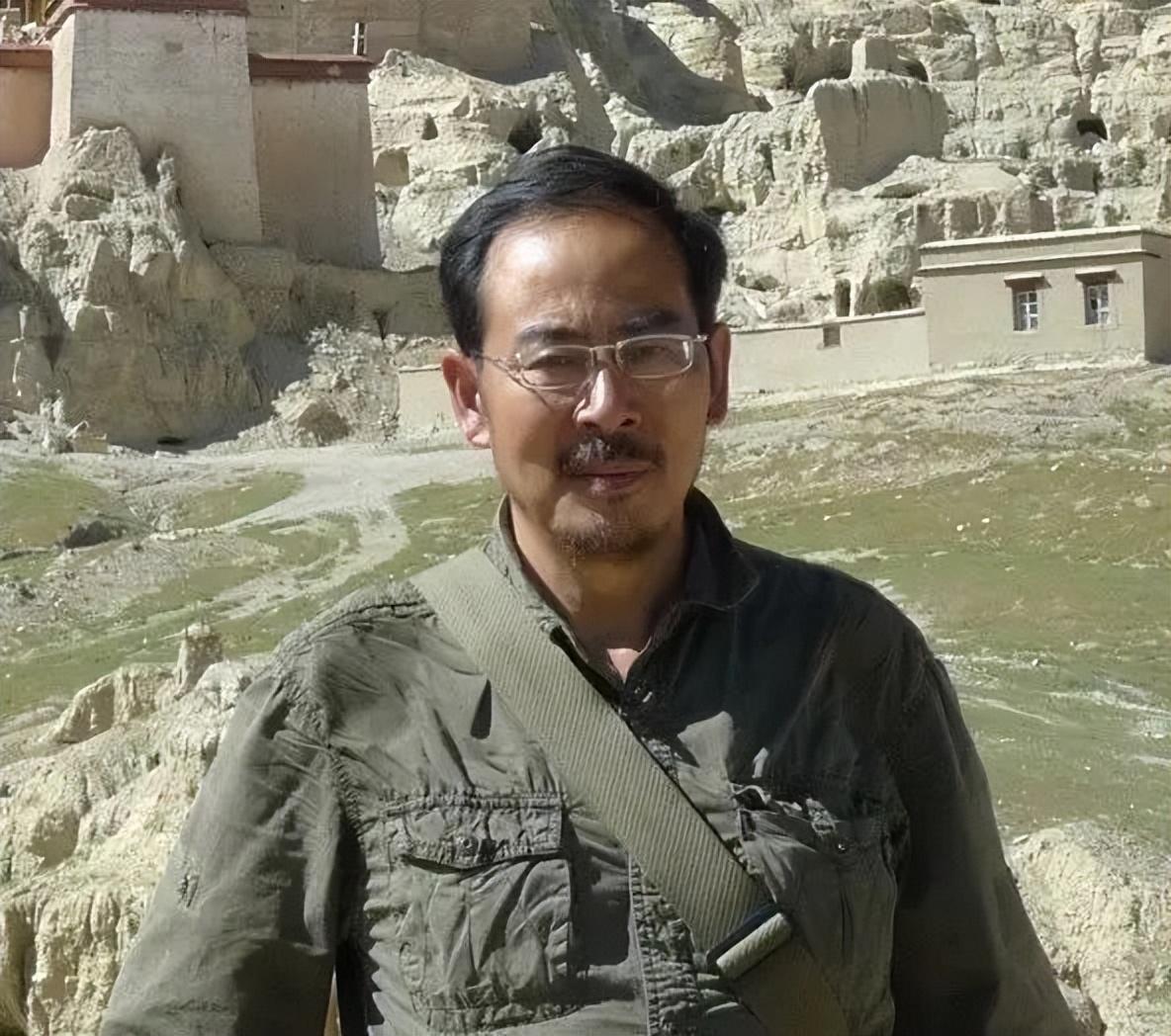

张建林 资料照片

张建林 资料照片

近期,身为陕西省考古研究院研究员,西北大学特聘教授、博士生导师,浙江大学人文高等研究院访问学者的张建林,为浙江大学师生作了一次讲座。在交流沟通中,这位质朴达观的西藏考古前辈,对后学们的疑虑困惑给出了自己的解答。

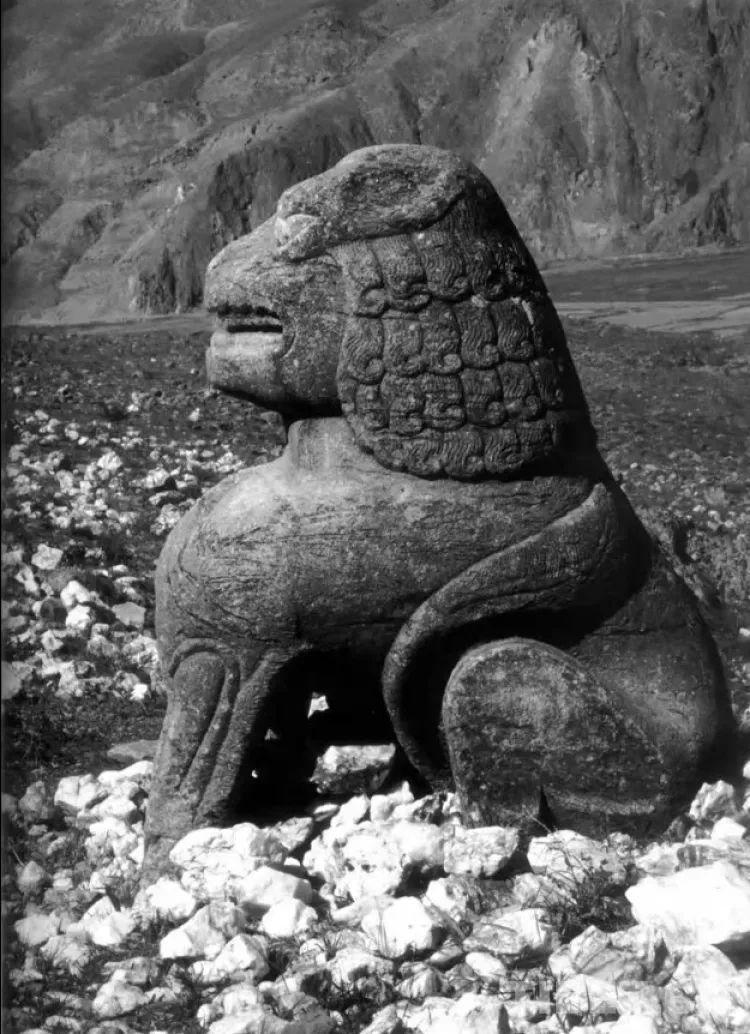

图为藏王陵前的石狮

图为藏王陵前的石狮

Q1“九层妖塔”原型在哪里?是谁长眠其中?吐蕃高等级墓葬有什么特征?

曾经,小说《鬼吹灯》的风靡让“九层妖塔”尽人皆知,而被人们津津乐道和称奇热议的是,“血渭一号”墓就是它现实中的原型。这是一座青海省都兰县热水墓群中规模最大、内设九层的金字塔状古墓。

影视资料

影视资料

拥有200余座墓葬的热水墓群中长眠着谁?独特的墓葬形式又属于哪个朝代哪个族群?

最近,厦门大学与复旦大学的最新研究,成功测序唐代吐蕃时期热水墓群哇沿水库遗址中的10例古代个体全基因组序列,解析吐蕃古人的遗传结构,不仅实证了吐蕃族群属于汉藏人群的论断,还还原了吐蕃政权在青藏东北缘人群和文化共扩张的发展模式。

张建林曾做过哇沿水库淹没区的考古发掘,在《青海都兰哇沿水库2014年考古发掘报告》的结语中,他曾对墓葬的封堆做过分析,称其表现出典型的吐蕃式风格,尤其是“血渭一号”墓。

近些年,在西藏自治区拉萨市当雄县发现的吐蕃高等级墓葬,通过出土的金银器、围棋子、彩绘陶罐,以及测年数据,基本将其年代限定在7-9世纪,其封堆也基本是梯形的。

“吐蕃高等级墓葬一定要分成两个层次。”张建林总结道,首先是位于西藏自治区山南市琼结县的藏王陵,分为两个区域,从其地表封土形式来看,基本上是正方形或长方形,且尺度规模特别大,边长一般在四五十米以上,陵前还会有石狮与石碑;另外的是出现在一些大型吐蕃墓地里的中心大墓,如“血渭一号”墓,一般位于墓群偏上、偏高的部位,封堆平面呈梯形,很多外边用石头包砌起来,里面的填土有时为土石混筑,也有少量的圆形、塔型、方形封堆,很可能是一些当时具有特殊身份的人物墓地。

图为一个小女孩在《天路文华—西藏历史文化展》展品前做笔记

图为一个小女孩在《天路文华—西藏历史文化展》展品前做笔记

Q2假如想从事西藏考古工作,应该储备哪些知识?做哪些准备?

“目前还没有一部完整全面的西藏考古教材,以‘西藏考古’冠名的书,目前只有意大利学者图齐的《西藏考古》,还有侯石柱的《西藏考古大纲》。如果对西藏考古感兴趣,也希望将来能参与其中,一定要广泛涉猎现在已经出版的考古报告、学术论文、研究专著等。”张建林建议,还要多读一读西藏历史,如中国藏学出版社出版的《西藏通史》。他尤其强调,如果要在这个领域的研究走向深入,一定要学习藏语文。

沈从文被大家熟知的是他著名作家的身份和他的《边城》,鲜有人知他对于考古文物的痴迷。他认为,如果离开了文物,就没法读懂历史。

例如,我们熟知的“床前明月光”里的“床”,有学者认为是“胡床”。在历史文献中,胡床被解释为“可以折叠起来用绳子穿成的矮床”。

通过文物与文献结合的论证方式,沈从文指出,“胡床并不是床,也并不矮”,而是“近似交椅”,是一种可折叠的轻便坐具。沈老的依据来自河南信阳长台关楚墓出土的彩绘漆瑟,以及故宫、北大所存的文物。因此,李白笔下的“床”其实可能是椅子。近年来,这个观点逐渐被认可。

这就是考古文博的魅力,用一个个新发现与研究不断更新人们对古代的认知。张建林30多年如一日的坚守源自于此,他也希望西藏考古“新青年”们始终保有这份初心。

在张建林看来,“做考古有4个字,就是透物见人。”这也是他希望青年学者始终要做到的。

每当要进入一个古城遗址,他都会翻阅几乎能搜集到的所有资料,照片也会反复琢磨。“可是一旦站立在真正的遗址面前,那种惊喜和兴奋还是难以自已,久久不能平静。”面对惊艳绝伦的壁画、鸿图华构的建筑、断壁残垣的城址,他第一个想到的不是欣赏,而是想要了解那背后人的思想与活动。

“透物见人”是一代又一代中国考古人的追求,就像沈从文,“更爱那个产生动人作品的性格的心,一个真正‘人’的素朴的心”。

沈老曾写道:“看到小银匠捶制银锁银鱼,一面因事流泪,一面用小钢模敲击花纹。看到小木匠和小媳妇作手艺,我发现了工作成果以外工作者的情绪或紧贴,或游离。并明白一件艺术品的制作,除劳动外还有更多方面的相互依存关系。”

“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”正如习近平总书记所期望的,近年来,让文物说话,让历史说话,让文化说话,已经成为考古文博工作者和全社会的共识。我们看到,在越来越多西藏考古人的研究阐释下,文物不再是冷冰冰的,而是有历史和文化的温度。看似“无生命”的文物,也在展示出生动活泼的生命之态。这,也许是考古学作为一门科学之外的人文温度。

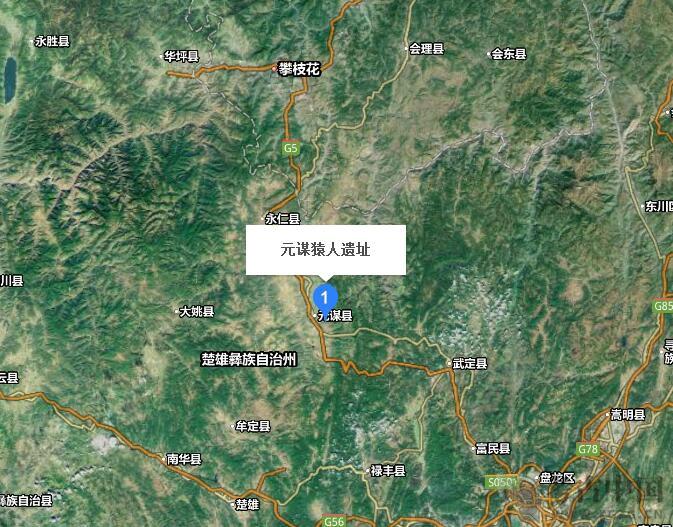

「考古词条」旧石器时代 · 元谋人

▲元谋人遗址位置图元谋人,因发现地点在云南元谋县上那蚌村西北小山岗上,定名为“元谋直立人”。▲元谋人牙齿元谋人化石包括两枚上内侧门齿,一左一右,属于同一成年人个体。齿冠保存完整,齿根末梢残缺,表面有碎小裂纹,裂纹中填有褐色粘土。这两枚牙齿很粗壮,唇面比较平坦,舌面的模式非常复杂,具有明显的原始性质。▲元谋人胫骨我要新鲜事2023-05-28 22:52:040000安徽瓷窑址考古的新进展——《淮北烈山窑址》读后

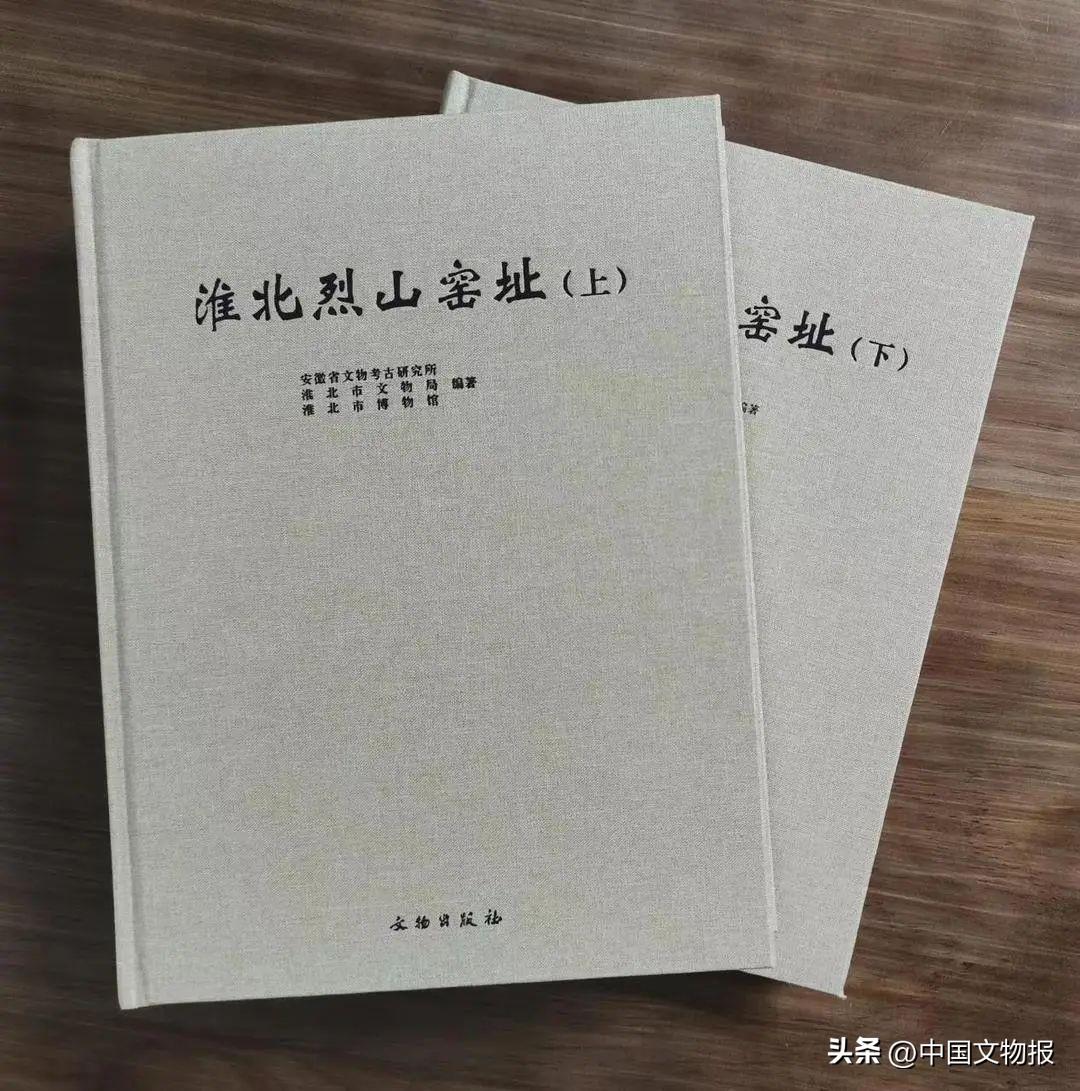

《淮北烈山窑址》是安徽省出版的第一部古代瓷窑址田野考古报告。本书出版不仅让业界及时了解安徽瓷窑址考古的最新成果,而且也将对安徽瓷窑址考古工作起到积极的促进作用。《淮北烈山窑址》(全二册)编著:安徽省文物考古研究所、淮北市文物局、淮北市博物馆出版社:文物出版社出版时间:2022年8月定价:1200元我要新鲜事2023-05-06 14:36:230000靖王刘胜之墓 出土了当时最完整的一件金缕玉衣

河北省满城县西北地区,坐落着一座名叫陵山的山丘,其周边有两个名为守陵的村庄,传说这些村庄的居民都是守陵人的后代,因此得名守陵村。这些村庄的历史久远,人们对它们究竟守护的是哪座陵墓,以及这座陵墓的确切位置知之甚少。长期以来,这些传说只是被当作故事传颂,并没有人真正去追究是否真的存在这座陵墓。在1968年,这个历史谜题终于被揭开了。我要新鲜事2023-09-04 19:23:450000荆门战国楚墓女尸原貌 没有腐败肌肉还有弹性(被破坏)

荆门战国楚墓女尸身材均匀,十指芊芊细长,千年的尸体并没有腐烂,尸体的肌肉用手按压之后还可以弹回,身体的各个关节都可以弯动,只不过由于盗墓者的破坏,专家们发现这具稀世国宝女尸时已经受到了破坏,头发全部都没有了,皮肤大面积的遭受了破坏,很多关节也被拉扯脱臼,因此这么重要的国家级珍奇宝物就这样被盗墓者破坏了。一、荆门战国楚墓女尸是如何发现的我要新鲜事2023-05-10 19:46:5800001700年前,盗墓界“祖师爷”开启神秘古墓,却为何空手而归?

近几年关于盗墓题材的小说、影视剧层出不穷,而且每每出现都会引发一股追捧的热潮,但很多朋友不知道的是,盗墓这个行当拥有十分久远的历史,而且还有不少“人才”涌现出来。比如今天咱们要说的这位“不凖”,就是1700多年前的盗墓界大佬,他曾经在公元279年进入位于河南汲县境内的一座古墓,进入后竟然空手而归,却留下了一部千古奇书——“汲冢书”,这究竟是怎么回事呢?图片:进入古墓剧照一、惊现“寒酸”古墓我要新鲜事2023-04-15 00:34:560000