新发现 | 衡水东明酒坊遗址:复原清代“十八酒坊——永丰酒坊”的前世今生

2021年8至11月,河北省文物考古研究院、衡水市文物保护研究院、桃城区文物所组成联合考古队对衡水市东明酒坊遗址进行抢救性考古发掘,共计发掘500平方米,发现明末清初至近代酿酒作坊及相关遗存33处。其中,房址11座、窖池3处、摊晾场2处、蒸馏灶1座、灶2座、窖坑3处、润料池1处、道路2条、灰坑7座、门址1座。

衡水东明酒坊遗址总平面

经考古调查、勘察和发掘,遗址分为四层文化堆积:现代建筑堆积层,民国时期文化层,清代文化层,明代文化层。明代文化层被后期扰动较大,仅发现残存的部分明代晚期发酵区(JK1—JK3)遗迹。清代文化层叠压在明代文化层之上,由南北两侧的大型地缸窖池、东部的库房、中部的摊晾场组成,特别是在该时期遗存中发现了地下式润料池。

清代酿酒作坊毁于民国二十八年一场洪水,在民国时期淤土层之上,发现民国时期一处完整的酿酒作坊遗址。遗址南北通长18米,东西最宽27米,面积约430平方米,由蒸馏房F11、发酵房F10、棚架式摊晾场TL2、库房F5、工人居住房F9、道路L1和东侧的作坊主居住房F3组成,其中发酵房F10内主要遗迹为三号半地下式地缸窖池(JC3),窖池内原放置两组地缸,每组14口,共计28口。蒸馏房F11内主要遗迹为蒸馏灶Z2,长5.05米,由工作间、火膛、烟道和烟囱组成。

蒸馏灶

酒坊平面布局紧凑,酿酒工艺流程完整。酿造特色为固态原料地缸发酵:由作坊北侧中部的北向门道(L1)运输原料进厂,于摊晾场(TL2)上润料,之后在TL2西侧紧邻的Z2蒸煮,原料蒸熟后即在摊晾场(TL2)上摊晾降温、拌曲,进行初期发酵,之后将拌曲的原料装入南侧发酵房内的地缸窖池(JC3)完成发酵形成酒醅,再将酒醅运至紧邻的蒸馏灶(Z2)蒸馏出酒,装坛后放入西侧的库房F5内。蒸馏房F11与西侧的工人居住房F9相连,可通过F9的东门进出作坊区。上世纪五十年代公私合营完成后,该酿酒作坊废弃。

三号地缸窖池

考古发掘出土遗物以陶瓷器为大宗,另有部分金属、琉璃、石、贝壳类等遗物。陶瓷器以磁州窑彭城窑场产品占主流,其次为景德镇窑场产品,另有少量龙泉窑及北方青瓷窑址产品。器型品种包括缸、瓮、坛、罐、盆、碗、盘、杯、盅等,以各式瓷缸、酒碗、酒杯、酒盅居多。金属器有铜钱币、首饰、笔帽等,其中铜钱币见有清代乾隆、嘉庆、道光、光绪等年号钱及安南光中通宝、日本宽永通宝。琉璃器有首饰、纽扣、烟嘴等。石制品有烧锅支圈、砚等。贝壳类器物仅见纽扣。

石制烧锅支圈

青花碗

戳印“定造”款黑釉瓷酒坛

青花酒杯

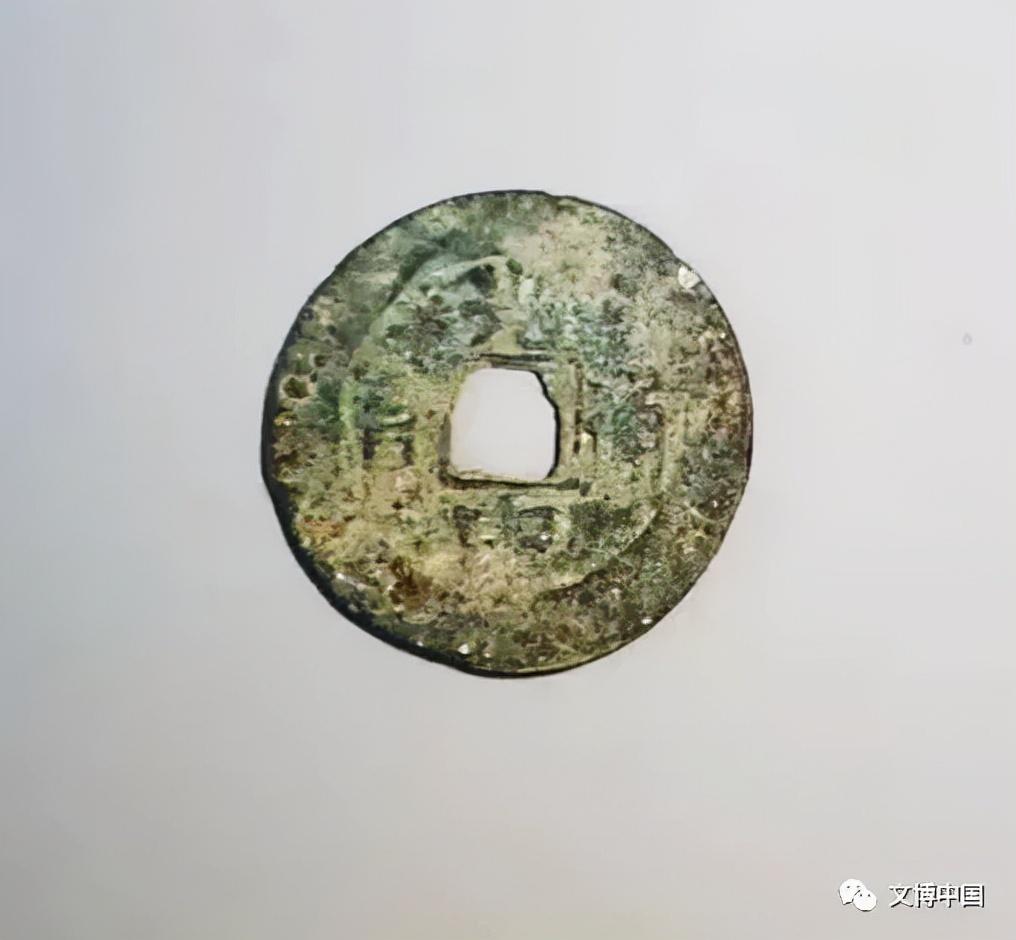

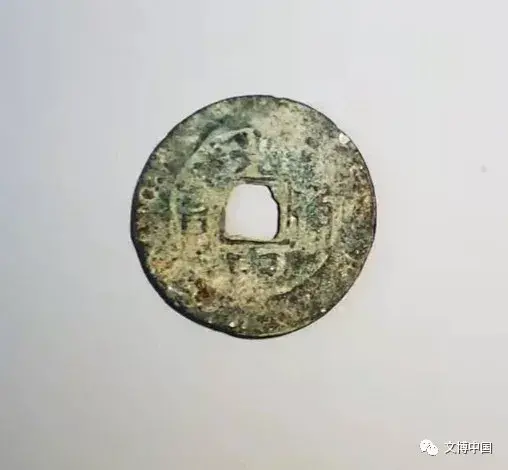

安南货币光中通宝(1788-1792年铸)

经过对酒坊遗址周围的考古调查表明,自明代后期至民国时期形成的“十八酒坊”遗址沿滏阳河两岸分布,以东岸规模最大。本年度考古发掘区域即为原“十八酒坊”中的一家。特别是出土遗物上作坊主的题名,与酒坊后人保留的自乾隆年间至近现代的地契相互印证,可知该酒坊为“十八酒坊”中的“永丰酒坊”。十八酒坊自清代至近现代传承有序,而在历次酒业相关的考古发掘中尚未发现能和文献如此高度契合的发掘资料。

东明酒坊遗址制酒工序配套齐全,体现了完备的烧酒制作工序,是华北地区目前发现的最为完整的一处烧酒作坊遗址,其独具特色的圆形地缸窖池的发酵技术开创了该地区酿酒技术的先河,是我国北方清代以降蒸馏酒生产作坊的典型代表,实证了我国蒸馏酒工艺传承发展历史脉络,对研究我国白干酒的产生、发展、传播有重要意义,填补了华北地区蒸馏酒业考古发掘研究的空白。

遗址出土了大量的陶瓷器遗物,窑口涵盖明清磁州和景德镇南北两大窑址集群,遗物时代上自明代永宣、下讫近代,作为酒类载体印证了衡水明代永乐年间的城址变迁及蒸馏酒发展史,是明清陶瓷考古不可多得的资料。

作者:胡强、王晓岩、李福朝

发掘单位:河北省文物考古研究院、衡水市文物保护研究院、桃城区文物所

2021年8至11月,河北省文物考古研究院、衡水市文物保护研究院、桃城区文物所组成联合考古队对衡水市东明酒坊遗址进行抢救性考古发掘,共计发掘500平方米,发现明末清初至近代酿酒作坊及相关遗存33处。其中,房址11座、窖池3处、摊晾场2处、蒸馏灶1座、灶2座、窖坑3处、润料池1处、道路2条、灰坑7座、门址1座。

衡水东明酒坊遗址总平面

经考古调查、勘察和发掘,遗址分为四层文化堆积:现代建筑堆积层,民国时期文化层,清代文化层,明代文化层。明代文化层被后期扰动较大,仅发现残存的部分明代晚期发酵区(JK1—JK3)遗迹。清代文化层叠压在明代文化层之上,由南北两侧的大型地缸窖池、东部的库房、中部的摊晾场组成,特别是在该时期遗存中发现了地下式润料池。

清代酿酒作坊毁于民国二十八年一场洪水,在民国时期淤土层之上,发现民国时期一处完整的酿酒作坊遗址。遗址南北通长18米,东西最宽27米,面积约430平方米,由蒸馏房F11、发酵房F10、棚架式摊晾场TL2、库房F5、工人居住房F9、道路L1和东侧的作坊主居住房F3组成,其中发酵房F10内主要遗迹为三号半地下式地缸窖池(JC3),窖池内原放置两组地缸,每组14口,共计28口。蒸馏房F11内主要遗迹为蒸馏灶Z2,长5.05米,由工作间、火膛、烟道和烟囱组成。

蒸馏灶

酒坊平面布局紧凑,酿酒工艺流程完整。酿造特色为固态原料地缸发酵:由作坊北侧中部的北向门道(L1)运输原料进厂,于摊晾场(TL2)上润料,之后在TL2西侧紧邻的Z2蒸煮,原料蒸熟后即在摊晾场(TL2)上摊晾降温、拌曲,进行初期发酵,之后将拌曲的原料装入南侧发酵房内的地缸窖池(JC3)完成发酵形成酒醅,再将酒醅运至紧邻的蒸馏灶(Z2)蒸馏出酒,装坛后放入西侧的库房F5内。蒸馏房F11与西侧的工人居住房F9相连,可通过F9的东门进出作坊区。上世纪五十年代公私合营完成后,该酿酒作坊废弃。

三号地缸窖池

考古发掘出土遗物以陶瓷器为大宗,另有部分金属、琉璃、石、贝壳类等遗物。陶瓷器以磁州窑彭城窑场产品占主流,其次为景德镇窑场产品,另有少量龙泉窑及北方青瓷窑址产品。器型品种包括缸、瓮、坛、罐、盆、碗、盘、杯、盅等,以各式瓷缸、酒碗、酒杯、酒盅居多。金属器有铜钱币、首饰、笔帽等,其中铜钱币见有清代乾隆、嘉庆、道光、光绪等年号钱及安南光中通宝、日本宽永通宝。琉璃器有首饰、纽扣、烟嘴等。石制品有烧锅支圈、砚等。贝壳类器物仅见纽扣。

石制烧锅支圈

青花碗

戳印“定造”款黑釉瓷酒坛

青花酒杯

安南货币光中通宝(1788-1792年铸)

经过对酒坊遗址周围的考古调查表明,自明代后期至民国时期形成的“十八酒坊”遗址沿滏阳河两岸分布,以东岸规模最大。本年度考古发掘区域即为原“十八酒坊”中的一家。特别是出土遗物上作坊主的题名,与酒坊后人保留的自乾隆年间至近现代的地契相互印证,可知该酒坊为“十八酒坊”中的“永丰酒坊”。十八酒坊自清代至近现代传承有序,而在历次酒业相关的考古发掘中尚未发现能和文献如此高度契合的发掘资料。

东明酒坊遗址制酒工序配套齐全,体现了完备的烧酒制作工序,是华北地区目前发现的最为完整的一处烧酒作坊遗址,其独具特色的圆形地缸窖池的发酵技术开创了该地区酿酒技术的先河,是我国北方清代以降蒸馏酒生产作坊的典型代表,实证了我国蒸馏酒工艺传承发展历史脉络,对研究我国白干酒的产生、发展、传播有重要意义,填补了华北地区蒸馏酒业考古发掘研究的空白。

遗址出土了大量的陶瓷器遗物,窑口涵盖明清磁州和景德镇南北两大窑址集群,遗物时代上自明代永宣、下讫近代,作为酒类载体印证了衡水明代永乐年间的城址变迁及蒸馏酒发展史,是明清陶瓷考古不可多得的资料。

作者:胡强、王晓岩、李福朝

发掘单位:河北省文物考古研究院、衡水市文物保护研究院、桃城区文物所

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

两周诸侯国族考古学与历史学融合研究的典范——读《小邾国历史文化的考古学研究》

我要新鲜事2023-05-06 20:12:590001秦陵附近有条霸王沟,传项羽盗墓时留下,最新考古是另外一种结论

项羽盗秦陵与霸王沟本文作者倪方六在中国盗墓史上,有很多疑案。以秦朝始皇帝嬴政的陵墓来说,都说最早是西楚霸王项羽盗的,还留下了一条霸王沟。但又有一种说法,说项羽盗秦陵是当初汉王刘邦抹黑,有意搞臭对手。我要新鲜事2023-05-26 17:05:500001中国第一座佛教寺庙 无可比拟的考古价值(白马寺)

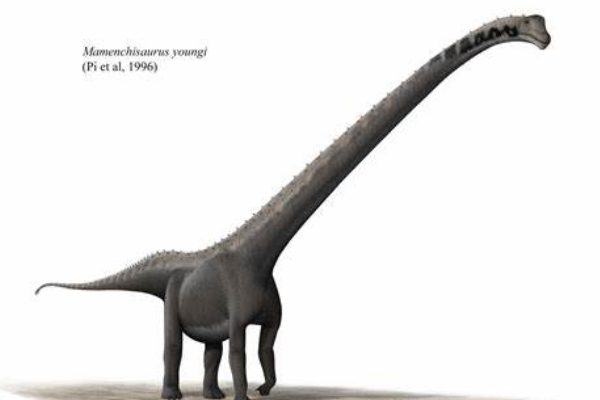

白马寺作为中国最早的佛教寺庙,其历史意义与考古价值无可估量。作为佛教传入中国的历史见证,白马寺不仅是中国古代文化的重要遗产,更是全人类共同的文化瑰宝。白马寺建于公元68年,由汉明帝下令修建。它的建立标志着佛教在中国的传播正式开始。作为中国最早的佛教寺庙,白马寺的历史意义不言而喻。白马寺的建立我要新鲜事2024-02-05 19:08:470004中加马门溪龙:亚洲最大的恐龙(长35米/出土于新疆)

中加马门溪龙是一种蜥脚亚目下的马门溪龙科恐龙,诞生于1亿5000万年前的侏罗纪末期,根据它最长的颈椎骨可以预估它的体长可能达到了35米,属于超巨型恐龙的一种,是最大的中国恐龙,第一批化石出土于中国准噶尔盆地。中加马门溪龙的体型我要新鲜事2023-05-10 13:43:160000长沙地区汉代古墓旁边 再次发现21处墓葬(汉代墓葬)

汉代王陵周边发现的墓葬属于陪葬品。自从去年10月份开始,长沙地区的文物研究机构就已经对于之前已经开发过的一个汉代王陵进行后续的研究,在不远的地方就发现了一些墓葬坑,经过50天的发掘之后,一共找到了21个,这些也都是来自于汉代的墓葬,其中大多数都是小型的竖穴土坑,也就是说这些墓葬的规格很小。墓葬的痕迹我要新鲜事2023-05-11 09:16:410000