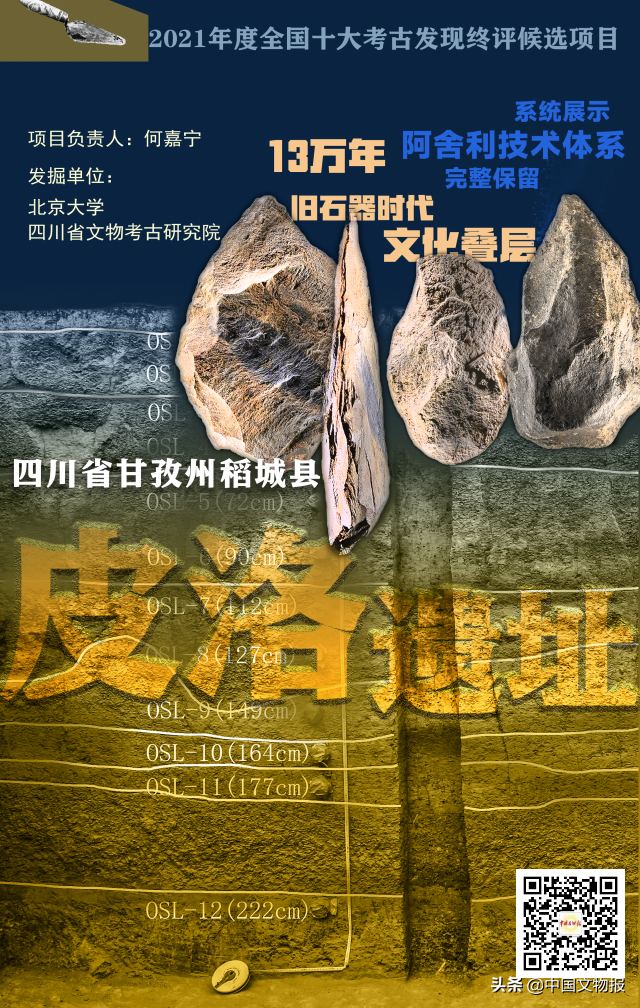

十大考古终评项目 | 精美的石头会说话——四川稻城皮洛遗址

#2021年度全国十大考古新发现#

(海报设计:曹秉进)

发掘单位 北京大学、四川省文物考古研究院

项目负责人 何嘉宁

青藏高原平均海拔4000米以上,高寒缺氧的气候条件对古人类生存构成了严峻的挑战,对青藏高原征服及适应进程也始终是困扰国际学术界的重要课题。

为进一步探索古人类征服青藏高原的历史过程,2019年以来,四川省文物考古研究院组织专业团队在川西高原展开旧石器时代考古专项调查工作,于2020年5月份调查发现皮洛遗址。

经国家文物局批准,2021年4月底四川省文物考古研究院联合北京大学考古文博学院对皮洛遗址进行主动性考古发掘,到11月初第一阶段野外发掘工作圆满结束。

▲工作照

▲工作照

▲工作照

▲工作照

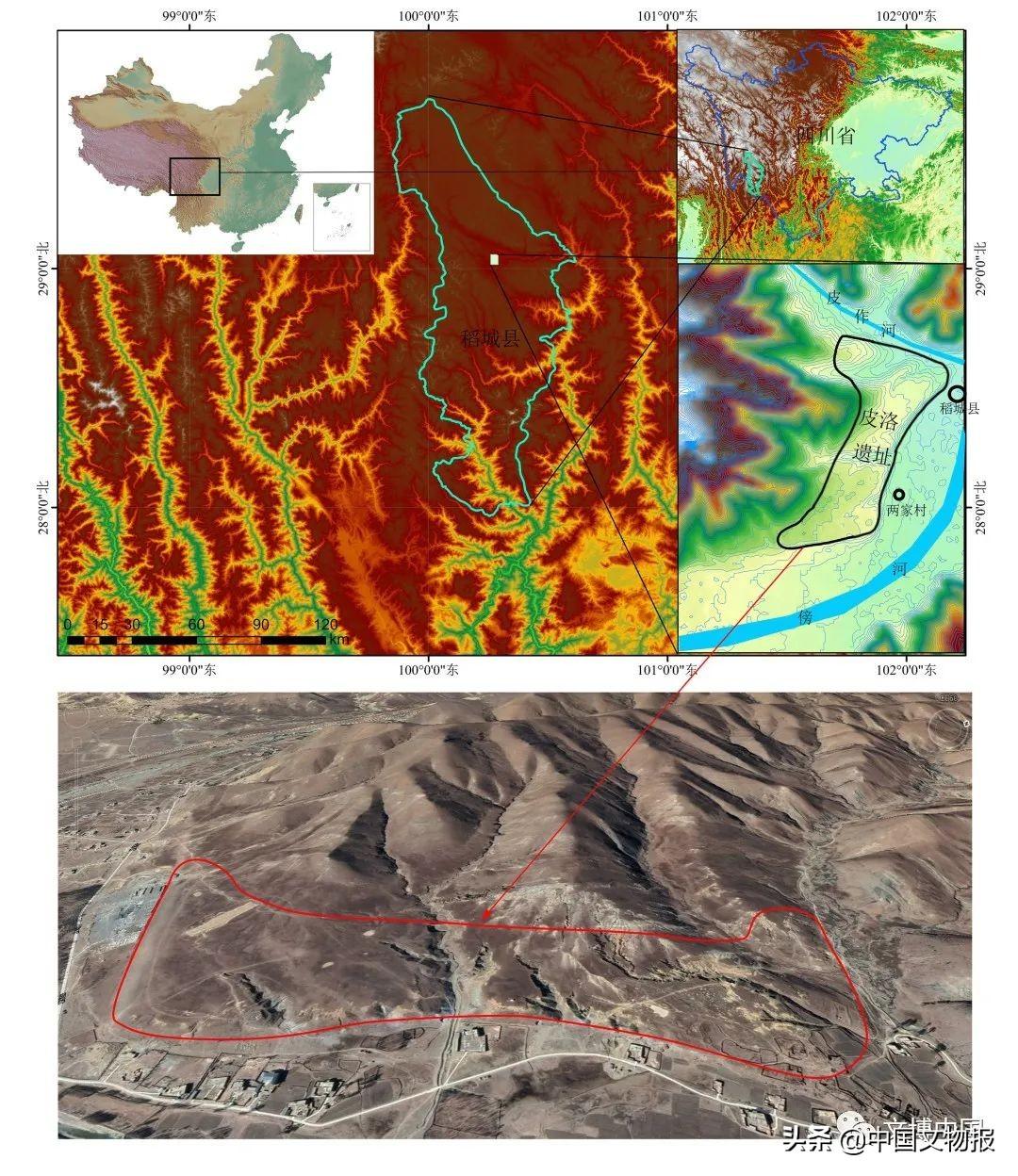

皮洛遗址位于四川省甘孜藏族自治州稻城县,平均海拔超过3750米,地处金沙江二级支流傍河的三级阶地上。遗址南北长约2000米,东西宽约500米,总面积约100万平方米。

▲皮洛遗址地理位置图

▲皮洛遗址地理位置图

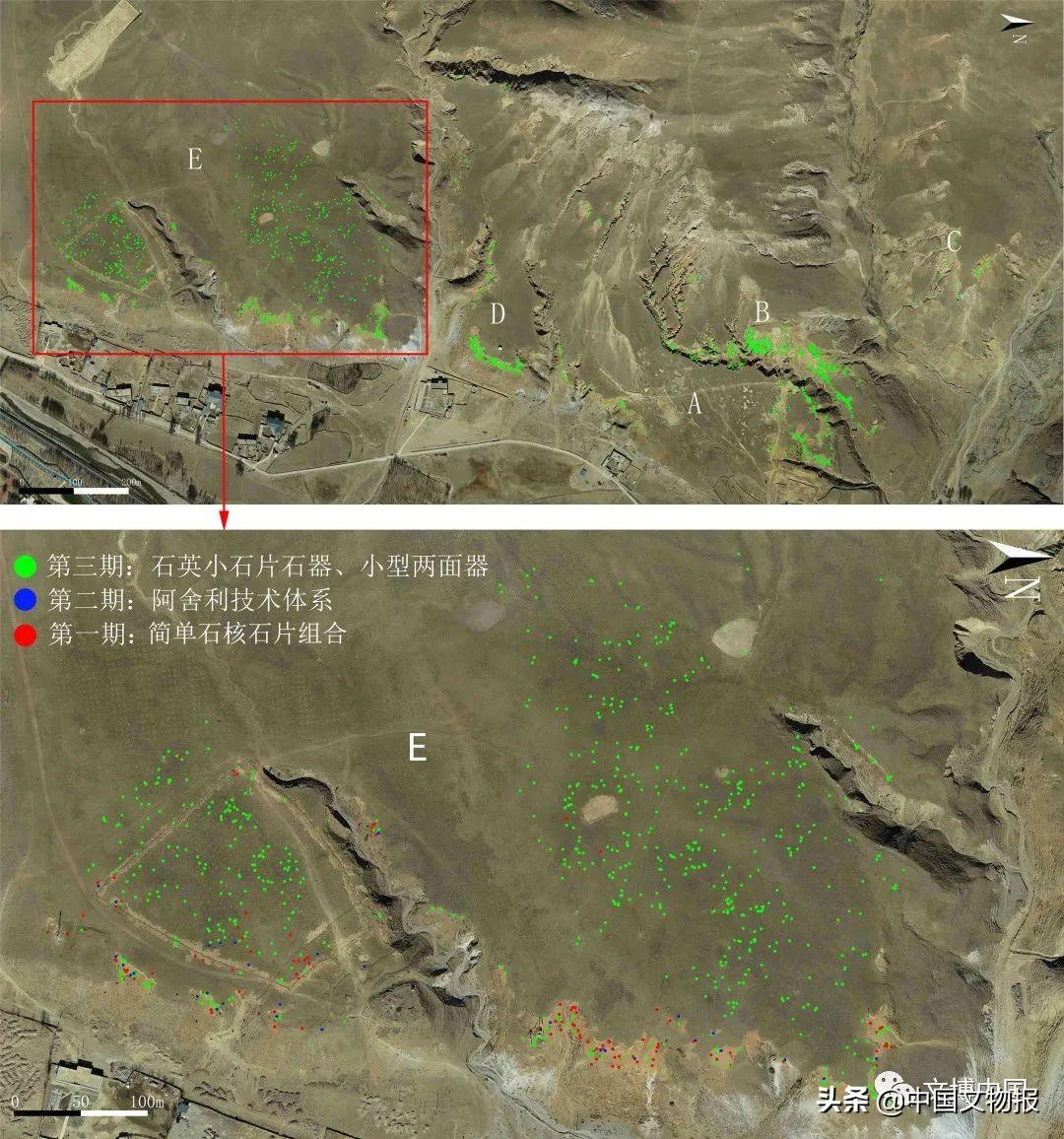

遗址建立了科学的地表采集系统,详细记录地表所有典型石制品的类型、风化磨蚀情况和三维坐标,极大地填补了发掘面积有限的不足,系统地还原了整个遗址范围内不同时期遗物的空间分布状况,目前已采集典型石制品3000余件。

▲遗址地表采集系统

▲遗址地表采集系统

本次发掘200平方米,采用水平层与文化层相结合的方式,在5m×5m的大探方内布设1m×1m的小方进行精细化操作,对所有编号标本拍照、记录三维坐标和产状,对长度在2cm以下的遗物按照小方进行收集,还对遗物分布密集的水平层进行了三维摄影建模。在发掘过程中,团队注重对残留物、土壤微结构等分析样品的现场采样,并在剖面上统一采集光释光测年样品、古DNA样品以及粒度、磁化率、孢粉等古环境研究的样品。

▲多学科考古(古DNA、年代学、环境考古、第四纪地质)

▲多学科考古(古DNA、年代学、环境考古、第四纪地质)

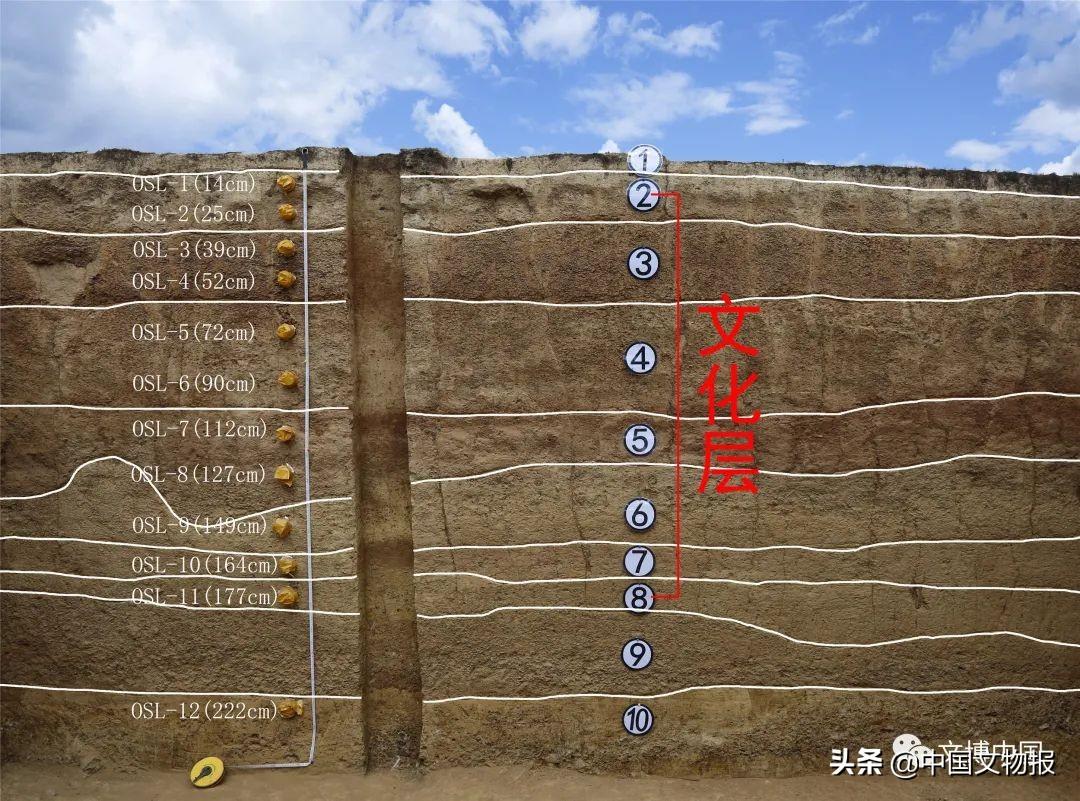

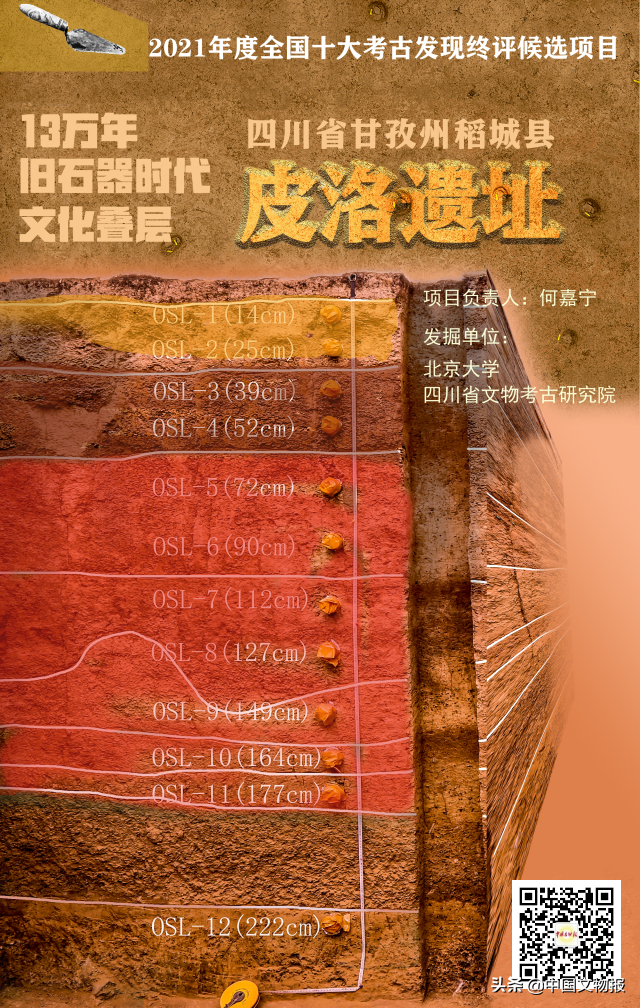

遗址地层堆积厚约2米,可划分为8层,其中第①层为草皮,②-⑧层均为旧石器时代文化层,呈现出红-黄土交替的特征,反映了气候的冷暖波动。初步的光释光测年结果显示,遗址上部地层的年代不晚于距今13万年。

▲遗址地层标准剖面

▲遗址地层标准剖面

本次发掘揭露出多个古人类活动面,出土编号标本7000余件,均为石制品,其中打击痕迹明确的人工制品占4成多,包括石核600多件,石片近700件,工具500余件,断块近800件,残片600余件,使用砾石近50件。

▲地层及部分遗物

▲地层及部分遗物

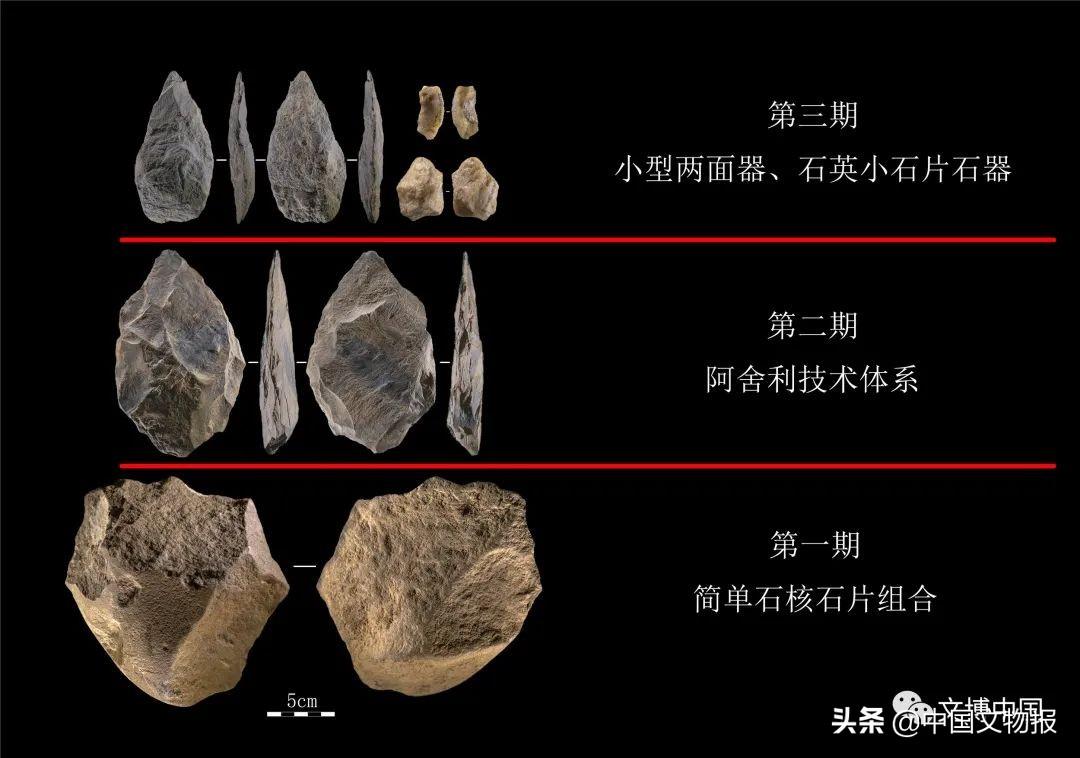

根据地层关系、堆积特征和遗物发现情况可以初步将七个地层的发现分为三期:

地层⑧-④层主体为砂岩石核-石片石器,剥片策略简单,工具组合以边刮器、凹缺器、锯齿刃器、砍砸器等为主;

地层③层新出现了以板岩为主要原料制作的精致的手斧、薄刃斧等器物类类型;

②层剥片程序更加复杂的石英小石核数量增加,两面加工的工具尺寸缩小;

整体构成了一个罕见的旧石器时代文化“三叠层”。

▲地层出土遗物分期

▲地层出土遗物分期

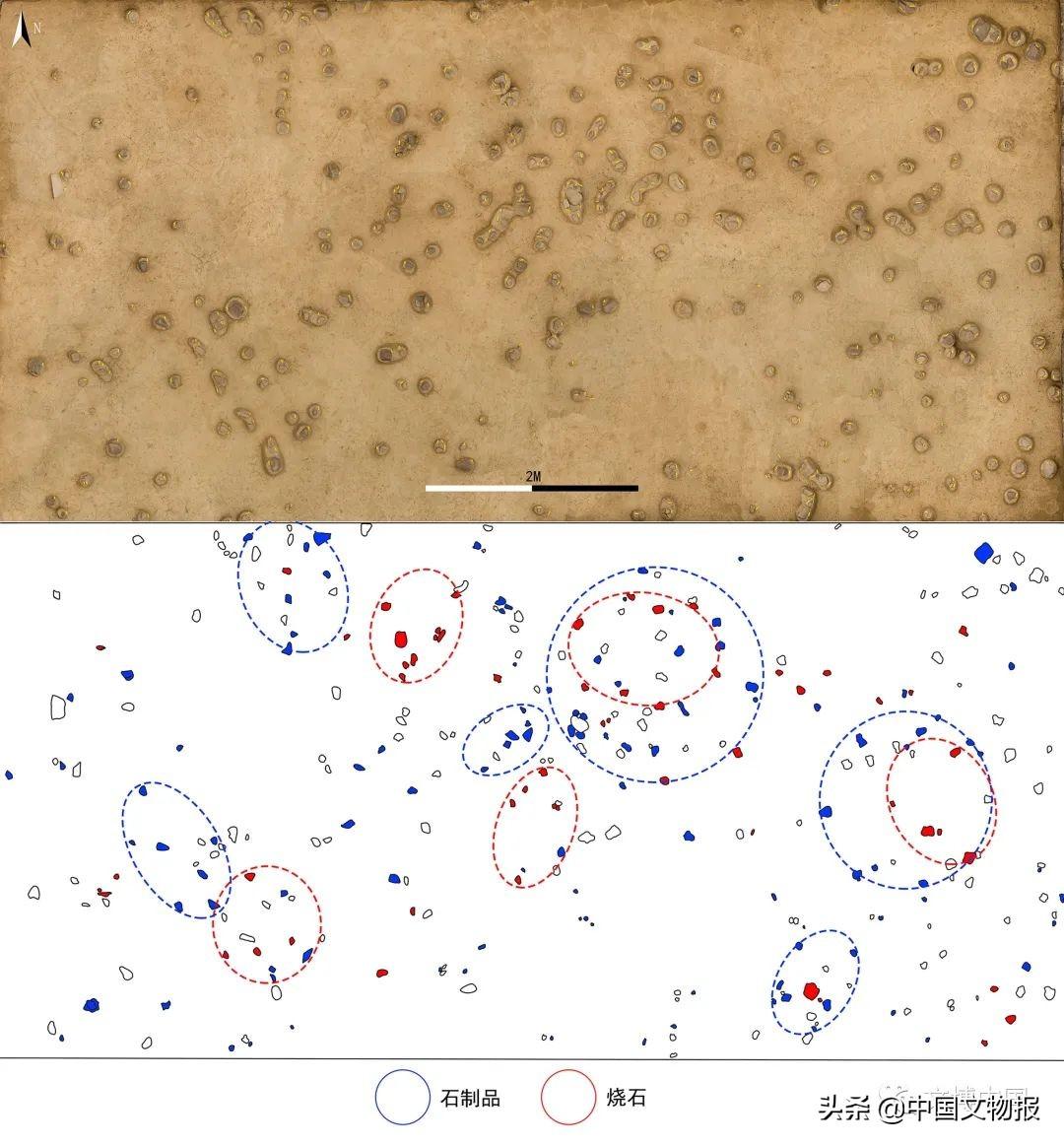

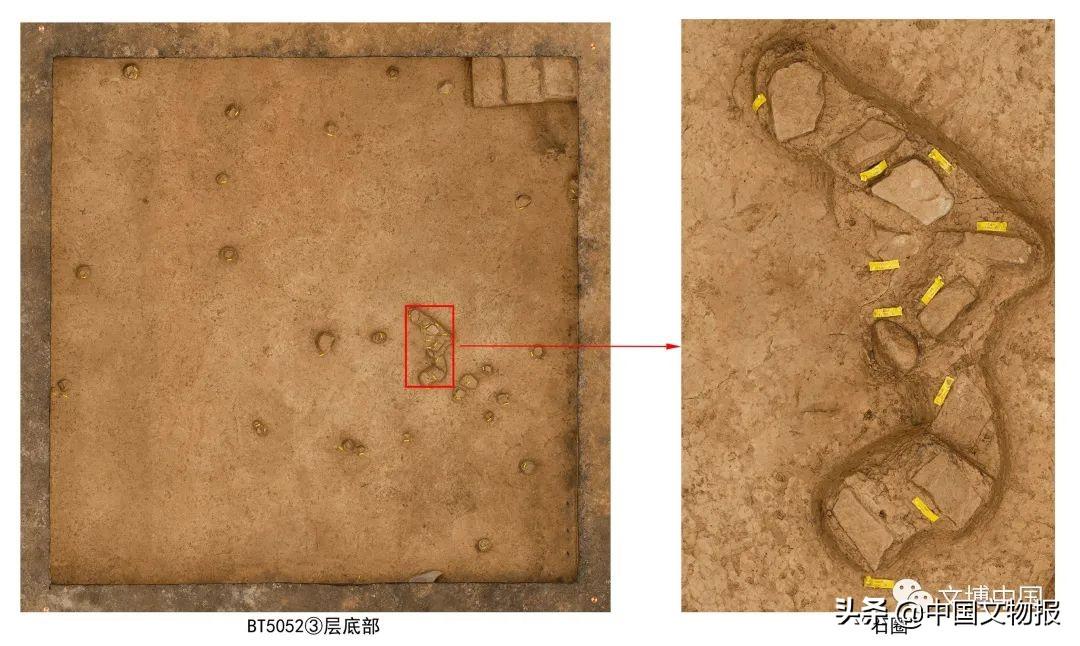

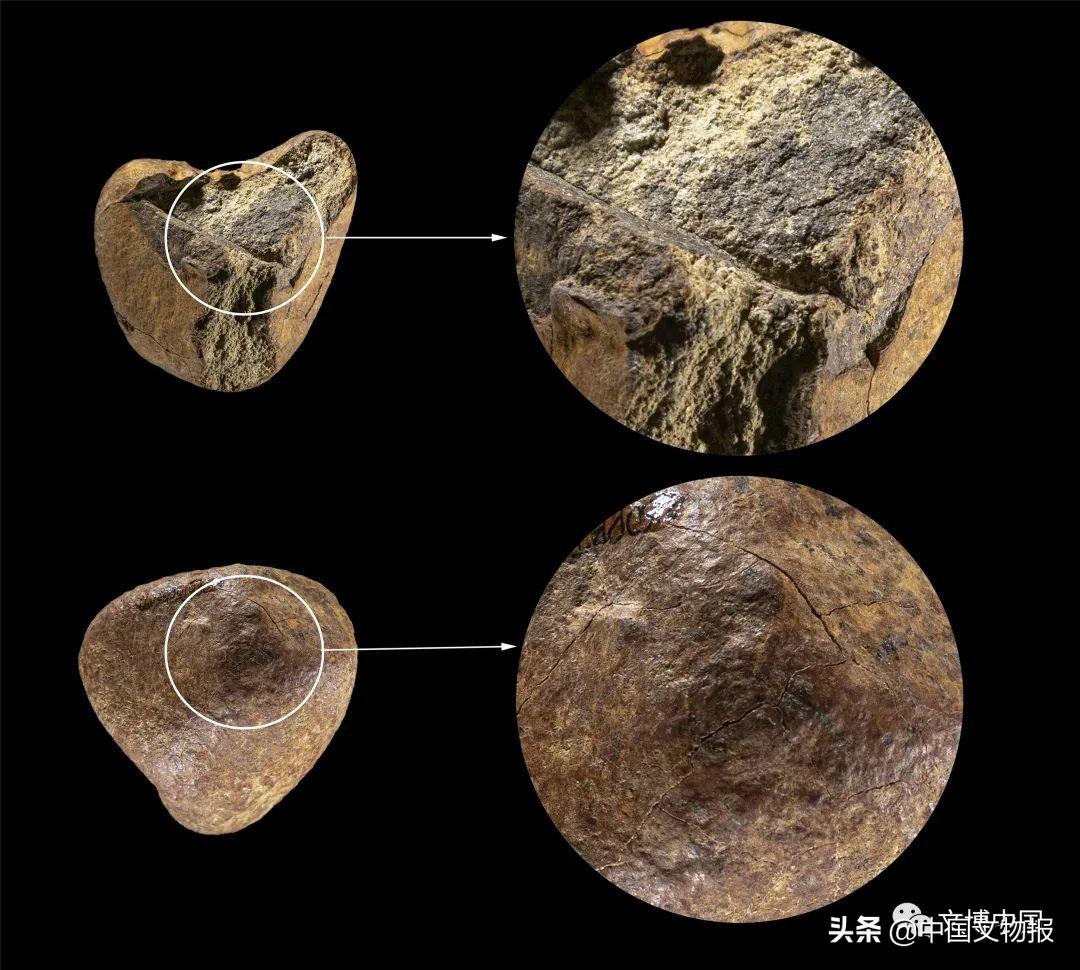

皮洛遗址3个阶段均发现有石制品及人工搬运砾石密集分布的古人类居住活动面。初步整理表明,石制品中约有20%为“烧石”,可能与较为频繁的用火行为有关;⑤、⑥层发现石器拼合组;在③层还发现有扁平砾石围成的半环状“石圈”遗迹,显示人类曾在遗址从事过用火、打制石器等活动。

▲古人类活动面示意图1

▲古人类活动面示意图1

▲古人类活动面示意图2

▲古人类活动面示意图2

▲半环状石圈

▲半环状石圈

▲烧石及石器拼合组1

▲烧石及石器拼合组1

▲烧石及石器拼合组2

▲烧石及石器拼合组2

整体上看,皮洛遗址是一处时空位置特殊、规模宏大、地层保存完好、文化序列清楚、遗物遗迹丰富、技术特色鲜明、多种文化因素叠加的罕见的超大型旧石器时代旷野遗址,具有重要的学术意义。

首先,本次发掘在青藏高原东南麓揭露出七个连续的文化层,完整保留、系统展示了“简单石核石片组合-阿舍利技术体系-小石片石器和小型两面器”的旧石器时代文化发展过程,首次建立了四川和中国西南地区连贯、具有标志性的旧石器时代特定时段的文化序列,为该区域其他遗址和相关材料树立了对比研究的参照和标尺。

▲遗物三期变化过程

▲遗物三期变化过程

第二,皮洛遗址发现的手斧、薄刃斧等遗物是目前世界上海拔最高的阿舍利技术遗存,也是目前东亚地区形态最典型、制作最精美、技术最成熟、组合最完备的阿舍利组合,为长达半个多世纪的“莫维斯线”论战画下了休止符。同时,皮洛等川西高原含手斧的遗址填补了东亚阿舍利技术体系在空间上的一个关键缺环,串联起东西方的阿舍利文化传播带,对于认识亚欧大陆东西侧远古人群的迁徙和文化交流具有特殊意义。

▲阿舍利技术体系组合

▲阿舍利技术体系组合

此外,皮洛遗址地处青藏高原,连续的地层堆积和清楚的石器技术演变序列表明,拥有不同技术体系的人群都曾陆续进入高海拔地区并在皮洛遗址持续繁衍生息,留下了大范围分布的文化遗物,充分展现了早期人类征服高海拔极端环境的能力、方式和历史进程,也提供了该地区古环境变化与人类适应耦合关系的重要生态背景和年代学标尺。

▲团队合影(开工合照)

▲团队合影(开工合照)

▲团队合影

▲团队合影

▲团队合影(观察地貌)

▲团队合影(观察地貌)

▲团队合照(年代与环境考古学分析)

▲团队合照(年代与环境考古学分析)

(海报设计:曹秉进)

作者:何嘉宁 郑喆轩等

#2021年度全国十大考古新发现#

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

终审 | 李 政

老汉手上戴三亿戒指 居然有这种身份(清朝古董)

老汉是乾隆的后代。有这样一个人,手里戴着价值3亿的戒指。专家们看到后建议他上交,但他暴露了自己的身份,让专家们无言以对。这件事应该从清朝开始。对于这个王朝,人们对它的评价可以说是褒贬不一。一般来说,是一个句子,早期强势有力,中期颓废安于现状,后期屈辱被人践踏。清朝皇室我要新鲜事2023-02-20 16:14:210000方向明:写在《反山》(修订本)中英文版出版后

《反山》(修订本)编著:浙江省文物考古研究所出版社:文物出版社出版时间:2022年1月定价:698元《FANSHAN》编著:浙江省文物考古研究所出版社:文物出版社出版时间:2022年12月定价:780元我要新鲜事2023-05-06 14:00:380000尉佩云:真理不是北极——对话何兆武教授

导语:何兆武教授长期从事西方历史哲学、史学理论著作的翻译工作,是我国该学科的奠基人之一。何教授具有很强的理论批判和反思能力,对一些重大的理论问题都做过精当的阐述。与何教授的谈话不光寓于专业学科范围之内,也涉及一个世纪学者对自己人生的感怀和思想的阐发。笔者感怀何教授的勤勉不辍的同时更钦佩其深刻的理论思考和清晰的判断力,遂将我们的访谈录音整理出来。何教授已年满九十,然思维敏捷,逻辑清晰,神明不衰。我要新鲜事2023-05-25 13:54:590000辽国古墓出土文物 用途让人无法接受(文物用途)

辽国公主墓发现的文物是用来刺杀天鹅。每一个朝代甚至是每一个地区在古代的习俗都是有所不同。而古时候人们的生活方式和我们现在也有着很大的不同,如今在考古工作时发现的一些特殊文物,给人们带来了很多的思考,因为我们都无法得知这些文物到底是用来做什么?在前些年发现的一座辽国古墓里出土的文物,它的用途让人无法接受。辽国古墓我要新鲜事2023-09-27 20:48:260003慈母龙:北美大型植食恐龙(喜欢群居/一群包含13万只)

慈母龙是一种鸟臀目恐龙,诞生于8300万年前的白垩纪末期,主要以蕨类和植物叶子为食,体长可达9米,属于大型恐龙的一种,具有非常独特的群居特性,甚至连巢穴都是群筑的,其中埋藏了不少的幼年恐龙和蛋化石,所以便因此得名“慈母”,它们最大的特点就是脑袋长的像鸭子。慈母龙的体型我要新鲜事2023-05-09 16:03:030000