贵州考古:探索多元一体发展进程,为铸牢中华民族共同体意识提供智力支持

2022年5月27日下午,中共中央政治局就深化中华文明探源工程进行第三十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。要深入了解中华文明五千多年发展史,把中国文明历史研究引向深入,推动全党全社会增强历史自觉、坚定文化自信,坚定不移走中国特色社会主义道路,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴而团结奋斗。

那么,地处中国西南腹地云贵高原东部的贵州,在我国百万年人类史、一万年文化史和五千多年的文明发展史中,奉献了什么力量?对于这个课题的探索,是贵州考古者义不容辞的职责和使命。

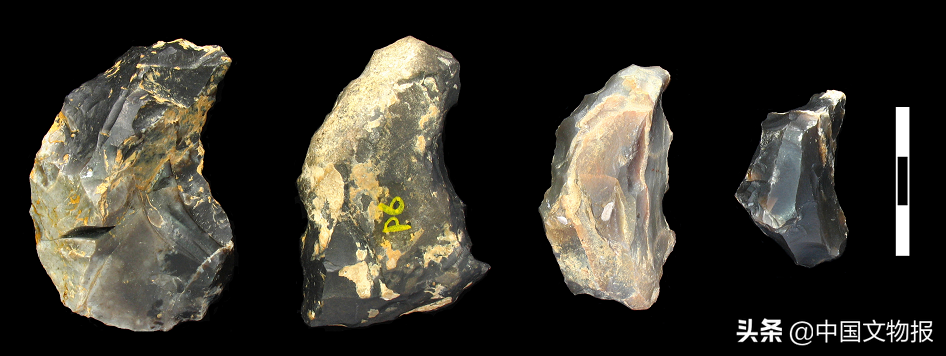

贵州,因喀斯特地貌,洞穴丰富,提供了古人类栖息的天然家园,30多万年前就有古人类在此生息繁衍。目前已发现的史前洞穴遗址500余处,其中旧石器时代遗址或地点约100处。遗址年代距今约30-1万年左右,时代跨旧石器时代早、中、晚三期,基本建立起贵州旧石器时代考古年代框架。石器打制技术,有着临近区域间的相似性和早晚继承关系,体现出贵州早期人类文化的独特性以及人群间的文化交流,为中华文明根脉的探寻提供支持。

盘县大洞出土凹凸刃刮削器

盘县大洞出土凹凸刃刮削器

横亘于中部的苗岭将贵州分割成长江和珠江两个水系区域,山间河流,从旧石器时代开始,已经是天然的文化通道,清水江流域旧石器时代晚期遗址的发现,表明部分人类群体开始走出洞穴,抑或是沿江而上的迁徙人群。

黔西观音洞出土石制品

黔西观音洞出土石制品

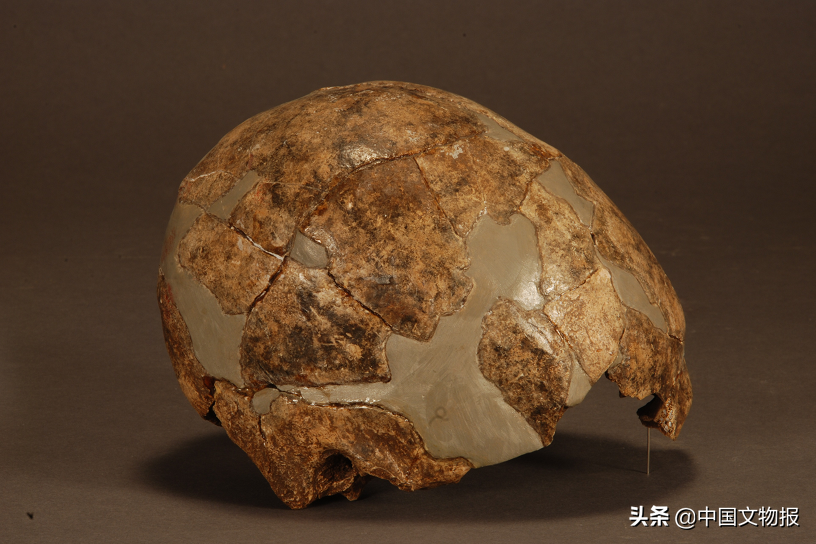

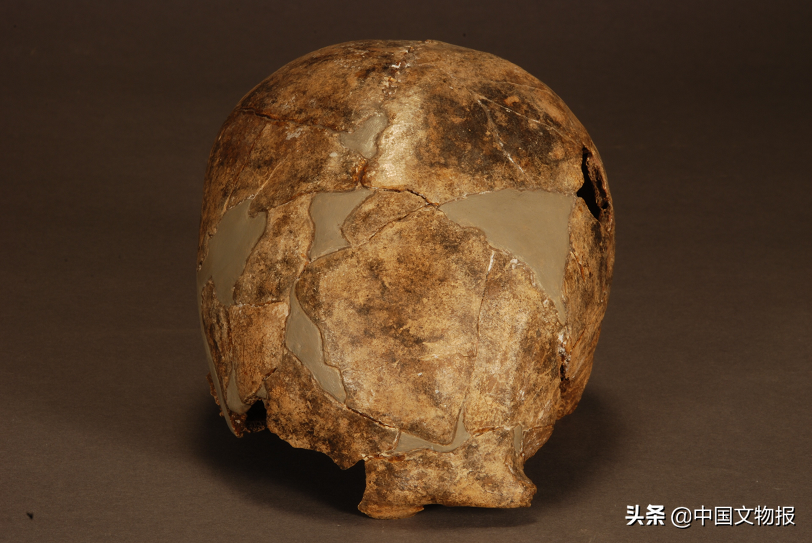

普定穿洞出土女性头骨

普定穿洞出土女性头骨

进入新石器时代直至商周时期,穴居,依然是贵州先民喜欢的生活方式,而沿河流的劳动生活和族群迁徙越加频繁,逐渐兼收并蓄其东楚南越西滇北氐羌巴蜀等族群文化,形成了典型的民族大杂居、小聚居格局,孕育了多彩贵州民族文化。

(战国至西汉)赫章可乐罗德成地M274出土饰虎铜釜

(战国至西汉)赫章可乐罗德成地M274出土饰虎铜釜

(东汉)兴义万屯M8出土铜车马

(东汉)兴义万屯M8出土铜车马

到春秋战国时期,地方族群文化已经得到长足发展,形成了牂牁、夜郎等方国政权。因地处中国西南边疆,自汉代开始即处于中央对边疆实施管理的前沿地带。随着汉移民的大量涌入,在黔中、黔西南、黔西北等中央政权重点管控区域,体现出明显的汉、夷文化并存格局,是研究中国秦汉以来中央对边疆民族地区进行“羁縻之治”科学有效管理模式、中国多元一体进程历史的生动案例。黔北务川地区蕴藏丰富的朱砂,却早在汉武帝开发西南之前就已经吸引了汉人的进入。随着东汉政权的解体,汉文化在贵州地区的分布也大幅萎缩,但魏晋南北朝及唐代,在黔中地区却保留了丰富的汉式遗存,可见汉文化在此的延续,说明黔中地区作为地方建置所在地或发挥着西南重要交通枢纽的经济通道作用。

(宋)杨价墓出土螭龙金杯盘

(宋)杨价墓出土螭龙金杯盘

秦汉以来形成的对边疆地区管理的“羁縻之治”在唐宋时期逐渐发展成了“羁縻制度”,一方面助长了地方家族实力,同时也促进了社会稳定、经济发展和文化的多样性传承。贵州,作为边疆民族地区,是唐宋时期至清代中央对边疆地区实行“羁縻·土司制度”管理的核心地区。播州杨氏、思州田氏、水东宋氏和水西安氏等逐渐发展成贵州实力最大的四支受命中央世袭统治地方的羁縻家族。元代对中国的统一,加强了对边疆地区的管理,将松散的“羁縻制度”更加严格化,发展成了“土司制度”。这些羁縻家族势力于是过渡为土司家族,后被称为贵州“四大土司”。因具备中央对边疆民族地区的管理智慧的普世性价值和世界范围内的借鉴,遵义海龙囤遗址成为了世界文化遗产。为了加强西南边防,在明初平云南之战前后,即开展“调北征南”“调北填南”军事战略活动,在贵州湘滇黔古道一线设立卫所及屯堡,加强云南的防卫。而后又通过“改土归流”,先后完成了建省和对土司政权的削弱,直至贵州全面纳入到中央的直接管理。故,自汉代以来,贵州即有中央与地方两套管理体系,有着丰富的制度性遗存,也是边疆民族地区纳入中央一体化管理的鉴证。

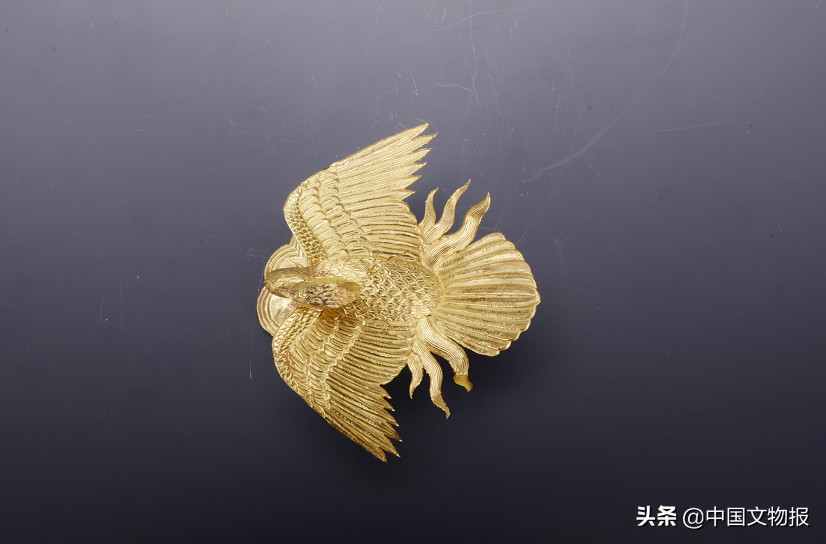

(明)遵义高坪杨氏土司墓地出土金镶宝五凤冠

(明)遵义高坪杨氏土司墓地出土金镶宝五凤冠

杨辉墓腰坑出土四神

杨辉墓腰坑出土四神

因山地崎岖地貌,阻挡了文化的交流,助长了区域族群文化的各自封闭传承,形成了独特、丰富、多样的地域族群文化。而多民族文化原真性的保存,留下了丰富的民族考古资源。岩画,则是窥探相关族群人们社会、劳动和生活以及精神世界和审美观的窗口。冶金考古,则是探索贵州先民认知自然,掌握技术提高生产力、促进经济发展以及地方建置沿革的有效途径。因地制宜、一体多元的文化传承和发展,是贵州文化一以贯之的主旋律和特征。

接下来,贵州将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,拓展贵州考古的发展思路和路径。加快贵州省考古标本库房和实验室建设,夯实阵地基础;加强机构和人才队伍建设,提升考古能力;深入推进贵州特色专题考古,扎实提升新时代考古研究水平;提升多学科、多技术手段的协同能力,促进新时代考古的发展速度;深挖考古优势,丰富贵州历史,讲好中国多元一体化发展的“贵州故事”。

考古,延伸了贵州历史轴线。一代代考古人,耕耘于贵州这片崎岖的文化丛林,对百万年人类史、一万年文化史和五千多年的文明史以及中国一体多元文化格局作出了生动阐释,为铸牢中华民族共同体意识提供了智力支持。

作者系贵州省文物考古研究所所长

总顾问:王巍 陈星灿

总策划:柳士发 李让

活动办公室:刘国祥 郭晓蓉

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

「考古词条」铁器时代 · 永宁寺遗址

北魏后期都城洛阳的重要佛寺故址。位于今洛阳市东15公里的汉魏洛阳城遗址内,座落于北魏宫城的西南侧,占地面积达9万平方米。它是一座以佛塔为中心的佛寺,是专供皇帝、太后礼佛的场所。寺建于北魏孝明帝熙平元年(516),为灵太后胡氏所建,永熙三年(534)被大火焚毁。我要新鲜事2023-05-27 00:13:270000【考古词条】铁器时代 · 黑城遗址

我要新鲜事2023-05-25 20:31:4600002007年江西挖出46具棺木 46位少女陪葬 头盖骨消失脑髓完好

江西靖安县,一个古老而神秘的地方。在2007年6月的一天,这里的天气还不算炎热,但却发生了一件令人震惊的事件——一座墓葬被打开。墓中的场景让人大为惊讶,这里竟然有46口棺木,而且都是薄棺。这样的规模和方式表明墓主人并不是享受高规格葬礼的人物,那么为什么会出现这些薄棺呢?我要新鲜事2023-08-02 18:22:540000世上真有不腐“养尸地”?撬开棺材最离奇一幕把盗墓者也吓傻了

原题:死后葬“养尸地”指甲疯长,平叛功臣僵尸吓傻盗墓贼本文作者倪方六当下,全国各地的盗墓现象很严重,尤其是一些有历史的城市。如2009年上半年,南京溧水一带有近百座古墓被盗。盗墓贼怎么这么厉害呢!其实,南京周边的盗墓现象,从古至今从来就没有绝迹过,不少都是外来南京的“摸金校尉”。不只如此,中国古代盗墓史上许多“最”现象,不少发生都在南京。图:南京郊外六朝(东吴)墓葬考古发掘现场我要新鲜事2023-05-27 18:03:050000盗墓贼寻找2000年的古墓被民工无意挖到 出土2件绝世珍宝

在我国的某个偏远山区,有一座历史悠久的古墓,据传说这座古墓是一位古代皇帝的陵墓。这个传说引起了很多盗墓贼的兴趣,他们一直在寻找这座古墓的下落,但是一直没有任何收获。直到某一天,一群盗墓贼得到了一份神秘的古图纸,上面标明了这座古墓的位置和具体构造,他们决定动身前往探险。我要新鲜事2023-07-06 17:51:570000