新发现 | 良渚文化晚期临海遗址的考古成果——上海奉贤柘林遗址考古发掘取得的阶段性收获

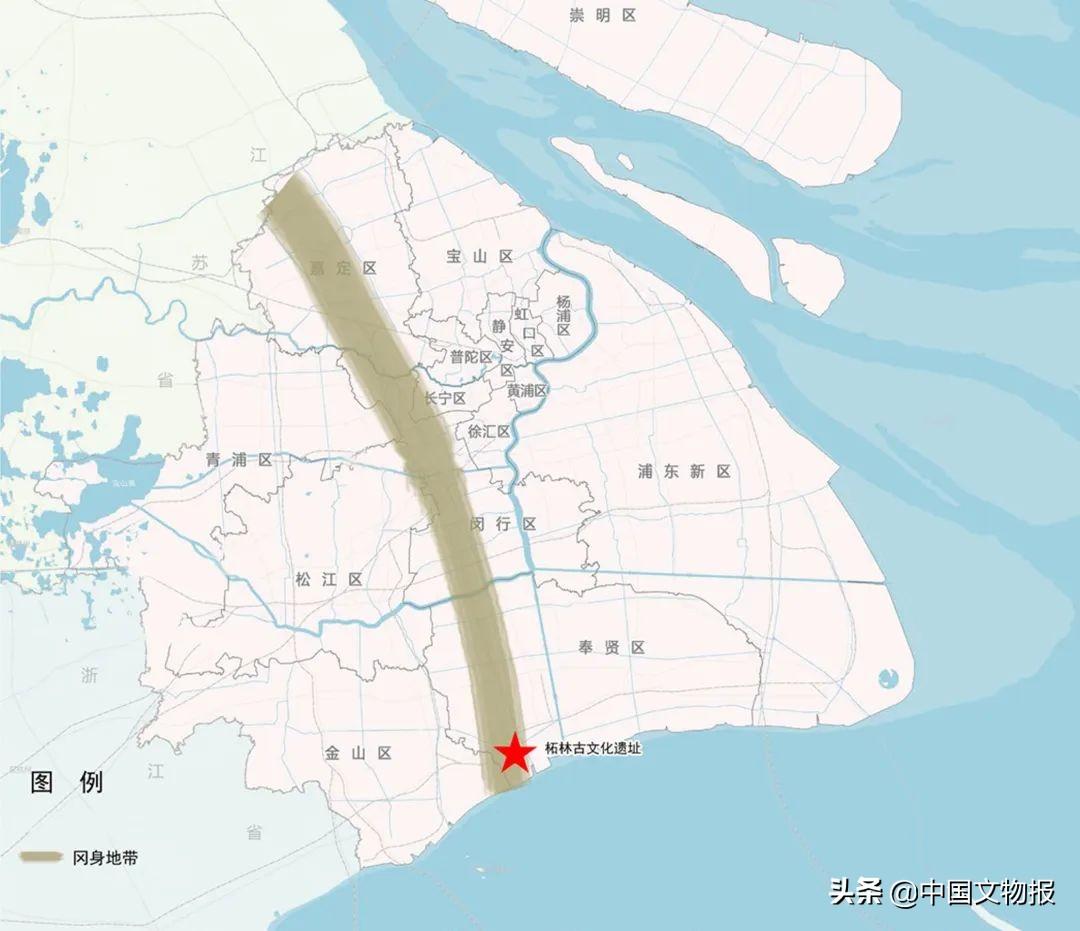

柘林遗址地处上海市奉贤区柘林镇南部,杭州湾北岸,位于距今约5000年的冈身遗迹最南端,海拔高度约4.1米(图1)。1973年开挖河道时发现;1977年公布为上海市文物保护地点;2017-2018年,上海市文物局组织地下文物埋藏区考古勘探,探明柘林遗址现存主体文化堆积约3万平方米,初步确认柘林遗址是一处良渚文化时期临海小型聚落(图2)。

图1 柘林遗址位置

图1 柘林遗址位置

图2 柘林遗址环境(上为北) 图2 柘林遗址环境(上为北)

图2 柘林遗址环境(上为北) 图2 柘林遗址环境(上为北)

在国家文物局“考古中国”项目“长江下游区域文明模式——从崧泽到良渚”课题规划下,经国家文物局批准,由上海博物馆主持,上海市奉贤区博物馆参与,于2018年、2020年连续两次对柘林遗址开展考古发掘工作,发掘面积1456平方米。旨在通过发掘确认上海地区良渚文化时期不同等级聚落的性质,进而为探究上海地区史前聚落形态以及不同等级聚落之间社会关系提供研究材料。

两次发掘共清理墓葬21座,灰坑59个,灰沟6条,柱洞群2处等遗迹,出土文物近400件,其遗存主体时代为良渚文化晚期,兼有少量宋元时期遗存。其中,最重要的发现是一处良渚文化晚期墓地。

目前,墓地揭露部分出土墓葬20座。墓葬均为长方形土坑竖穴墓,墓向统一,皆东偏南,葬式多为单人仰身直肢葬,仅发现1座二次葬。随葬品较为丰富,以陶器为主,有少量石器、玉器及骨器。从空间分布看,墓葬可分为东、西两组,其中西组墓葬16座,以东北—西南方向呈四排分布;东组墓葬4座,受晚期堆积的破坏,未见明显规律。根据墓葬随葬品形态及其器物组合判断,墓葬年代均为良渚文化晚期。现以几个墓葬举例:

M1,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向109°,单人仰身直肢葬,头向东(图3)。经鉴定,墓主年龄在7~11岁,性别不详。随葬器物10件,有双鼻壶、陶杯、圈足盘、陶鼎等(图4-6)。墓长约2.1米,宽约0.82米,深约0.36米。

图3 M1完工照

图3 M1完工照

图4 M1随葬带盖圈足盘

图4 M1随葬带盖圈足盘

图5 M1随葬双鼻壶

图5 M1随葬双鼻壶

图6 M1部分随葬品

图6 M1部分随葬品

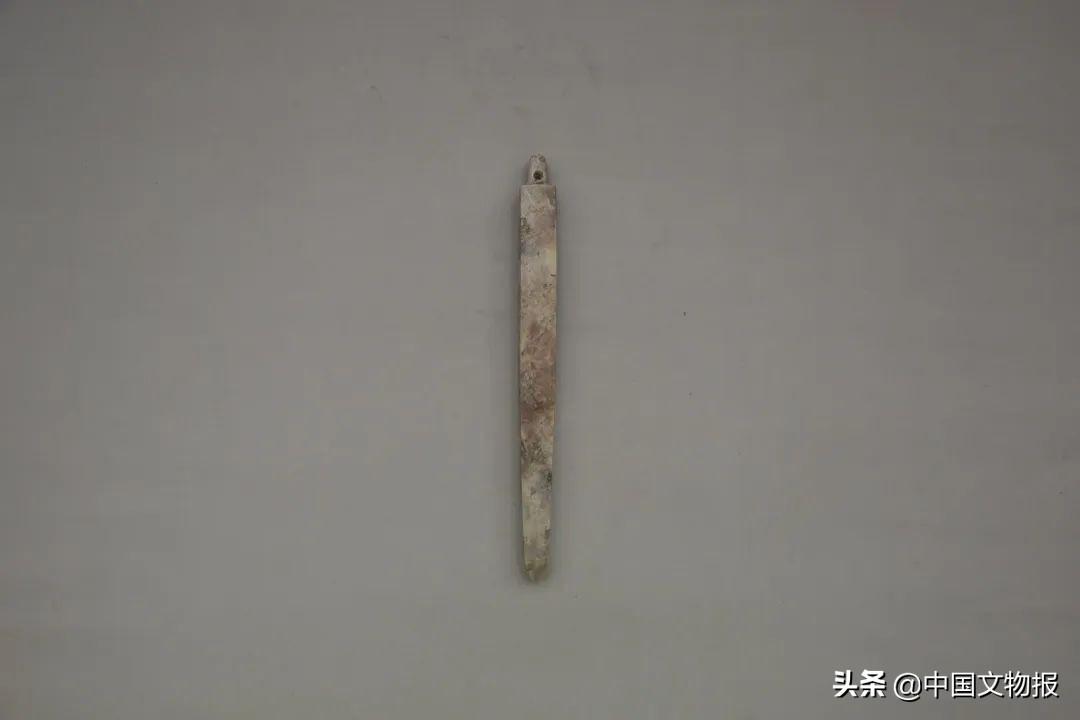

M9,属东组墓葬。东部遭现代堆积严重破坏,残存腿部以下部分。长方形土坑竖穴墓,墓向113°(图7)。经鉴定,墓主疑似为男性,成年人。发现随葬器物50件,以陶器为大宗,器形有双鼻壶、圈足盘、陶罐等;石器有石斧、石钺、耘田器、石镞等;玉器有玉锥形器、玉环等;骨牙器有牙镞等(图8-10)。墓长约1.86米,宽约0.76米,深约0.1米。

图7 M9完工照

图7 M9完工照

图8 M9随葬玉锥形器

图8 M9随葬玉锥形器

图9 M9随葬石耘田器

图9 M9随葬石耘田器

图10 M9随葬牙镞

图10 M9随葬牙镞

M11,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向115°,头向东,骨骼正反颠倒,疑似二次拾骨葬(图11)。墓主为女性,年龄在30~35岁。随葬器物16件,有双鼻壶、陶杯、陶盆、陶鼎、陶纺轮、玉坠饰、石钺等(图12、13)。在骨骼下方发现木质葬具痕迹,结合填土堆积分析,应存在箱式棺具。墓长约2.8米,宽约1.16米,深约0.68米。

图11 M11完工照

图11 M11完工照

图12 M11随葬陶杯

图12 M11随葬陶杯

图13 M11随葬陶鼎

图13 M11随葬陶鼎

M15,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向103°,单人仰身直肢葬,头向东(图14)。墓主年龄和性别暂未鉴定,不详。

图14 M15完工照

图14 M15完工照

在骨骼和随葬品的下方发现木质葬具痕迹,葬具平铺,结合墓葬填土堆积分析,应该存在箱式棺。这也与随葬品的分布相呼应,随葬器物共计33件(图15),其中棺内随葬器物31件,以陶器为主,有双鼻壶、圈足盘、陶盆、陶尊、陶鼎等,另随葬有玉镯、玉坠饰以及骨链饰等(图16-18);棺外随葬器物2件,为石镞和陶罐。个别陶器有刻划符号,如陶尊底部刻划似水草纹等(图19-22)。墓长约3.1米,宽约1.32米,深约0.35米。

图15 M15部分随葬品

图15 M15部分随葬品

图16 M15随葬玉镯

图16 M15随葬玉镯

图17 M15随葬玉坠饰

图17 M15随葬玉坠饰

图18 M15随葬骨链饰

图18 M15随葬骨链饰

图19 M15随葬带盖双鼻壶

图19 M15随葬带盖双鼻壶

图20 双鼻壶颈部刻划符号

图20 双鼻壶颈部刻划符号

图21 M15随葬陶尊

图21 M15随葬陶尊

图22 陶尊底部刻划似水草纹

图22 陶尊底部刻划似水草纹

M19,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向95°,单人仰身直肢葬,头向东(图23)。墓主年龄和性别暂未鉴定,不详。随葬器物24件,有双鼻壶、陶罐、陶鼎、玉璧、玉珠、石钺、石镰等(图24),其中石钺发现有木柄残迹,另在器物上发现有朱色痕迹。墓长约1.97米,宽约0.78米,深约0.32米。

图23 M19完工照

图23 M19完工照

图24 M19随葬玉璧

图24 M19随葬玉璧

M21,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向95°,单人仰身直肢葬,头向东(图25)。墓主年龄和性别暂未鉴定,不详。随葬器物21件,有双鼻壶、圈足盘、陶鼎、陶罐、玉锥形器等(图26-28)。墓长约2.76米,宽约0.9米,深约0.36米。

图25 M21完工图

图25 M21完工图

图26 M21随葬带盖陶鼎

图26 M21随葬带盖陶鼎

图27 M21随葬带盖双鼻壶

图27 M21随葬带盖双鼻壶

图28 M21随葬玉锥形器

图28 M21随葬玉锥形器

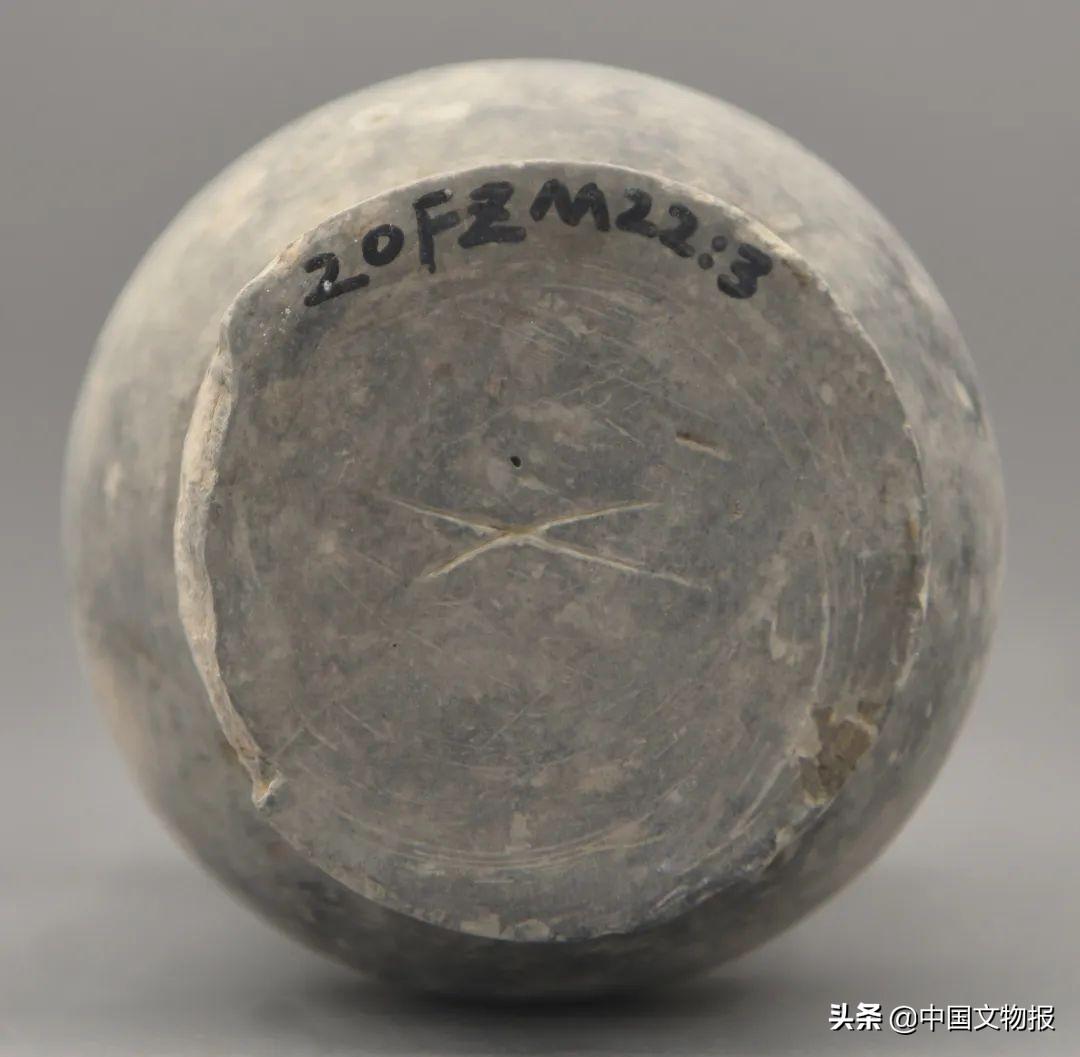

M22,属西组墓葬。长方形土坑竖穴墓,墓向97°,单人仰身直肢葬,头向东(图29)。墓主年龄和性别暂未鉴定,不详。随葬器物19件(图30),有双鼻壶、圈足盘、陶罐、陶鼎等(图31)。个别双鼻壶底部有刻划符号(图32)。墓长约2.86米,宽约0.9米,深约0.48米。该墓墓圹呈弧壁,且遗骨排列紧凑,尤其是上肢骨呈“X”分布,推测墓主可能被捆绑后放置弧形棺中入葬。

图29 M22完工照

图29 M22完工照

图30 M22部分随葬品

图30 M22部分随葬品

图31 M22随葬双鼻壶

图31 M22随葬双鼻壶

图32 双鼻壶底部刻划符号

图32 双鼻壶底部刻划符号

通过对墓地的发掘,基本了解墓地的营建过程及工艺。墓地坐落于冈身遗迹之上,先民利用冈身遗迹地势高亢的地理优势,堆填洼地,将相邻高地相连,形成一个大型高地,作为墓地使用。目前,已经揭露墓地的东南部,墓地东侧利用冈身高地西高东低的自然地势作为边界,南界以人工开挖的灰沟,与东部低地相连,形成一个相对封闭的墓地区域,面积超400平方米。发掘结果显示,该墓地使用时期较长,至少存在一次向东北方向的扩建行为,东组的4座墓葬即位于墓地扩建部分。

此外,台风等风暴事件痕迹的发现,显示该地区不断承受着海陆变迁的影响。柘林遗址所在的冈身遗迹与马桥遗址、江海遗址等应处于同一条冈身之上,可能属于竹冈的一部分,它们是构筑上海距今约5000年早期海岸线的重要组成部分。

经过两个年度的考古发掘工作,柘林遗址取得了重要的阶段性收获。利用冈身高地专门埋葬东西向墓葬的墓地,在上海地区属于首次发现,墓向不同于上海地区以往的考古发现,与宁波地区、浙南、苏中等良渚文化边缘区的墓向较为相似。同时,墓葬随葬品以双鼻壶、圈足盘、陶鼎为基本组合,尤其是随葬丰富的双鼻壶,与以福泉山遗址为中心的太湖流域以东的随葬传统一致。

总体来说,柘林遗址作为环太湖流域东部地区一处临海小型聚落遗址,地处古海岸线之上。目前发现的墓葬排列有序,人骨保存较好,且随葬品较丰富,为良渚文化聚落结构、社会形态等研究增添了新材料。尤其是体质人类学、古病理等方面的研究,已经取得初步成果,并已公开发表(详见《南方文物》2021年第6期)。此外,冈身遗迹及风暴事件痕迹的发现,为我们探讨良渚文化晚期的聚落选址、人地关系及古环境等研究提供了良好素材。

(柘林遗址考古队 执笔:郑秀文、黄翔)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 谢雨檬

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

小盾龙:北美洲小型食草恐龙(长1.2米/距今1.95亿年前)

说到恐龙,食草恐龙总是容易被人们忽略的,各种影视剧中也喜欢刻画食肉恐龙,比如恐龙之王霸王龙、水中最强的恐龙沧龙等。为了丰富大家的恐龙知识,小编今天带大家认识一种小型食草恐龙——小盾龙。小盾龙基本资料体型:小盾龙是一种北美洲的小型食草恐龙,主要以植物为食,包括各种蕨类和树叶,它体长1.2,在目前已知的774种恐龙中排在第628位,生活在距今2亿年-1.95亿年前的早侏罗世。我要新鲜事2023-05-08 09:24:270000170万年前的人都发现了,为啥4000年前的夏朝,却始终得不到证明

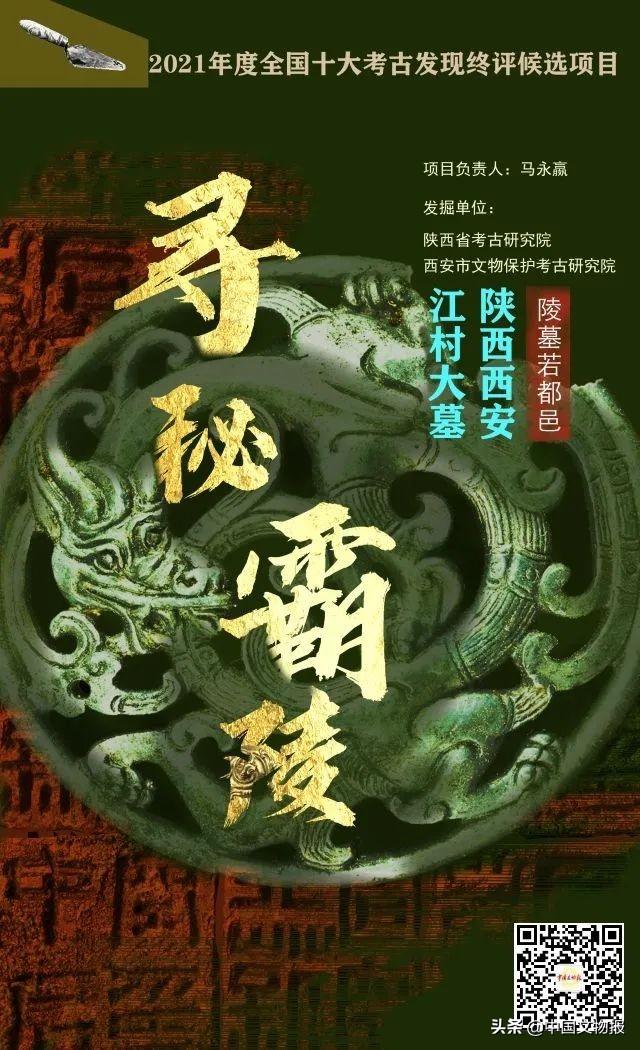

众所周知,中国历史源远流长,文化底蕴深厚。从部落,到各朝各代;从甲骨文的诞生,到秦朝统一文字,这些都表明,中国文化是有传承性的。然而,人们耳熟能详的朝代并不一定真正存在过,比如夏朝。根据资料记载,夏朝是中国古代历史上的第一个王朝,其建立者是大禹。但是,除了一些零散的文字记载,4000年前的夏朝却没有留下任何证明其存在的证据。我要新鲜事2023-06-20 19:19:180002十大考古终评项目 | 寻·秘——陕西西安江村大墓

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:曹秉进)●发掘单位陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院●项目负责人马永嬴江村大墓位于西安市东郊白鹿原上,北距世传为汉文帝霸陵的“凤凰嘴”约2000米。根据考古资料,江村大墓所在的汉文帝霸陵陵区范围近30平方千米。本项目自2006年开始考古调查、勘探工作,考古发掘自2017年持续至今,发掘面积总计6050平方米。我要新鲜事2023-05-07 04:32:490000学伍子胥盗墓掘陵,焚烧皇帝尸体,喝“骨灰汤”解恨,到底啥仇?

原题:朝廷命官盗南朝陈武帝万安陵本文作者倪方六事情往往都是一环扣一环的,大概这也就是民间所谓的因果相连,冤冤相报吧。特别是在盗墓现象中,这情况似乎特别地明显。前面文章中说到的,昭明太子萧统的儿子把杜崱的祖坟挖了,杜崱收把萧统的陵刨了。这里要说的,也是一件因果盗墓。图:陈霸先画像我要新鲜事2023-05-27 17:20:470001近年来西周考古的发现(下)

文章较长分成两部分,继上篇的近年来西周考古的发现(上)之后,本文继续介绍近年来西周考古的周公庙遗址、封国遗址和周边其他地区的考古发现。我要新鲜事2023-05-31 22:17:200000