新时代考古发现与研究论坛 | 交流发言·多学科合作

2022年8月24日至26日,由国家文物局指导,中国考古学会、中国文物报社、广东省文化和旅游厅主办,广东省文物考古研究院承办,南沙区人民政府支持的“新时代考古发现与研究论坛”在广州召开。

26日上午交流发言第四阶段的主题为“多学科合作”,广东省文物考古研究院院长曹劲主持。吉林大学考古学院教授朱泓、中国社会科学院考古研究所研究员赵志军、北京大学考古文博学院副院长崔剑锋、复旦大学科技考古研究院教授胡耀武等4位专家学者分别发言。

中国人类骨骼考古学研究的现状和展望

吉林大学考古学院教授 朱泓

在我国考古界,对地下出土人类遗骸进行研究的学科一直被称作“体质人类学”。20世纪初,西方体质人类学伴随着现代考古学在中国学术大地上生根发芽以来,历经百年的曲折发展,中国的体质人类学逐渐从古人类学、人种学向人类骨骼考古学的综合研究方向演进。近20年来,随着中国田野考古学的迅速发展和考古学者对出土人骨的日益重视,古人骨资料大量出土并得到有效收集和研究,改变了过去仅有少数科研院所收集古代人骨材料的现象,目前有近30所高校和科研院所收藏有古人骨标本共计10余万例,并且还在以每年数千例的速度递增。从业人员的数量也由原来的全国10人左右增加到如今的近百人。新的研究领域也不断扩展,古病理学、古人口学、生物力学、分子考古学、骨化学等方面的研究成果目前已呈井喷之势,受到国内外学术界的密切关注。同时,相关从业人员多具有高学历、年轻化、海外经历等优势。因此,我们有理由相信,随着中国人类骨骼考古学研究队伍的不断壮大,新理论、新方法的不断涌现,研究领域的不断扩展,研究技术的不断创新,我们的学科建设将呈现出前所未有的一片勃勃生机。相信在不远的将来,我们所从事的这项被已故著名考古学家夏鼐先生称之为“冷门中的冷门”的学科,一定会出现一派过去从未有过的欣欣向荣的气象。

中华文明探源工程促使我国考古学界加快科技考古学科建设

中国社会科学院考古研究所研究员 赵志军

中华文明探源工程的伟大成就和贡献不仅表现在其研究成果实证了五千年中华文明史,而且还体现在促进和推动了我国科技考古的学科建设。20世纪90年代以前,我国考古学尚未建立真正意义上的科技考古学科,考古项目中的科技分析属于可有可无的“附录”,然而这种状况被探源工程彻底改变。探源工程是科技部组织实施的国家科技支撑计划项目,以推动和促进国家科技创新为目的,针对文明起源这个特殊项目,科技部要求至少在研究方法上应该突出科学技术的应用。例如,在最初的探源工程预研究中设置了10个课题,其中仅包括了在当时被考古学界认为最具科技含量的三个科技考古研究领域,即碳十四测年、古环境(孢粉分析)和金属冶铸技术,这显然不符合科技部的希望和要求。因此在探源工程正式开始阶段被重新整合为以年代、环境、技术经济、聚落为主体研究内容的“四驾马车”式课题设置。这种明显向科技考古倾斜的课题设置模式成为整个探源工程的基本框架,而且在课题实施过程中不断扩展和丰富各课题内的科技考古研究领域或方法。例如技术与经济课题就包括了动物考古、植物考古、冶金考古、食性分析、陶器分析、玉器分析、古DNA分析等,这些在当时都属于新兴的或快速发展的科技考古研究领域。伴随历时多年的中华文明探源工程,科技考古从探源工程最初阶段的“老三样”逐渐发展成为十余个研究领域、数十种研究方法的学科体系。在探源工程的推动和扶持下,科技考古的学术地位大幅度提升,研究力量逐渐壮大,研究水平不断提高,已经成为我国考古学研究中不可或缺的重要组成部分。

蓬勃发展的中国铅同位素考古(2012-2022)

北京大学考古文博学院副院长 崔剑锋

铅同位素考古从1983年由中国科学技术大学金正耀先生引入我国,成为古代青铜矿料来源研究必不可少的分析手段。我国铅同位素考古从无到有,发展壮大,并逐渐走到世界的前列,与党和国家对考古学研究的大力支持分不开,特别是2012年以来,党和国家高度重视考古学研究,习近平总书记多次对考古学的发展作出重要指示,国家也加大力度对考古学特别是科技考古研究进行投入,科技考古研究从经费到装备都有翻天覆地的变化,从而使包括铅同位素考古在内的科技考古研究进入蓬勃发展的崭新阶段。我国从事铅同位素考古研究的团队和学者也如雨后春笋般逐年增加,北京大学、北京科技大学、中国科技大学、中国科学院大学等研究机构纷纷开展相关研究,并获得了大量青铜器铅同位素数据,通过数据的分析取得了很多重要成果。特别是在铅同位素分馏机理研究方面,北京大学在国际上率先完成了铅同位素分馏系数的测量,证实了铅同位素作为青铜器产地溯源方法的有效性,结束了国际上长达二十多年的学术争端。随着青铜器铅同位素数据量的飞速扩增,也为切实解决夏商周三代青铜器矿料来源、国家形成初期中央王朝对战略资源的管理模式等重要考古学问题提供了有力的科学支撑。

科技考古与多学科合作之我见

复旦大学科技考古研究院教授 胡耀武

习近平总书记关于考古工作的重要论述,在我国考古界掀起了一场前所未有的“科技风暴”,为我国考古学研究指明了前进的方向。针对我国考古界并存的两个概念(“科技考古”和“多学科合作”),尝试对二者的内涵和层次关系进行阐释,并对考古利用科技的方式提出了自己的看法。科技考古是考古学的重要组成部分,在考古学的学科体系和学科属性(人文、社科和科技)中不可或缺。科技考古是以自然科学技术为基、考古学为纲,以解决考古学问题为导向。自然科学学科围绕考古学为中心形成“众星捧月”之态。科技考古为考古学的“内功”。多学科合作,是指多个学科共同合作和参与考古研究,研究中各学科具有平等地位、发挥相同或相近的作用,研究问题常为多个学科共同关心的重大问题。众多学科(包括自然科学和其他相关学科)与考古学是“平行”关系。多学科合作为考古学的“外功”。科技考古和多学科合作,分别对应着习近平总书记“5·27”讲话中对考古学学科发展所提出的不同层次。当代考古学必须“海纳百川”“内外兼修”,不仅要“引进来”,充分借鉴和学习科技的最新技术,实现“今为古用”;也要“输出去”,为其他学科的发展以及研究成果的互鉴发挥重要作用,实现“古为今用”。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 谢雨檬

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

安徽博物院这件青铜器 外观神似路由器 用途至今不明

1959年3月,考古学家在中国安徽省屯溪地区进行发掘时,发现了两座西周晚期的墓葬,其中出土了许多青铜器。其中一件青铜器的造型极为超前,让人不禁疑惑,它通高31厘米,柱高16.5厘米,重5.25公斤,上方竖立着五根等距离、等高度的柱子,底座中间为空,表面装饰着云纹。这种青铜器的造型在当时和后来的史料中都没有出现过,因此其具体用途一直未明。我要新鲜事2023-09-09 20:55:0700001989年的事,有一地方家家盗墓,就在自家院内,盗出青铜器埋猪圈

虢国墓地上的盗墓村民本文作者倪方六设想一下,如果你家宅基地下有古墓,你会怎么想?可能很多人会觉得不吉利,晦气。已发生的事实则是另外一种情况,宅下有墓的人家都高兴坏了,没墓的人家反而觉得太不走时,看着邻居挖盗发财。这事发生在1989年的河南省三门峡市。当年城郊结合部有个叫上村岭的地方,因为新划的宅基地在一片古墓群上,家家盗墓——就在自家院里。我要新鲜事2023-05-26 15:29:090000神秘消失的玛雅人,文明程度到底有多超前?可能会颠覆你的认知

神秘消失的玛雅人,文明程度到底有多超前?可能会颠覆你的认知。从人类历史的广阔画卷中,我们可以看到几个闪耀的光点,代表着各自独特的文明。其中四个最为人所知的古老国度,携带了世人的智慧和启示。然而,在这些光彩夺目的文明之外,还有一个隐秘且神奇的存在,那就是神秘的玛雅文明。这个文明好像是在孤独中诞生的,似乎没有任何与已知的古老国度的联系,但却在历史长河中留下了深深的烙印。我要新鲜事2023-06-18 18:43:060003「考古词条」铁器时代 · 洛阳东汉刑徒墓地

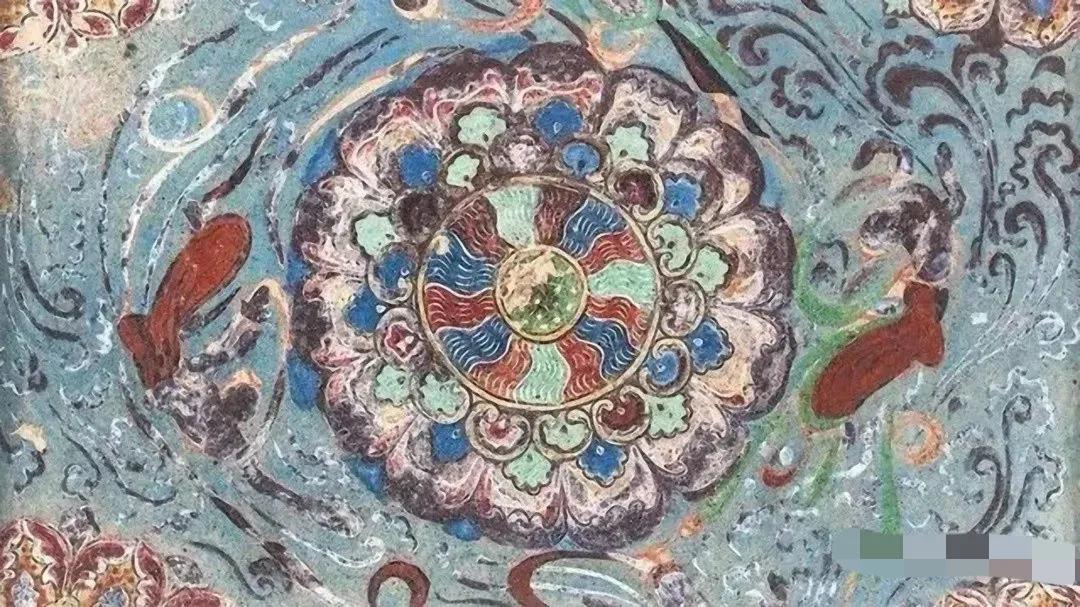

东汉时期被征调到都城洛阳服役的刑徒的墓地。位于河南省偃师县,东汉雒阳城的南郊。1964年中国科学院考古研究所发掘了522座。从墓中所出刑徒砖上的刻文可知,这些死者生前是被各地官府任意判罪后征调来服劳役的,被恶劣的生活条件和无偿的苦役折磨而死,死后集中埋葬在这片墓地上。刑徒墓的发现对研究东汉的刑律和刑徒问题,以及汉代的阶级压迫和阶级斗争情况,都具有重要的意义。我要新鲜事2023-05-26 13:59:050000天龙八部的原型——敦煌飞天之美

飞天文化作为敦煌艺术的精华,代表着中国唐代壁画的巅峰。飞天壁画兼具写实写意风格,具有很强的艺术性,造型时代感强,线条飘逸,因此深受人民群众喜爱。飞天所表达的不仅仅只是对宗教虔诚的向往,也有对现实的享乐,充满了人文主义情怀,表达了创作者无与伦比的技法与情怀,壁画充满生命韵动,与传统音乐有很多共鸣之处,可见飞天壁画是一座值得探究的艺术宝库。01飞天的起源➤印度天人形象我要新鲜事2023-05-26 05:47:490001