文旅融合|山东古代石刻资源保护利用对策

党的十八大以来,习近平总书记多次对文化、文物工作作出重要指示批示,在党的二十大报告中提出:“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。”习近平总书记从中国特色社会主义事业全局的高度对弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信作出许多深刻阐述,吹响了新时代新征程文化强国的战斗号角。

山东古代石刻艺术是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,集历史、文学、书法、镌刻于一体,不仅为人们提供了高品位的艺术享受,而且对于山东地区社会、经济、军事、文化、人物、家族、名胜、历史事件等的研究和历史文化资源的开发,都极具现实的和潜在的价值。同时,古代石刻又是不可再生的历史文化资源,保护利用,普及弘扬,挖掘和阐发,维护民族文化基本元素, 使之能千百年传承延续,对于建设文化强省,具有深远的历史意义和重要的现实意义。目前,山东省文旅融合正处在提质增效的关键节点,文物事业发展也面临着新机遇和新挑战。新时代新征程,要有新思路和新作为,山东省石刻文物资源的有效保护和合理利用,离不开相关的政策支持和保障措施,围绕服务文旅融合大局,充分发挥山东石刻文物资源优势,提出以下思路。

一、加强对石刻文物资源保护和利用的规划引领和具体指导

加强顶层设计,在摸清全省石刻文物资源家底的基础上,通盘考虑全省石刻文物资源的保护和利用,根据各地石刻文物资源的特点,形成区域特色和差异化发展。石刻文物是黄河文化的重要组成部分,要全面落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展、保护传承弘扬黄河文化等重要指示精神,加强对山东沿黄河地区石刻文物价值的调查、挖掘、阐释和弘扬。出台指导性意见,在推动文旅融合的总体规划框架下加强组织领导,明确发展重点和调整方向,进一步落实和强化石刻文物管理单位的职能,从人员、资金、技术等方面给予有效的支持,形成干事创业的良好氛围。根据实际情况,对现行的相关政策法规进行完善,在确保石刻文物安全的前提下,鼓励对石刻文物资源的开发利用。

二、由省级主管部门牵头

建立与地方政府及相关部门的合作制

保护和利用石刻文物资源,文博单位责无旁贷,但要真正将此项工作做好,少不了地方上的配合,尤其是对田野石刻文物的保护,仅靠文保单位的力量远远不够。要建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、有关部门分工负责、社会力量积极参与的工作体制和工作格局,形成文化建设强大合力。应推动建立当地政府、公安、文物、旅游等部门的合作机制,共同预防和打击对石刻文物的破坏行为。同时,要加大对山东石刻文物品牌的宣传推介。对全省石刻文物资源的宣传推介进行整合,进行全方位的打造包装,在借助主流媒体宣传的同时,充分利用各种节会、重大活动进行宣传,给予山东石刻文物品牌更多亮相的机会。支持在省内外举办石刻文物专题巡展、联展,提供更多对外交流渠道,鼓励在境外办展。

三、加强设施建设,搭建发展平台

山东古代石刻遗存是弥足珍贵的文化资源,时代长、遗存数量多,种类丰富,历史、艺术、科学价值极高,是山东文化的一个“特产”。石刻既是文物,又是艺术品,具有丰富、独特、可资开发利用的诸多优势,是山东文化产业发展的一个突破口与增长点,也将是山东树立文化品牌、塑造文化“个性”的一张“名片”。山东具有很多收藏、研究、陈列山东地区古代石刻文物职能的专业研究机构,且顶级专家多、品牌影响力强。在当前文旅融合新形势下,通过加强石刻研究机构的设施建设,搭建更高更广的发展平台,助力全省各地专题性博物馆的职能发挥,有利于上下联动,整合山东古代石刻资源,变资源优势为品牌优势,对于提升、弘扬齐鲁文化,推动齐鲁文化走出去,为社会大众提供丰富的精神大餐,具有积极促进作用。同时对于推动石刻文物丰富地市的知名度、影响力,推动山东的旅游业大有裨益。

四、推动文化创新,扩大文化消费

要把丰厚的古代石刻资源转化成人民大众喜欢接受的文化产品,促进石刻文化艺术的大众消费。

一是建立山东古代石刻艺术信息资源库。在信息时代网络应用已基本普及的情况下,启动数字化工程,将全省古代碑刻的形制、图版、基本情况说明、录文及研究成果以及每处石刻文物的年代、现状、收藏地点、内容提要,通过科技手段制作展示。全方位介绍和展示山东古代石刻艺术的整体风貌。

二是研究文化消费的规律和特点,积极拓展石刻文化艺术消费市场,开发特色文化消费。如石刻拓片的拓制,书法绘画碑帖的临摹,石刻艺术礼品的开发,石刻文化典故的动漫制作,石刻拓片精品专题展示,石刻智慧旅游体验中心、青少年石刻教育基地、石刻文创研发营销基地建设等,促进石刻文化艺术的大众化,使之走进社会,服务社会,走进百姓,服务百姓。

三是加强与院校、书协、美协的协作,主动走出去,深入学校,深入社区,与高校合作,开门办馆,上门宣传,扩大石刻文化艺术的感召力。

四是打造优质石刻文物旅游线路。石刻文物作为最能代表山东文化特色的资源之一,必将成为打造精品旅游线路的重要着力点。加强与市、县业务部门和旅游部门的联系,推进“文物 旅游”模式,开展围绕黄河、大运河、齐长城的古代石刻特色游学,开展国内外知名学者高端研学工作坊等模式。

五、加强人才培养,提升科研水平

文博专业人员是文物保护利用和文化遗产保护传承的中坚力量,是推动、引领文博事业蓬勃发展的重要战略资源。一方面要加强自身人才队伍的建设,通过以老带新,学术交流、课题培训等途径加快队伍建设。同时,要注意抓好高层次石刻文化人才的引进,培养山东古代石刻艺术研究的领军人物,打造一支思想过硬,学术精湛的专家团队。加强与国内外同行业界、高等院校的学术交流,促进本省石刻艺术研究水平的提高,促进科研成果的转化,为社会提供高质量的文化产品服务。联合各地市启动山东省内黄河流域、大运河、齐长城沿线地市石质文物课题调查与研究。此外,保障石刻文物各项科研工作的经费投入。积极争取中央资金对石刻文物保护和利用项目的支持力度。加大省级资金对石刻文物保护工作的支持力度。统筹使用好文物保护专项资金,对重点田野石刻文物的保护、利用和研究予以倾斜。

六、创新发展模式,推动走向世界

山东位于“一带一路”交汇的交通物流枢纽、东西双向开放的桥头堡、国家海洋经济对外合作核心区,地理位置上靠近日、韩,各种官方或民间的对外交流活动十分频繁。长期以来,对外文物展览一直是中外文化交流中最有影响、最受欢迎、最具特色、最富实效的活动。山东古代石刻文物资源十分丰富,多年来一直受到国际学术界和艺术爱好者的广泛关注,每年都有大批的国内外观众前来考察参观。这也为山东古代石刻艺术走出国门提供了可能与空间。为了充分利用这批宝贵的文化资源,建议可以整合省内石刻文物资源,把分散在省博物馆、省考古院以及其他高校的现有石刻文物集中起来,采取征集、鼓励民间捐赠、赞助等手段,加大对石刻文物的收集入藏和保护工作。同时采取“借船出海”方式,利用孔子学院、中国文化中心等在国外影响,举办儒家文化专题拓片展,利用国家各类艺术节举办时机,展示山东古代石刻中的书法、绘画、舞蹈艺术的魅力,利用与国外学术交流等形式,推动山东古代石刻艺术走出去。

山东古代石刻艺术是我国传统文化中非常宝贵的精神财富。在当前文旅深度融合、高质量发展全域旅游的主线下,文化作为旅游的灵魂,坚持以文兴旅,必须要加大对齐鲁文化资源的挖掘和阐释力度,做好历史文化遗产的传承保护与开发利用,提高旅游产品的深度和广度,更好地服务经济社会发展大局。将石刻文物与旅游相融合,也是贯彻习近平总书记让文物“活”起来,推进文物合理适度利用重要指示的有益探索,是对“用好齐鲁文化资源丰富的优势,加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,为做好改革发展稳定各项工作提供强大精神力量”的有益实践。我们应抓住新机遇,适应新形势,开拓新思路,打开新局面,充分挖掘和阐发山东古代石刻艺术的价值,为群众服务,为社会造福。

作者:杨勇

作者单位:山东省水下考古研究中心

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

【考古词条】铁器时代 · 三门峡栈道遗迹

东汉至北宋在黄河三门峡地段修造的栈道、人工航道、粮仓等遗迹。分布在今河南省陕县三门峡市境内。黄河三门峡地段河床窄而水流急湍,航运艰险。汉至北宋,特别在唐代,为使关东漕粮渡此险阻而安抵关中,在此修治栈道,凿开元新河,修筑北岸18里陆道及在两端修建粮仓。1955~1957年,黄河水库考古工作队勘查、纪录了这些遗迹。这是研究三门峡漕运历史和汉唐时期工程技术的重要资料。我要新鲜事2023-05-26 00:19:490001世界最早的农业,长江、黄河都是源,《最早的农人》译者谈

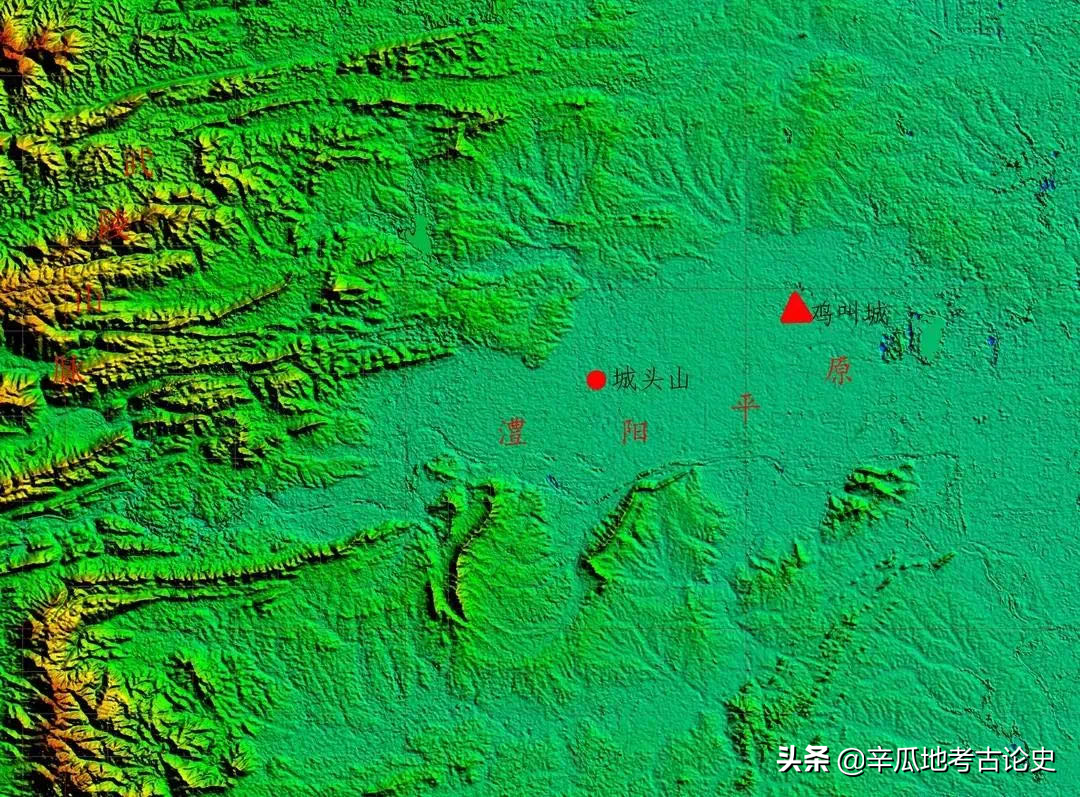

我的两位老友:广西师范大学教授陈洪波与广西考古所研究员谢光茂,近期出版的译作《最早的农人——农业社会的起源》(FirstFarmers:theOriginsofAgriculturalSocieties)(彼得·贝尔伍德著,上海古籍出版社,2020年)是一部宏大时空叙事,且非常具有启发性的考古学著作,老李非常荣幸,得到译者陈洪波教授的许可,将陈老师对该书的解读在此推出,先睹为快。我要新鲜事2023-05-25 13:37:170000鸡叫城:三苗集团神圣故土再现新发现

我要新鲜事2023-05-31 21:15:460000神农架“扩容”成功之际,说说世界遗产的理想与现实

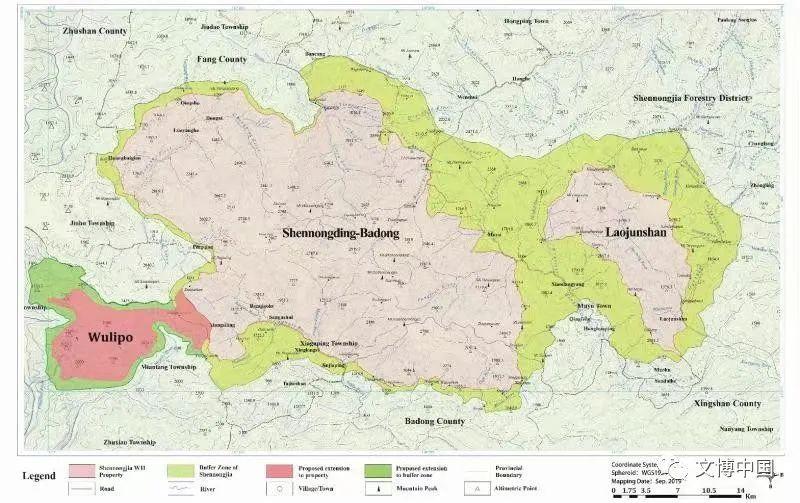

作者:高晨翔|2021年7月16日,第44届世界遗产大会以线上形式召开,这也是中国继2004年后,第二次担任世界遗产大会主席国。本次大会期间,中国除了将一项新遗产“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”收入囊中,还有一项遗产“扩容”,这就是2016年成为世界遗产的湖北神农架。我要新鲜事2023-05-07 14:17:580000吉林大型恐龙:九台龙 仅有18节尾椎(长度达2米)

九台龙属于蜥脚下目恐龙,诞生于白垩纪时期,第一批化石发掘于中国的吉林省九台市,所以便以此为名,但是这次的化石只有18节尾椎和13个脉弧,因此科学家对它的了解并不全面,只能说这是中国东北部少有的大型蜥脚类恐龙。九台龙的化石发现我要新鲜事2023-05-09 04:30:160000