西安汉长安城遗址保护利用工作的使命与责任

汉长安城遗址承载着丰富的科学信息、历史记忆、文化精神和社会认同,其自身价值意义的重要性和丰富性,决定了汉长安城遗址利用工作的包容性、多元性和复杂性,只有将汉长安城遗址的价值载体与意义积极融入当代生活,不断丰富内容、提升品质、服务民生,才能促进文物事业走向更加开放、包容的永续保护利用之路。

汉长安城遗址作为实证中国五千多年文明史的核心文物资源,是构建中华文明标识体系的重要内容。把汉长安城遗址传承好、守护好、利用好、展示好、建设好,让更多的人从这里找到中华民族文化自信的根与魂,为促进中华民族文化历史文脉传承,弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。

一、汉长安城遗址保护与利用工作发展理念

(一)树立保护优先的理念。汉长安城遗址保护规划的本质是基于汉长安城遗址保护需求实施的汉长安城遗址区域资源优化配置,规划的出发点和落脚点都是为了保证汉长安城遗址遗存本体及其承载环境安全,实现汉长安城遗址遗存本体及其承载环境的完整、真实和可持续传承。因此,要实现汉长安城遗址遗存本体及环境的安全,就需要在汉长安城遗址区域资源配置中将“保护”这一资源使用方式作为优先选择,在保护好汉长安城遗址遗存本体及生态环境资源的基础上,实现统筹保护发展。

(二)树立以人民为中心的保护理念。坚持以人民为中心,这既是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,也是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。新时代坚持和发展中国特色社会主义,必须把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。汉长安城遗址保护工作应树立“以物为基础、以人为中心”的保护理念,始终坚持汉长安城遗址保护为了人民、保护依靠人民、保护成果由人民共享的路线。新时代应立足汉长安城遗址是人与物互动的文化现象这一事实,来探讨汉长安城遗址保护为谁保护、为何保护。

(三)树立保护利用与融合发展协同的理念。汉长安城遗址保护规划要在坚持保护优先的同时,综合考虑汉长安城遗址资源利用和区域统筹协调发展,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面充分发挥作用。汉长安城遗址保护规划应以文物法规和保护实践为指导,转变观念,正确处理保护、利用与发展的关系,树立保护是基础、发展是目的、利用是保护与发展的有效途径这一理念,实现汉长安城遗址在保护中发展,在发展中保护。

二、汉长安城遗址保护与利用工作使命

汉长安城遗址是我国重要的文物资源资产,不仅具有地域性和公共性等自然属性,还具有稀缺性、资产性等经济属性。汉长安城遗址的稀缺性既包括资源本身的唯一性或独特性及其不可再生性导致的绝对稀缺,也包括资源数量较少、分布不均等导致的相对稀缺;汉长安城遗址的资产性是指大遗址是我国重要的文化资产和国有资产,一定条件下对汉长安城遗址的合理使用具有增值增效的功能。

随着汉长安城遗址保护规划理念等的转变,汉长安城遗址保护规划的任务也不仅仅是单纯的基于汉长安城遗址资源的空间配置和优化完善。因此,要以保证汉长安城遗址安全为底线,在重塑汉长安城遗址空间保护格局的同时,优化汉长安城遗址使用方式,推动汉长安城遗址资源资产保值增值。

(一)重塑汉长安城遗址空间保护格局。重塑汉长安城遗址保护空间格局,以实现汉长安城遗址资源安全。一是通过汉长安城遗址保护范围和建设控制地带“两区两线”划定,强化保护空间;二是通过汉长安城展示利用和区域环境整治等,优化利用和共享空间,促进区域发展。

(二)优化汉长安城遗址使用方式。优化汉长安城遗址使用方式,关键是要基于汉长安城遗址安全和可持续发展需求,处理好汉长安城遗址保护、利用、管理及发展等使用方式之间的关系及其在空间形式上的优化配置,尤其是权衡处理好保护、利用和发展之间的关系。

(三)推动汉长安城遗址资源资产保值增值。一是通过有效的保护,实现本体资源的安全可持续传承;二是通过对价值的挖掘阐释、展示利用和传播形式的创新,促进价值传承弘扬,满足人民群众文化教育和文化休闲体验的需求;三是通过资源、土地和空间使用方式的调整,使土地增值,构建以汉长安城遗址利用为核心的可持续发展产业链,并完善汉长安城遗址区域公共文化服务体系建设,促进民生改善和区域经济社会发展,实现汉长安城遗址保护的社会效益、经济效益和生态效益。

三、汉长安城遗址保护与利用工作责任

(一)坚持保护先行、科学发展,全力打造文物保护标杆地。一是深入贯彻落实“保护文物也是政绩”的科学理念,注重以法律手段、队伍建设、数字化技术综合施策,全面推进文物保护管理能力提升。二是建立“总规 控规”的管理体系,推进《汉长安城遗址保护总体规划》《汉长安城未央宫国家考古遗址公园控制性详细规划》修编。加快汉长安城遗址保护监测的系统性重塑,借助数字手段不断构建数字赋能文物安全的新格局。三是恢复遗址区道路及建筑基本格局,勾勒出大致建筑轮廓,展现遗址区恢宏气势。四是利用数字技术,实施汉长安城数字再现工程,打造可视化数字展示场景。通过3D电影、旅游册等方式,让市民直观了解汉长安城风貌。挖掘汉代历史故事、文学、建筑、民俗、艺术等多方面的潜在价值,通过纪录片、微电影、小说、动漫、VR、APP等多种手段,唤醒沉睡的历史。

(二)坚持传统文化、现代传播,全力打造中华文明展示地。一是围绕汉长安城遗址的内涵价值,系统推进课题研究、学术讲座、文化交流活动的开展。二是深挖汉长安城作为丝路起点的历史文化价值。紧抓丝绸之路建设契机和国家“一带一路”建设,打造丝绸之路博物馆等文化展示平台,定期举办丝绸之路国际论坛、博览会、丝绸之路文化艺术节等活动,对遗址区承载的文化进行深挖。持续推进汉长安城遗址文化进高校,推动“汉长安城遗址文明展”走进国内各大博物馆。三是围绕国际博物馆日、文化与自然遗产日及中国传统节日等重要节点,举办形式多样、寓教于乐的全民参与活动,推动汉长安城遗址文化广泛持久地大众化普及。四是聚焦后疫情时代传播特点和规律,强化汉长安城遗址文化国际传播能力建设,通过推出一波视频、一波美文、一波展览等方式,不断推动汉长安城遗址文化走出去。

(三)坚持有形遗址、无限价值,全力打造文旅融合样板地。一是精准提炼汉长安城遗址文化的符号特征、美学元素,探索推进优秀传统文化在现代城市建设、景观打造中的继承和再现。二是探索汉长安城遗址区发展新格局,实施文商旅深度融合,深化汉长安城未央宫国家考古遗址公园与大明宫国家遗址公园、陕西省考古博物馆联动,开展文化主题体验活动,打造专题旅游精品线路。三是加大传统文化创造性转化,利用汉长安城独有的文化资源,开发系列文创产品,打造品牌化、系列化、时尚化的产品体系,共同培育、研发、推广“世界遗产游”系列产品。四是利用西安都市圈建设等国家战略等优势,构建更为广域、更为丰富的关中平原城市群文化旅游圈。

(四)坚持世界遗产、全民共享,全力打造共同富裕示范地。一是自觉践行以人民为中心的发展思想,坚持文化遗产保护工作让老百姓支持,文化遗产保护成果让老百姓共享,文化遗产保护成效由老百姓检验,加快形成共建共享长效机制,着力构建人人有责、人人参与、人人尽责的遗产保护发展命运共同体。二是汉长安城遗址处于城市中心,要充分考虑周边城镇发展需求,承担城镇公共绿地或公共文化服务功能,以汉长安城遗址为核心整合周边环境资源,结合城市更新、旧城改造、文化形象提升等,围绕汉长安城遗址价值内涵开展规划与设计,发展遗产旅游和创意产品研发等。三是以建设汉长安城大剧院(暂定名)、汉长安城博物院综合体(暂定名)为契机,开展汉长安城文化艺术走廊、汉长安城未央宫国家考古遗址公园周边整体业态策划,推进汉长安城遗址片区产业业态升级,做好“产业 ”文章,着力打造串联古今、彰显文化、环境一流的重量级、地标性产业发展高地,切实发挥世界遗产带动效应。四是加快实施未央宫国家考古遗址公园二期、三期提升项目和汉城湖景区提升改造,持续推进遗址区区乡村美丽经济发展和社会民生事业改善。尝试引入 “一带一路”文化创意旅游休闲展示、小型文化主题酒店、汉文化研究基地以及民宿、创业文化主题酒店、茶吧、咖啡吧、观光农业、特色街区等形成区域带动的增长点。

作者:鲁续

作者单位:西安汉长安城文化发展(集团)有限公司

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

宁夏历年入选全国十大考古发现项目

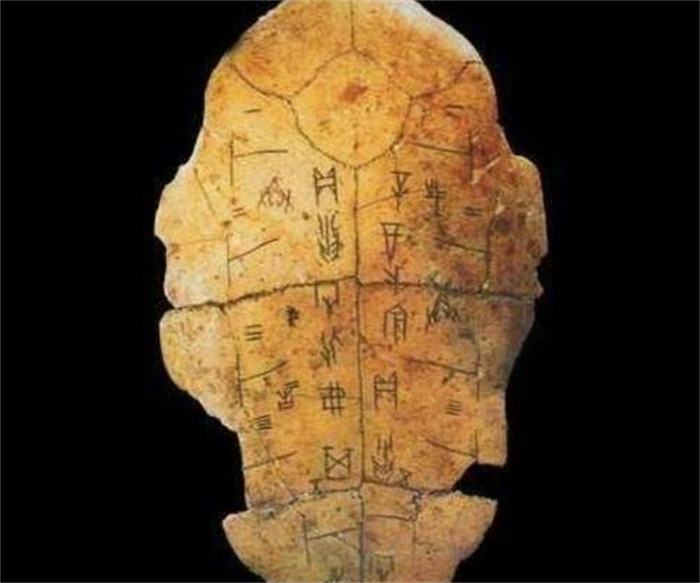

昨儿梳理了下甘肃历年入选全国十大考古发现项目,自甘肃向东,首先进入视野的便是宁夏,至于陕西嘛,最开始盘算这些项目的时候就从陕西开始的。和陕西相比,宁夏对于我们来说印象太少了,毕竟是现在认为划分的一个行政区划,地方也小,人也少,不过数了数,宁夏这三十年来也有三个项目入选全国十大考古发现。我要新鲜事2023-05-31 21:49:200001二里头遗址考古发现的牙璋,实证其夏王朝所属方国的历史地位

我要新鲜事2023-10-02 18:04:490000山西历年入选全国十大考古项目

五一假期除了感受祖国的大好河山,也可以去博物馆看看学习祖国悠久的历史,三晋大地的山西省不仅地上文物第一,地下文物也居全国前列。据说人家那边有个青铜博物馆,展出了多年来收缴来的文物甚是震撼,山西博物院近期也在搞活动。不过在看馆之前,我们可以先回顾一下山西多年来那些入选全国十大的重要考古大发现。我要新鲜事2023-05-31 21:49:010001贝里肯龙:非洲小型食草恐龙(长5米/距今2.15亿年前)

说到恐龙,大多数人想到都是那些大型食肉恐龙,比如恐龙之王霸王龙,水中霸主沧龙等。其实在恐龙世界,还有很多是大家所不知道的恐龙,比如小编今天要介绍的贝里肯龙,它体长可达5米,是种小型蜥脚下目恐龙,生活在2.15亿年前的非洲,接下来一起去认识看看。贝里肯龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 15:21:230000商代强大500年,为何周代仅强150年,考古发现改写认知

史记记载:“懿王之时,王室遂衰,诗人作(诗歌)刺(讽刺)。”更为严峻的是,随着周朝实力衰退,狄夷轮番入侵,甚至一度兵临镐京之下,导致周懿王(前937年—前892年)不得不迁都,竹书纪年中说“懿王七年西戎侵镐,十三年翟人侵岐,十五年,王自宗周迁于槐里。”此后,周朝江河日下,周幽王时西周灭亡,东周之后周王室就更惨了。我要新鲜事2023-06-11 20:17:530002