林文勋:中国古代“富民社会”的形成及其历史地位

内容提要:唐宋以来,伴随社会经济的发展,一个拥有财富和良好文化教育的新的社会阶层崛起。这就是“富民”阶层。“富民”阶层一经崛起,迅速成为社会的中间层和稳定层,极大地改变了唐宋社会的阶级关系、经济关系,以及国家对乡村社会的控制,使整个社会呈现出流动性、市场化和平民化的显著特征,从而使唐宋社会有别于汉唐的“豪民社会”。“富民社会”的形成,使中国古代社会形成了从先秦的“部族社会”到汉唐的“豪民社会”,再到唐宋以来的“富民社会”,并最终向近代“市民社会”演进的完整过程。

关键词:唐宋;富民阶层;社会变革

一

自唐宋特别是宋代,历元、明,直至清代,有关“富民”的记载大量出现。“富民”又称“富室”、“富户”、“富家”、“富人”、“富姓”、“多赀之家”;某些情况下还可称“大姓”、“右族”、“望族”、“豪富”、“豪门”、“豪族”等。从唐宋以来几朝的史料记载来看,虽然“富民”既包括部分靠工商业致富的人,如唐代富商王元宝等人就被时人称为“富民”,但更主要的是乡村中靠土地经营致富的人。宋人苏洵在讲到富民之家的经营时说:“周之时,用井田,井田废,田非耕者之所有,而有田者不耕也。耕者之田资于富民,富民之家地大业广,阡陌连接,募召浮客,分耕其中,鞭笞驱役,视以奴仆,安坐四顾,指麾于其间;而役属之民,夏为之耨,秋为之获,无有一人违其节度以嬉。而田之所入,己得其半,耕者得其半。有田者一人而耕者十人,是以田主日累其半以至于富强,耕者日食其半以至于穷饿而无告。”[1]表明靠土地经营致富的富民是很多的。现在的问题是:富民的出现,究竟是一种偶然的社会经济现象,还是反映着社会的重大变迁?据宋人苏辙说,早在北宋之世,“惟州县之间,随其大小,皆有富民。”[2]可见,他们已人数众多,分布广泛,它的出现具有着普遍性。

对于社会上这些新出现的“富民”,当时人是将其作为一个单独的社会群体来看待的。唐代,玄宗年间的诏书说:“如闻王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程。”[3]这里,诏书中将“王公百官”与“富豪之家”分开来表述,显然是把他们作为两个不同的社会群体来对待。这种情况,宋代亦然。吕祖谦的《薛常州墓志铭》有一段记载,说:“(薛)公讳季宣,字士龙,……公念除盗上策莫如联保甲;疆陲有事,唯素整者可不乱。乃访求河北、陕右弓箭手保甲法及淮西刘纲保伍,要束讨论甚具。会要伍民之令,乃出其法行之。五家为保,二保为甲,六甲为队,因地形便合为总,不以乡为限,总首、副总首领焉。官族、士族、富族皆附。”[4]“富族”也就是我们所说的“富民”。吕祖谦将之与“官族”、“士族”相对加以表述,足证“富民”就是当时一个具有很强独立性的社会阶层。又,南宋孝宗乾道时,朝廷在两浙路和江东路收籴粮米,标准为“官户、富户管田一万亩,出粜米二千五百万石”,结果收籴到粮米“两浙三十五万四千三百余石”,“江东三万四千四百八十余石”[5]官府在推行一些政策时,也特别将“富民”作为一个与“官户”相对的社会阶层,更足见其独立性之强。吴自牧在说到南宋杭州的人口时,也是将“官户”和“富民”区别开来的。《梦粱录》卷16《米铺》说:“杭州人烟稠密,城内外不下数十万户,百十万口。每日街市食米,除府第、官舍、宅舍、富室,及诸司有该俸人外,细民所食,每日城内外不下一二千余石,皆需之铺家。”正因为富民与官僚是两个不同的社会群体,所以,马端临在述及历代田赋之制的变化时说:自从商鞅废除井田制以来,“田既为庶人所擅,然亦为富者、贵者可得之。富者有赀可以买田,贵者有力可以占田,而耕田之夫率属役富贵者矣。”[6]马氏在这里将社会财富的占有者分为“富者”与“贵者”,既是对历史发展的总结,更是对宋代社会的高度概括。这里,他不仅指出了“富者”与“贵者”是一个完全不同的社会阶层,而且说明了“富者”占有土地的方式主要为经济手段而非特权。这显然与魏晋南北朝以来的门阀士族不同,而且也与宋代以降的官户、形势户不一样,实为一个新兴社会阶层。

作为一个新的社会阶层,富民的出现有其必然性。这个必然性,就是苏辙讲到的“物之不齐,物之情也”[7]。也就是说,富民是社会贫富分化的结果。宋代社会中,乡村户分一、二、三、四、五等,与近现代社会中划分阶级时的地主、富农、中农、贫农、雇农序列基本相似。富民主要为乡村中的上三等户,可见它是乡村中经济关系和阶级关系变化的结果。由于社会贫富分化处于经常状态,所以,对单个富民来说,地位不太稳定,但由于在有的富民衰败时,又有人上升为富民,因此,作为一个阶层,富民又是稳定的。这正是这个阶层长期保持活力的根本所在。

顾名思义,“富民”是占有财富的人。但是,富民又与财富占有者不同。因为,财富占有者中还包括那些依靠特权占有财富的人。就富民来说,它所拥有的只有财富,而没有任何特权。宋人曾说:富民“虽田连阡陌,家资钜万,亦只与耕种负贩者同是一等齐民”。[8]表明富民没有特权,只是平民。明清时期的人又说:“夫所谓富民者,制田里,供赋税,给徭役者也。”[9]表明富民不能象官僚阶层那样拥有免税权,相反是国家赋役的主要承担者。当时,这个新兴阶层,为了取得应有的社会地位,博取“士”的身份,非常重视文化教育,并把它看成是安身立家的根基。据孙光宪《北梦琐言》卷3《不肖子三变》记载,唐宋之际的人在总结富民之家不肖之子破家败业的情况时曾说:不肖之子破家败业,第一步是变为蝗虫,言其出卖田地,犹蝗虫食稼也:第二步是变为蠹虫,言其出卖家藏之书,犹蠹虫食书也;第三步是变为大虫,言其卖人,犹虎蛇之食人也。这可以说是富民之家衰败的三部曲。它道出了富民家庭的根基与特征。作为富民家庭,维持其家道不败,一靠财富,二靠文化教育。

长期以来,学术界一直重视唐宋以来社会变迁的研究。在唐宋社会变迁的研究中,美国学者包弼德在《斯文:唐宋思想的转型》一书中指出,由唐至宋,社会的一大重要变迁就是形成了一个“地方精英”阶层,提出了“地方精英”的概念。而在明清社会变迁的研究中,很早以来,中外学者就注意到了“士绅”的形成,提出了“士绅社会”的概念。这对唐宋以来中国社会变迁的研究产生了很大的推动作用。但是,只要我们对本文中所提到的“富民”阶层展开深入研究,就不难发现,不论是唐宋的“地方精英”还是明清的“士绅”,都是在富民形成的基础上出现的。富民是宋代“地方精英”和明代“士绅”的基础,富民的历史特征决定着“地方精英”和“士绅”阶层的特征及发展变化。从这个意义上来讲,研究“富民”比研究“地方精英”和“士绅”更为重要。因此,我们不能满足于对“地方精英”和“士绅社会”的研究,有必要进入到一个更深的层面,研究作为其社会基础的“富民”。

二

伴随着“富民”阶层的崛起,唐宋社会的整体结构发生了重大的变化。其中,最为重要的方面就是契约租佃制发展起来并成为占主导地位的生产关系。对此,学术界已作了较充分的论述。这里,需要特别指出的是,“富民”阶层的崛起,导致其成为社会财富尤其是土地的主要占有者,这就为契约租佃关系的最终确立奠定了基础。因为,“富民”虽然富,但他们与贫者同属一个等级。宋人胡宏就说:“主户之于客户,皆齐民。”[10]再者,“富民”没有特权,他们所有的主要是财富。这就决定了他们不能抑良为贱,不能靠超经济强制去剥削耕种者,而只能主要通过租佃契约实现对耕种者的剥削。所以,“富民”的主要经营方式即是契约租佃关系。杨万里《诚斋集》卷63《与虞彬甫右相书》记载:

某之里中有富人焉,其田之以顷计者万焉,其货以舟计者千焉。其所以富者,不以己为主,而以人为之也。他日或说之曰:子知所以居其富矣,未知所以运其富也。子之田万顷,而田之入者岁五千;子之货千舟,而舟之入者岁五百,则子之利不全于主而分于客也。富人者于是尽取其田与舟,自耕且自商焉,不三年而贫。何昔之分而富,今之全而贫哉?其入昔广而今隘,其出者昔省而今费也。

杨万里讲这段话的目的是,意在阐明“且今天下之理岂有尽废于人而并为于身哉”的道理,反对统治者的强征广掠、竭泽而渔。这里,他以富民的租佃经营为例,可见,对于富民来说,采取租佃经营是社会上的常识。在这段话中,他讲到,富人将田“分于客”即采取租佃制经营,其家“居其富”,而自耕则“不三年而贫”,两种经营方式,两种制度安排,结果迥然不同。何以如此?杨氏说,原因在于,“其入昔广而今隘,其出者昔省而今费也”。不过,这仅是表面的现象,从根本上来说,是这个富人违背了社会经济发展的规律和要求,没有选择最有效的制度安排,所以必然造成利益来源的萎缩和开支的增大。这生动地说明,契约租佃制是当时最佳的制度选择和制度安排。

在契约租佃制生产关系下,“富民”的作用空前地显现出来。南宋的叶适对富民的重要性作了最全面的阐述。他指出:“富人者,州县之本,上下之所赖也。”具体而言,对“上”来说,“富人为天子养小民,又供上用,虽厚取赢以自封殖,计其勤劳亦略相当矣。”也就是说,富民通过占有土地,既提供土地给贫民耕种而使贫民得以生存,同时又为国家提供赋税;对“下”来说,“小民之无田者,假田于富人;得田而无为耕,借资于富人;岁时有急,求于富人;有甚者,庸作奴婢,归于富人;游手末作,俳优伎艺,传食于富人。而又上当官输,杂出无数,吏常有非时之责无以应上命,常取具于富人。”[11]也就是说,富民在底层社会起到了一种中心的作用。离开富民,社会经济很难正常运行。在这点上,朱熹虽然没有全面阐述富民的社会作用,但也认识到了富民是社会经济关系的核心。他说:“乡村小民,其间多是无田之家,须就田主讨田耕作,每至耕种耘田时节,又就田主生借谷米,及至终冬成熟,方始一并填还。佃户既赖田主给佃生借以养家活口,田主亦借佃客耕田纳租以供赡家计,二者相须,方能存立。今仰人户递相告诫,佃户不可侵犯田主,田主不可挠虐佃户。”[12]朱熹与叶适,在政见、思想、学术方面具有很大的不同,甚至相反,但他们都看到了富民的这种作用,说明富民这股力量在社会中已不可忽视。

与此同时,“富民”成为了国家统治的重要基础。这突出地表现在以下两个方面:一方面,“富民”是国家赋税和财富的主要来源。众所周知,伴随着建中两税法的推行,国家赋税的征收已从按人丁征税的体制转变到按财富征税的体制上来,“人无丁中,以贫富为差”已经成为国家最主要的计税原则。

由此而来,“资产少者,则其税少;资产多者,则其税多”[13],那些占有财富又没有免税特权的财富占有者就成为国家赋税最主要的缴纳人。故赵宋开国,宋太祖即说:“富室连我阡陌,为国守财尔。缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财乐于输纳,皆我之物。”[14]宋代的史料在谈到国家赋税的来源时,也每每言及“岁常科配,皆出富室。”[15]另一方面,“富民”是国家对乡村实施统治的重要力量。中唐以来,传统中国社会的乡里制度逐渐发生变革,担任基层社会头目的人再也不属于“官”的范畴,而逐渐变成一种职役负担。进入宋代,统治者行衙前、里正之制。据《文献通考》的记载:“国初,循旧制,衙前,以主官物;里正、户长、耆书手,以课督赋税;耆长、弓手、壮丁,以逐捕盗贼;承符、人力、手力、散从官,以奔走驱使。在县曹司至押录,在州曹司至孔目官,下至杂职、虞侯、㨂搯等人,各以乡户等第差充。”[16]但从宋代充当衙前、里正的人来看,基本上都是社会中的富民。宋太宗淳化五年诏令:“两京、诸道州府军监管内县,自今每岁以人丁物力定差,第一等户充里正,第二等户充户长,不得冒名应役。”[17]之后,随着形势的发展,虽然统治者曾调整了衙前、里正的职责,对应役人户的户等要求也有所放宽,但仍然规定需四等以上人户承担。如熙宁年间推行募役制时,就规定应募户长者的标准,须是乡村民户中第四等以上“有人丁物力者”[18]。而在此前后所推行的保甲制,也对担任相应职事人员的标准作了规定,充任小保长须是主户中“有才干、心力者”,充任大保长须是主户中“最有心力及物力最高者”,充任保正副者须是主户中的“最有行止、心力材勇为众所伏及物力最高者”[19]。这种情况,到南宋皆然。南宋中兴后的保甲制,“保正副:十大保为一都保,二百五十家内通选才勇物力最高二(入)[人]充应,主一都盗贼、烟火之事。大保长一年替,保正、小保长二年替,户长催一都人户夏秋二税,大保长愿兼户长者,输催纳税租,一税一替,欠数者后料人催。”[20]即使到了明代,统治者推行粮长制,而充当粮长者,也完全是富民。日本学者柳田节子曾经指出:户等在宋代不仅与两税、职役有关,而且举凡很多重要经济活动,都与户等问题紧密地联系在一起,“宋王朝对农民的统治是以户等为媒介而实现”[21]。这说明,至迟到了宋代,富民作为国家对乡村实施控制的主要力量这样一种统治格局已基本稳定下来。

十分清楚,在唐宋以来的中国社会中,富民已成为社会经济关系和阶级关系的中心,成为社会的中间层和稳定层,成为社会的中坚力量。北宋人苏辙说:富家大姓,“州县赖之以为强,国家恃之以为固,非所当扰,亦非所当去也。”[22]表明其重要地位已难以动摇。有鉴于此,我们主张将唐宋社会乃至以后的元、明、清社会称之为“富民社会”。

法国学者谢和耐在《蒙元入侵前夜的中国日常生活》一书中指出,11至13世纪中国社会的总体结构发生了重要变化。这个变化就是在上层精英与民众集团之间,形成了一个极其活跃的阶层,即商人阶层。他说:

从11至13世纪,由于新的势力在起作用,中国社会的总体结构逐渐发生变化。在上层精英和民众集团之间,一个极不相同又极其活跃的阶层出现了,并开始占据愈益重要的地位。这个阶层就是商人。与此同时,在一个货币经济日益推广的社会中,贫富之间的悬殊对立变得空前尖锐,而在当时的社会结构中,又只有两类制度性因子:城市中的精英集团和乡村中的一般大众。因此,13世纪的中国比以前要复杂得多。……在宋代时期,从11世纪到13世纪,新的势力慢慢地削弱了中国社会的基础,却又未能把它引向新的形态。到了最后,这些势力实际上在统治精英和财主们之间造成了一种利益上的勾结,从而大大改变了士大夫的本性。从这个意义上讲,在宋代时期尤其是在13世纪,透出了中国近代的曙光。[23]

从我们的观点来看,这个中间层并非商人,而是“富民”。这个阶层上通官府,下联百姓。当时,作为社会的中间阶层,富民发挥了十分重要的作用。具体说来,在唐宋以来的社会中,乡村社会经济关系和阶级关系的发展变化、国家对乡村的控制、乡村社会的内在发展动力与农村经济的发展、乡村文化教育的发展与兴盛、宋代衙前里正和明代粮长制的出现、宋代“地方精英”阶层和明清“士绅社会”的形成乃至宗族势力的发展,以及诸如明代苏松地区重赋这些特殊的经济现象,实际上都与富民阶层有关。这些变化与富民阶层的产生与发展互为因果,共同推动着唐宋以来中国社会的变革。因此,“富民社会”的形成,它反映的是唐宋社会整体性的结构变迁,而不是社会某一方面的变化和发展。换言之,我们说“富民社会”是随着富民阶层的产生而形成的,这并不等于我们完全忽视其它因素对它形成的影响。事实上,富民阶层形成后,带给中国社会以极大的影响,在这种影响下,中国社会发生了从经济关系到国家制度以及思想价值观念的一系列变化,而这些变化又反过来进一步推动着“富民社会”的形成和发展。因此,“富民社会”是在唐宋以来中国社会的整体变革中形成的。

三

上面主要根据唐宋时期的史料,对唐宋社会富民阶层的崛起以及所引发的中国社会的深刻变化进行了扼要分析。事实上,到明清时期,富民阶层仍然在起着这样重要的作用。明人钱士升说:

江南士民富家数亩以对,大率以百计者十之六七,千计者十之三四,以万计者千百中一二耳。江南如此,他省可知。……凡富家必有庄田,有庄田必有佃户,佃户力田完租,以便富家办纳粮税,而因收其余以养人口。至于穑事方兴,青苗不接之际,则富家每出母钱以贷之,而商贾之拥厚资者亦以质库应民之急。且富家之用物也宏,凡养生、送死、宾客、游观之费,百工力役皆仰给焉,则是富家者固穷民衣食之源也。不宁惟是,地方水旱则有司檄令出钱,储粟平价均粜,以济饥荒;一遇寇警,则令集庄客,缮器械,以助城守捍御之用。即今日因粮输饷,富家居多。故富家者,非独小民倚命,亦国家元气所关也。[24]

王夫之也强调:“大贾、富民者,国之司命也。”[25]明代,陈邦瞻在编撰《宋史纪事本末》时指出:“宇宙风气,其变之大者三:鸿荒一变而为唐虞,以至于周,七国为极;再变而为汉,以至于唐,五季为极;宋其三变,而吾未睹其极也。”按照他的看法,宋代以来形成的新的社会,到明代还在继续发展,并未达到它的顶点。这是我们将唐宋至明清的中国社会看成一个完整的“富民社会”的重要原因。

历中唐、宋、元、明、清几朝的“富民社会”,具有自己鲜明的特征。正是这些特征,使唐宋以来的中国社会具有与前此的汉唐社会不同的历史发展。

首先是流动性。关于唐宋社会的流动,近一二十年来,逐渐受到学者的关注。早在上世纪80年代末,张邦炜先生就发表了《两宋时期的社会流动》[26]一文。他在文中指出:两宋与前代相比,呈现出明显的社会流动倾向。这种社会流动,具体说来,就是:(一)政治上:“贱不必不贵”;(二)经济上:“贫不必不富”;(三)职业上:“士多出于商”。近几年,北京大学中国古代史研究中心开展了更大规模的对宋代社会流动的研究。概括起来讲,两宋的社会流动既有各类人群在地域空间上的流动,但更主要的则是社会阶层的流动以及由此引起的新的社会分层。这主要表现在:第一,形成了新的社会阶层。这些新的社会阶层,出现了以财富和职业来界定的明显特征。上面提到的富民阶层和下面将要提到的官僚阶层,都具有这样的特点。富民阶层的崛起,本身就是社会分层最重要的结果。有一种观点认为,唐宋时期,地主阶级内部并没有出现重要的阶层性变化。但从上面的论述我们可以看到,地主阶级内部的阶层性变化确实已经发生。第二,形成了一系列新的职业群体。反映在国家户籍制度和社会生活中,就是出现了诸如“乡村户”、“坊郭户”、“盐户”、“茶户”、“花户”、“行户”等大批新的名词。这既预示着唐宋社会经济发展的变化,也反映着社会关系主要是经济关系的变化[27]。第三,兼业现象十分突出。这其中,既有小农兼业小工、小商的情况[28],又有官僚阶层兼营工商业的情况,还有工商业者广置田产兼事农业的情况。对于唐宋社会中小农、小工、小商的三位一体和官吏的经商,尽管我们可以从不同的方面对其原因作深入分析,但不可忽视的是,它们都与社会流动有关。这种兼业现象的日趋普遍,打破了“士之子恒为士、农之子恒为农、工之子恒为工、商之子恒为商”的社会结构,既是生产资料、社会资本、劳动力的优化配置,又是对传统社会结构的冲击和对等级制度的瓦解,从而使唐宋社会更具活力。唐宋时期特别是宋代,由于周边民族关系的变化,虽然中原王朝与周边少数民族政权的战争不断,但中国社会仍然达到了一个新的文明高度,这显然与当时的社会流动有着紧密的关系。

其次是市场化趋向。“富民社会”的形成,是建立在社会生产力的大发展和商品经济的大发展基础上的。方行先生在分析中国传统社会商品经济的发展时,指出汉唐商品经济的发展主要是国家财政的拉动,唐宋商品经济的发展主要是地主阶级消费的拉动[29]。这是很富启发性的。愚见以为,唐宋以来,地主阶级的消费之所以能成为商品经济发展的主要拉动力,关键就在于“富民社会”的这种社会结构。当时,随着商品经济的大发展,市场在社会中发挥了更加广泛和深刻的历史作用。在唐宋社会,随着商品经济的巨大发展,国家专卖制度从原来的直接专卖制转变为间接专卖制;国家财政的征收,开始出现许多诸如入中、预买、和买等市场化的运作手段,货币在财政收入中所占份额越来越大;在宋王朝的民族政策中,赵宋朝廷一改过去单纯的羁糜之道,大胆运用市场这只看不见的手,形成“以互市为中心”的新的民族政策体系。所有这些,无不反映了市场作用的增强,同时也使唐宋社会呈现出明显的市场化趋势。对此,我们只有将其置于“富民社会”的历史大背景下,才能得到深入的认识。

进一步来看,唐宋社会的市场化趋向还反映在:随着商品经济的发展和市场作用的增强,整个社会从原来的注重公平转向注重效率。谢元鲁指出:

唐宋之际及进入宋代之后,对经济领域效率的注重逐渐取代了平等。宋代经济效率的提高,包括土地产权逐步由国家平均分配土地的均田制向土地私有转换,出现了产权的明晰化趋势,国家权力对某些新兴经济领域控制相对薄弱。此外,制度和组织建立、变迁和运行所产生的社会交易成本也逐步降低,表现在社会商业信用的新体系逐渐形成与逐步完善化。例如在金融货币业方面,唐代后期,长安、扬州等商业发达城市中,豪商巨贾为便利货币的存取,已出现了许多专营钱币存取与贷出的金融机构柜坊,官吏豪商在柜坊中存钱,少则数万贯,多则至数百万贯。除了上述唐宋之际出现的钱币汇兑外,北宋时纸币交子的产生,正是社会商业信用建立的集中体现。纸币的出现,是社会交易成本降低的重要例证。其次是宋王朝对于新兴产业部门的国家控制力逐步松弛。在工商业等流动性大,难以控制的领域开始出现经济效率方面的突破。[30]

根据他在另一篇论文——《对唐宋社会经济制度变迁的再思考》[31]一文中的论述,这种由注重公平向注重效率的转变,实际上应是市场成长并对社会经济作用不断加强的一个过程。因为,市场经济讲求的是效率。顺便指出,他认为唐宋社会在经济方面经历了从注重公平到注重效率转化的同时,政治制度方面则与此相反,经历了从注重效率向注重公平的转变。这种看法颇值商讨。他认为,科举制的出现是社会从注重效率转向注重公平的典型反映。而事实上,正如接下来即将论述到的,科举制的出现,是唐宋社会发展呈现出平民化趋向的重要反映,并不表明由重效率向重公平的转化。

再次是平民化趋向。商品和货币是天生的平等派。商品经济的巨大发展,必然使“富民社会”下平民的作用增强。那些只有社会财富而没有社会特权的富民阶层的兴起及其活动于历史舞台,应是平民历史作用的集中显现。同样的道理,两宋农民战争提出“均贫富、等贵贱”的口号,也是处于社会下层的农民阶级作用增强的反映。对于唐宋社会的平民化趋向,过去,学者们已从市井文化(平民文化)兴起的角度给予了论述。其实,唐宋社会平民化趋向最典型的还是表现在政治方面。这除了上面提及的“富民”阶层的崛起和农民战争的口号外,最突出的就是科举制的出现。所谓科举制,简单地说,就是“开科取士”。在这种制度下,不论是哪一个社会阶层,只要通过科举考试考取功名,就能够跻身官僚阶层。这其中,虽然读书应举直接与经济力量和家庭背景有关,相较而言社会下层的平民或贫民处于不利的地位,但毕竟给了下层平民或贫民一线机会和希望。事实上,在唐宋社会特别是宋代,那些一贫如洗、处于社会低层的人,通过科举而进入官僚阶层者,也不乏其人。这样的选官制度,与魏晋南北朝时期那种“士庶天隔”的九品中正制有着天然的不同,是历史的一大进步。由此我们也可以得出一个基本的结论,那就是:科举制是适应“富民社会”发展需要的选官制度。以往,我们片面地强调科举制是维护大地主统治阶级的政治制度,对中国历史的发展产生了极其严重的消极影响,但如果放在“富民社会”形成和发展的历史背景下,看来还值得我们加以重新认识。

四

对于具有这样鲜明特征的“富民社会”,究竟在中国历史发展中具有什么样的地位呢?这需要放在中国传统社会的演变进程中加以认识。中国传统社会发展的一个重要特征是,社会始终处于不断的变革之中。这种变革,赋予了传统中国社会强大的生命力,而这也正是中华文明源远流长、经久不衰的根本所在。中国传统社会的变革,使传统社会呈现出明显的阶段性发展特征。

上古三代,过去因古史分期讨论,学术界将其分成两个阶段。其实,这是中国历史发展中的一个完整阶段。对此业师李埏先生已作了精辟的分析[32]。那么,这一时期的中国社会究竟是何社会呢?愚见以为,必须看它的社会基本细胞。我们知道,自家庭产生以来,个体家庭就是社会的基本单位。但是,在上古三代的时候,个体小农家庭是被整合在村社和部族之中的。这时,小农仅只是社会中的基本生活单位,而不是社会的基本生产单位和经济单位。这种情形,如同上个世纪80年代生产队体制下的情况。在生产队体制下,小农家庭是依附于生产队的,它是社会的基本生活单位,但生产单位和经济单位却是生产队。此时,作为社会的基本生产单位和经济单位,乃是一个个的村社、一个个的部族。《周礼》在记载西周的市场时曾说:“朝市,朝时而市,商贾为主;大市,日仄而市,百族为主;夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。”对于这里的“百族”,过去学者们都释为“老百姓”。其实这是不正确的。它正确的含义应是“许许多多的部族”。可见,在这个时期,部族还是交换的主体,同时也是社会最基本的单位和细胞。基于此,我同意不少学者的看法,主张将上古三代称之为“部族社会”。

到了春秋战国时期,中国的社会生产力得到巨大发展。作为生产力发展的重要标志,一是铁制生产工具的普遍使用;二是牛耕技术的产生。这两项今天看起来并不起眼的生产技术,在当时却引起了中国社会巨大的变化。它们的产生和发展,极大地提高了小农家庭的生产能力,这就使个体小农家庭从村社的束缚中解放出来成为了可能。原来在木制生产工具和青铜生产工具的条件下,单靠一家一户的个体小农家庭,很难实现对土地的大规模垦殖和水利的兴修。这决定了个体小农家庭必须联合在一起,才能有效地开展生产。所以,在春秋以前,虽然已经有个体小农家庭,但这时的个体小农家庭仅只是社会的一个基本生活单位,还不是社会基本的生产单位和经济单位。因为,在这个时候,个体小农被整合在村社之中,村社才是基本的生产单位和经济单位。然而,随着铁制生产工具的产生和牛耕的推广,个体小农的生产发展能力大增,于是乎,个体小农纷纷从村社的束缚中解放出来,既成为社会最基本的生活单位,同时又成为社会最基本的经济单位和生产单位,获得三者的统一。众所周知,小农经济是一种富于分化性的经济。在当时商品经济发展的冲击下,“编户齐民”发生了迅速的分化。一部分沦为贫者,另一部分则成为社会上的富者。这些富者,凭借自己的财力,“下者倾乡,中者倾县,上者倾郡”,逐渐演变为“豪民”。之后,这些豪民又从控制基层的选官权开始,进而控制整个社会的政治权力,最终演变为门阀士族。日本学者谷川道雄曾将汉晋南北朝时期的社会称为“豪族共同体”。我认为这是准确的。不过,从与后来的“富民”相对应的角度,我主张称之为“豪民社会”。

唐宋时期,在社会生产力和商品经济更高程度的发展基础上,中国传统社会又经历了一次重大的变化。随着社会分层的加剧,一批富民乘势而起,形成了“富民社会”。当时,这些社会上的富有者之所以未能如汉唐间的富有者那样演变为“豪民”,根本的原因当在于社会流动。也就是说,汉唐时期,随着商品经济的衰落,社会基本处于不流动状态。这种不流动,使富有者能够长期据有很高的社会地位并长期把持政权;而唐宋时期,社会流动的发展,则使这种情况难以出现。其中,一个重要的问题在于,随着社会流动,形成一个庞大的官僚阶层,随之而来,当官为吏成为一种可以流动的职业,而不能形成汉唐间具有稳定性的世袭门阀。因此,同样是基于商品经济发展下的编户齐民两极分化,汉唐形成了“豪民社会”,而唐宋则形成了“富民社会”。唐宋之后,历元、明、清时期,富民一直是社会经济关系和阶级关系的核心。所以,我主张将唐宋至明清的中国传统社会称之为“富民社会”。

“富民社会”之后,从理论上说,随着商品经济更高程度的发展,市民阶层逐渐壮大,社会将进入“市民社会”。但具体就中国历史的发展而言,明清时期是否已经形成一个市民阶层还是值得慎重研究的大问题。我总觉得,明清时期主要还是一个“富民社会”,市民尚未能形成一个社会阶层。在研究资本主义萌芽问题时,很多学者将“富民”与“市民”混淆起来,这应是研究中的一个重要不足之处。由于我们将富民看成为市民,故而就必须找出资本主义萌芽,从而也就必须找出启蒙思想家。

将“富民社会”置于中国传统社会这样一个发展演变的历史过程中来看,显然,“富民社会”上承汉唐的“豪民社会”,下启近代的“市民社会”,是中国传统社会中一个极为重要的承上启下的历史阶段。这个阶段,不仅奠定了唐宋乃至元、明、清几代中国的社会结构,而且由于它下启近代,同时也直接影响到中国近代社会的发展与变化。前面说到,宋代形成的五等户制与我国20世纪中期前后划分阶级的序列颇为相同,就是最典型的例证。从这个意义上来讲,研究富民社会,就不仅只是唐宋史、明清史研究的重大课题,更是重新认识传统中国社会发展与变迁的重大课题。

回顾过去我们对传统中国社会的研究,我们知道,汉唐时期,大家已经充分注意到“豪民”这个阶层的兴起,而在近代,大家已经注意到“市民”阶层的兴起。那么,从汉唐到近代中间到底是一个什么情况?依据本文的论述,这是一个“富民社会”。我认为,对于传统社会来讲,编户齐民的演变,是社会发展的一个基础,也就是说,我们不弄清楚编户齐民的演进、变化和发展,就不可能准确地把握中国传统社会。从我们国家古代社会编户齐民的演进变化来看,它经历了从上古三代部族社会解放出来的过程,尔后又经历了从“豪民”到“富民”再到“市民”的演变。随之而来,中国社会也经历了从“部族社会”到“豪民社会”再到“富民社会”并朝着“市民社会”方向发展的变迁过程。这是我们基于“富民社会”的研究,得出的一个关于中国传统社会发展与变迁主线和体系的基本结论。同时,我们还必须强调,就像不解剖、不理解“豪民”就不能解构整个汉唐社会、不研究“市民”就不能解构近代社会一样,我们不研究清楚“富民”,就不能解构唐宋以来的社会。过去,我们在传统社会的研究中,发生这样那样的问题,研究突破不下去,或者在认识上发生误差,这与没有充分挖掘“富民”阶层的重要性和深入研究“富民社会”有着密切的关系。所以,我们必须高度重视并大力开展“富民社会”的研究。

参考文献

[1]苏洵:《嘉祐集》卷5《田制》。

[2]苏辙:《栾城集·三集》卷8《诗病五事》。

[3]《全唐文》卷33《禁官夺百姓口分永业田诏》。

[4]吕祖谦:《东莱集》卷10《薛常州墓志铭》。

[5]《宋会要·食货》63之26。

[6]《文献通考》卷2《田赋二·历代田赋之制》。

[7]苏辙:《栾城集·三集》卷8《诗病五事》。

[8]黄震:《黄氏日钞》卷78《又晓谕假手代笔榜》。

[9]《皇朝经世文编》卷34,张宸:《商屯议》。

[10]胡宏:《五峰集》卷2《与刘信叔书》。

[11]叶适:《水心别集》卷2《民事下》。

[12]朱熹:《朱文公文集》卷100《劝农文》。

[13]陆贽:《陆宣公集》卷22《均节赋税恤百姓第一条,论两税之弊须有厘革》。

[14]王明清:《挥麈录·余话》卷1。

[15]《宋会要辑稿·职官》55之41。

[16]《文献通考》卷12《职役一》。

[17]《续资治通鉴长编》卷35,淳化五年三月戊辰。

[18]陈傅良:《止斋先生文集》卷21《转对论役法札子》。

[19]《宋会要辑稿·兵》2之5。

[20]《文献通考》卷13《职役二》。

[21]柳田节子:《宋代乡村的户等制》,《日本学者研究中国史论著选译》,中华书局1993年版。

[22]苏辙:《栾城集·三集》卷8《诗病五事》。

[23](法)谢和耐:《蒙元入侵前夜的中国日常生活》,中译本,江苏人民出版社1998年版,第37页。

[24]钱士升:《定人心消乱萌疏》,载光绪《重修嘉善县志》卷31奏疏,光绪十八年刊本。

[25]《黄书》大正第六。

[26]刊《四川师范大学学报》1989年第2期。

[27]参阅王曾瑜先生《宋朝阶级结构》。

[28]李晓:《论宋代的小农、小工、小商的三位一体化趋势,《中国经济史研究》2004年第1期。

[29]参见方行先生《中国封建经济论稿》一书有关部分,商务印书馆2004年版。

[30]谢元鲁:《唐宋制度变迁:平等与效率的历史转换》,中国唐史学会第九届年会暨唐宋社会变迁国际学术研讨会论文,主要观点曾以同名发表于《文史哲》2005年第1期。

[31]唐宋制度变迁学术研讨会论文,厦门大学2003年。

[32]李埏:《夏、商、周——中国古代的一个历史发展阶段》,《思想战线》1997年第6期。

来源:《中国经济史研究》2006年第2期

探索楼兰古国消失的原因,楼兰古城神秘消失之谜

令人着迷的楼兰在我国历史文化中留下了大量的神秘符号,海市蜃楼般出现后消失的它,让人们对它格外的着迷,却无法对楼兰进行精准的描述。楼兰古国消失的原因成为了当今世界上人们探讨的话题。没有史书的记载,人们更是无从下手。楼兰古国消失的原因:由于全球气温的上升导致罗布泊的水大量减少,加上沙漠面积不断的扩大促使青藏高原的快速隆升,罗布泊最终枯竭楼兰古国就不复存在。楼兰古国:紧挨最大的罗布泊我要新鲜事2023-05-07 14:24:400000三角龙:北美洲大型恐龙(长8米/最强食草恐龙之一)

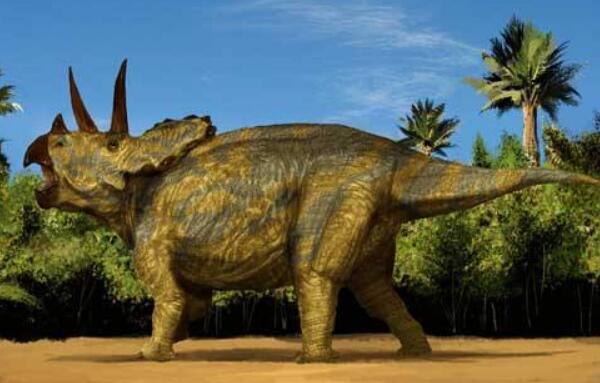

北美洲是一个大型的恐龙化石发现地,这里出土了许多著名的恐龙化石,比如恐龙之王霸王龙,最高最重的腕龙等。而除此外,还有一个非常出名的食草恐龙,它就是三角龙,一种可以杀死大型食肉恐龙的强大存在!三角龙基本资料我要新鲜事2023-05-08 14:42:520000汉朝时养猪杀猪很赚钱,但肉价不稳定,明朝时猪肉消费流行了

猪肉多少钱一斤?本文作者倪方六近期,全国蔬菜价格持续上涨。我在前在的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,谈了古代的菜价问题,不只菜价上涨,肉价也升高了。那么,古代猪肉价格与蔬菜价格相比,情况如何呢?先要说明的是,猪肉在今天是中国人消费最主要的肉食,但在古代不是。虽然在很早的时候,中国人就有驯养“马牛羊猪狗鸡”等六牲的风俗,但猪肉是“低端肉”,牛肉、羊肉才是“高贵”的,食用更普遍。我要新鲜事2023-05-27 00:34:520000中国史前大洪水的原因 科学家找到答案 难怪大禹成功治水

远在大约4000年前,华夏联盟的土地上发生了一场空前绝后的浩劫,大洪水席卷着高山和平原,人们在洪水中艰难求生。古代经典《史记》中描述到:“洪水滔天,波涛汹涌,人民陷入了巨大的困境。”我要新鲜事2023-09-28 20:52:540000甲骨文表明:早在五帝时期,中国已有成熟文字

按照文字演化的规律,中国文字应该由“原始刻符”,发展成为“原始文字”,进而再发展为“初熟文字”,最终进化出“成熟文字”的代表甲骨文。问题在于:甲骨文上的“成熟文字”,是什么时候形成的呢?由于甲骨文卜辞记载的主要是盘庚之后的事迹,因此如今普遍的认知是甲骨文形成于商代,或商代盘庚迁殷时,也就是距今3600年或距今3300年时中国形成成熟的文字——甲骨文。我要新鲜事2023-09-30 20:50:110000